| |

E’ giunto alla ribalta mondiale in questo periodo un edificio costruito nel 1949 in California a Montrose: Casa Schaffer. E’ giunto alla ribalta mondiale in questo periodo un edificio costruito nel 1949 in California a Montrose: Casa Schaffer.

Si tratta di un raffinato esempio di architettura domestica che il vasto pubblico ha potuto ammirare nel film di esordio alla regia di Tom Ford, “A single Man”, in cui fungeva da set per moltissime delle riprese, essendo stata scelta come abitazione del protagonista.

Il progettista è John Lautner, architetto statunitense poco conosciuto al vasto pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori, anche se molte delle sue opere sono inconsciamente nel nostro immaginario in quanto hanno sovente costituito i fondali di numerosi film: casa Mailn-Chemosphere in “Omicidio a luci rosse" di De Palma, Elrod Residence in “Diamond are forever /Agente 007 - Una cascata di diamanti”, o Garcia House in “Arma Letale 2” oltre a videoclip e servizi di moda.

JOHN LAUTNER

Lautner nacque nel 1911 a Marquette (Michigan) e morì a Los Angeles nel 1994.

Terminati gli studi in Inglese nel 1933, prese parte nel 1934 ai corsi di architettura di Frank Lloyd Wright a Taliesin, accettato proprio in virtù dell’essere privo di una formazione accademica precostituita e avendo agli occhi di Wright “meno da disimparare”.

Fece parte del primo gruppo dei Ragazzi di Taliesin, assieme a Paolo Soleri, E. Fay Johnes e Santiago Martinez Delgado. Nel corso di questa esperienza formativa acquisì nozioni costruttive e conoscenza dei materiali, e seguì per sei anni alcuni cantieri per il Maestro che lo condussero a Los Angeles negli anni ‘40. Fece parte del primo gruppo dei Ragazzi di Taliesin, assieme a Paolo Soleri, E. Fay Johnes e Santiago Martinez Delgado. Nel corso di questa esperienza formativa acquisì nozioni costruttive e conoscenza dei materiali, e seguì per sei anni alcuni cantieri per il Maestro che lo condussero a Los Angeles negli anni ‘40.

Los Angeles non venne mai amata da Lautner, ma ben presto comprese che era la città migliore in cui poteva incontrare dei clienti progressisti aperti alla sperimentazione che gli avrebbero potuto consentire di realizzare le sue opere.

Fu un allievo del tutto autonomo del pensiero organicista di Wright. Ad esso lo accomunò sempre il rifiuto di forme precostituite, la tensione verso la sperimentazione strutturale (ammirava i lavori di Nervi) e il gusto per i materiali innovativi. Spesso ciò lo fece accusare di essere creatore di forme arbitrarie, proprio quelle che viste oggi lo fanno anticipatore di molte correnti attuali (si pensi alle linee fluide del suo capolavoro, Casa Arango ad Acapulco). Come scrisse Bruno Zevi:

... “Osservando le opere di Lautner si può affermare che l'architettura organica non è necessariamente wrightiana nelle forme , quantunque lo sia nello spirito ; o meglio , quantunque partecipi del medesimo spirito . Non è possibile insegnarne pedissequamente una grammatica . Essa è un atteggiamento fondato sulla libertà , che accetta unicamente parametri dal luogo , dal clima e dalla mente di chi la abita , oltre che da quella di chi progetta . Ogni epigonismo è stucchevole , se non blasfemo ... Questo capì silenziosamente John Lautner operando con Frank Lloyd Wright a Taliesin . Fu molto più fedele alla mente del suo maestro che alla sua cifra : da qui la versatilità di forme e di concetti , la fondamentale buona conoscenza che ne guida l'inventività ” (1).

Come Wright l’architettura veniva disegnata con un processo che andava dall’interno verso l’esterno. Lautner disse: “Ho disegnato ‘ dall’interno’ per tutta la vita. L’interno è la vera essenza dell’architettura, perché la funzione primaria dell’architettura è l’essere a servizio degli individui...”. Come Wright l’architettura veniva disegnata con un processo che andava dall’interno verso l’esterno. Lautner disse: “Ho disegnato ‘ dall’interno’ per tutta la vita. L’interno è la vera essenza dell’architettura, perché la funzione primaria dell’architettura è l’essere a servizio degli individui...”.

La figlia riferisce che il processo ideativo delle sue opere partiva da un sopralluogo del sito. Spesso rimaneva un’intera giornata o più in attesa di cogliere gli elementi che poi avrebbero influenzato l’ideazione: un profilo, una vista, l’orografia del lotto, gli elementi naturali, le rocce, l’esposizione, la luce. Tutto ciò, assieme alla comprensione delle esigenze dei fruitori dell’opera, doveva consentirgli di sviluppare un’idea.

Lautner affermava: “Frank Lloyd Wright diceva di non fare schizzi, prima si doveva elaborare un’idea, e poi si poteva iniziare a disegnare. Questo è il modo in cui ho lavorato durante la mia vita.”

CASA SCHAFFER

L’idea che sta alla base di Casa Schaffer nasce dal sito e dai clienti che commissionarono il lavoro.

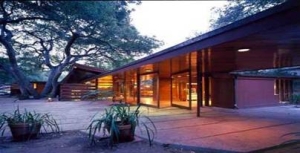

Il luogo in cui doveva sorgere la casa era un querceto in cui la famiglia Schaffer prediligeva fare i pic-nic, in una valle alberata ai piedi delle Verdugo Mountains. Il luogo in cui doveva sorgere la casa era un querceto in cui la famiglia Schaffer prediligeva fare i pic-nic, in una valle alberata ai piedi delle Verdugo Mountains.

L’idea era quella di lasciare la natura intatta per poterla contemplare dall’interno dell’abitazione.

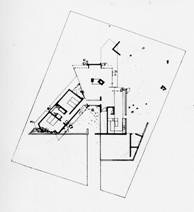

L’edificio è posto su un lotto rettangolare, ma le parti che lo costituiscono non vengono poste parallelamente ai suoi lati, bensì vengono liberamente articolate in modo da preservare le essenze arboree.

Le differenti parti chiaramente riconoscibili, corrispondono a zone funzionali distinte: da una parte l’ala delle camere da letto, dall’altra quella della cucina; al centro uno spazio a clessidra costituito da un lato dal Living, e dall’altro dal giardino interno.

Giungendo dall’esterno il percorso è un susseguirsi di dilatarsi e comprimersi di spazi, un passare da pubblico a privato. Giungendo dall’esterno il percorso è un susseguirsi di dilatarsi e comprimersi di spazi, un passare da pubblico a privato.

Un sentiero in diagonale lambisce il garage definito da un muro in mattoni a vista e da uno in doghe di legno accostate e arriva all’inizio degli spazi domestici. Qui si viene subito arrestati da una recinzione /steccato di sequoia che ci fa svoltare, nascondendoci la vista degli ambienti interni, e celandoli soprattutto all’esterno in nome della privacy. Si viene dunque accolti in un primo ambiente aperto, il giardino interno, in cui il percorso viene coperto da un basso tetto in legno orizzontale (una sorta di piastra allungata) posto a cavallo tra interno ed esterno e che percorre la casa conducendo verso il giardino sul retro.

Si accede all’interno e si sosta in questo spazio compresso che funge da filtro attraverso cui si giunge da un lato alla cucina, da un altro al soggiorno, da un altro ancora alla zona notte.

Il living caratterizzato da un alto tetto scende verso i bordi, comprimendo nuovamente lo spazio prima dell’esterno. Le travi direzionano lo sguardo verso il camino, elemento simbolo della vita familiare fin dai tempi dei pionieri.

La composizione del camino è articolata in tre elementi: la spalla di sinistra e il volume sospeso della cappa sono paralleli, mentre la spalla destra è costituita da un parallelepipedo inclinato che funge da snodo direttore, indicando a chi è presente nell’entrance le due direzioni di movimento verso il  Living da una parte e verso il giardino dall’altra. Living da una parte e verso il giardino dall’altra.

Dietro al camino è posto uno spazio più intimo, il den, raccolto all’interno di una nicchia in legno, ma al tempo stesso visivamente collegato al living dallo sguardo che può passare attraverso il camino bifacciale.

Interessante come la casa sia aperta verso l’esterno, ma come proprio nel Living la vista verso il giardino non sia diretta ma laterale, a preservare in ogni caso la privacy. Questo è un atteggiamento tipico dell’architettura domestica nordamericana, sintesi del secolare comfort britannico, e del rapporto americano con la natura, “anelito ad un ritorno all’origine e alla natura (la tanto amata wilderness, di cui oggi è tanto temuta la pertita)” (2).

Il gioco delle coperture è studiato in base agli effetti di compressione/espansione che si vuole dare agli spazi interni: un basso tetto orizzontale caratterizza i percorsi; uno inclinato a vista dilata il soggiorno; un tetto a doppia falda caratterizza l’ala della cucina e delle camere.

Nell’ala della cucina troviamo il dispositivo architettonico di maggior rilievo: la parete esterna semitrasparente in vetro e legno non corre verticale fino a congiungersi alla falda, ma piega verso l’interno e diventa completamente trasparente, mostrando in tutta la sua maestosità le alberature dell’esterno poste a ridosso dell’edificio:l’uomo all’interno contempla la natura e ne è sovrastato. l’interno e diventa completamente trasparente, mostrando in tutta la sua maestosità le alberature dell’esterno poste a ridosso dell’edificio:l’uomo all’interno contempla la natura e ne è sovrastato.

Al contrario del living qui il tetto non scende verso il bordo esterno comprimendo lo spazio, ma sale, dirigendo la vista verso fuori.

Come in molte case nordamericane lo spazio di servizio della cucina assume pari dignità con gli spazi principali, e non è un caso che esso sia uno dei luoghi maggiormente suggestivi dell’intero edificio.

L’edifico non si configura come un oggetto finito posto nel paesaggio. Interno ed esterno interagiscono. “Lo stretto rapporto che lega la casa nordamericana con l’ambiente circostante fa sì che l’importanza dei suoi luoghi esterni sia paragonabile a quella dei suoi spazi interni” (3). In casa Schaffer molti elementi si ritrovano in  entrambi, al fine di dare continuità: i muri in mattoni a vista che accolgono il visitatore all’esterno proseguono dentro; lo steccato in doghe non continue di sequoia che funge da recinzione poi avvolge alcune pareti della casa; il pavimento in lastre di cemento da 60 cm del giardino sul retro entra nel soggiorno; la copertura piana in legno dell’ingresso diventa un nastro trasportatore tra naturale/artificiale/naturale. entrambi, al fine di dare continuità: i muri in mattoni a vista che accolgono il visitatore all’esterno proseguono dentro; lo steccato in doghe non continue di sequoia che funge da recinzione poi avvolge alcune pareti della casa; il pavimento in lastre di cemento da 60 cm del giardino sul retro entra nel soggiorno; la copertura piana in legno dell’ingresso diventa un nastro trasportatore tra naturale/artificiale/naturale.

La continuità è anche nella possibilità di far andare lo sguardo “oltre” attraverso alcuni dispositivi: le ampie pareti vetrate sull’esterno; le schermature in doghe orizzontali di legno che lasciano delle fasce trasparenti; il divisorio tra soggiorno e disimpegno sul giardino interno d’accesso, costituito da tavole verticali in legno poste in diagonale; infine il camino bifacciale.

Nella sua recensione su DOMUS al volume “Between Earth and Heaven. The architecture of John Lautner” Massimiliano Di Bartolomeo afferma che “Lautner era sempre alla ricerca della spettacolarizzazione, tanto da far riconoscere un certo fil rouge tra la sua e l'opera più recente di Gehry.”. Se questo può essere condivisibile, soprattutto per le opere più tarde, e può spiegare in gran parte l’appeal cinematografico della sua architettura, lo è in maniera minore in quest’opera, forse la più vicina a Wright, in cui accanto ad originalità e drammaticità della composizione vi è uno sguardo attento agli aspetti funzionali e una maestria ed eleganza nel dosare elementi materici e compositivi che rendono questa spettacolarizzazione alla dimensione della scala umana. Nella sua recensione su DOMUS al volume “Between Earth and Heaven. The architecture of John Lautner” Massimiliano Di Bartolomeo afferma che “Lautner era sempre alla ricerca della spettacolarizzazione, tanto da far riconoscere un certo fil rouge tra la sua e l'opera più recente di Gehry.”. Se questo può essere condivisibile, soprattutto per le opere più tarde, e può spiegare in gran parte l’appeal cinematografico della sua architettura, lo è in maniera minore in quest’opera, forse la più vicina a Wright, in cui accanto ad originalità e drammaticità della composizione vi è uno sguardo attento agli aspetti funzionali e una maestria ed eleganza nel dosare elementi materici e compositivi che rendono questa spettacolarizzazione alla dimensione della scala umana.

Note:

- Bruno Zevi, Linguaggi dell’architettura contemporanea, Etas Libri, Milano, 1993

- S. Croce, Itinerario nordamericano, in A.Cornoldi, L’architettura dei luoghi domestici, Jaca Book, Milano, 1994, p. 190

- Croce, cit., p.197

Foto By Judith Lautner

http://picasaweb.google.com/johnlautnerfoundation/SchafferResidence#

Scritti su John Lautner:

N. Olsberg- J.L. Cohen-F.Escher, Between Earth and Heaven. The architecture of John Lautner, Rizzoli International, N.Y., 2008

B. A. Campbell-Lange, Lautner, Taschen, Kohln, 2006

P. Bonvicini, John Lautner, architettura organico-sperimentale, Dedalo, Bari, 1991

Siti:

http://www.johnlautner.org/

http://it.wikipedia.org/wiki/John_Lautner

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lautner

http://www.speicher.com/lautnerb.htm

http://theculturefields.wordpress.com/

http://www.trianglemodernisthouses.com/lautner.htm

http://www.architectureforsale.com/press_details.php?nid=49

http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=11&int_new=29767

http://blog.architectureaddiction.com/index.php/a/2008/05/04/p185

Film su JL:

Infinite space: The architecture of John Lautner, di M. Grigor, 2009 (http://www.infinitespacethemovie.com)

Video su JL:

http://current.com/items/90590737_john-lautner-bio-current.htm

http://vimeo.com/6488227

http://www.youtube.com/watch?v=z6JzyCj-Pbk

http://video.google.it/videosearch?hl=it&q=john+lautner+architect&um=1&ie=UTF-8&ei=4ghvS8WOAZOW_QaC9fXMBg&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=8&ved=0CCwQqwQwBw#

http://online.wsj.com/article/SB122049050523997557.html

|