:: ARCHITETTURA |

|

GIUSEPPE TERRAGNI: UN ARCHITETTO TUTTO D’UN FASCIO

|

|

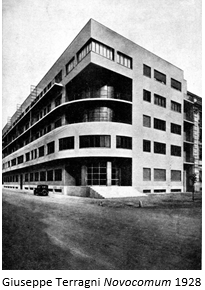

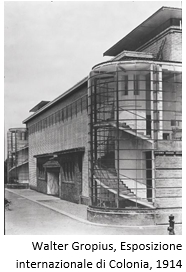

Giuseppe Terragni nacque a Meda, vicino a Como, nel 1904. Frequentò la Scuola Superiore di Architettura al Politecnico di Milano, laureandosi nel 1926. Nonostante la sua formazione accademica, prese ben presto coscienza del Movimento Moderno e, insieme ad altri giovani architetti, tutti ex-compagni del Politecnico, fondò il Gruppo 7, di ispirazione razionalista. Obiettivo comune fu di raggiungere una nuova e più scientifica sintesi tra le posizioni nazionaliste del Classicismo italiano e la logica strutturale dell’era moderna. L’impegno fu di esplorare un territorio intermedio tra l’arcano linguaggio del Novecento, imbevuto di misticismo e ansia nazionalista, e il dinamismo delle forme industriali. I membri del Gruppo 7 non erano disposti ad accettare passivamente i valori della modernità e, pur dimostrando la marcata influenza del Deutsche Werkbund e del Costruttivismo russo, reputarono maggiormente stimolante rivisitare la ricca tradizione italiana. Nonostante ciò, durante i primi anni di professione, Terragni subì il fascino del funzionalismo tedesco, mostrando una decisa preferenza verso le composizioni basate su forme industriali. I progetti per un’officina del gas e una fabbrica di tubi d’acciaio presentati alla terza biennale di Monza nel 1927, così come la realizzazione del Novocomum nel 1928, sembrano avere molto più in comune con l’estetica funzionalista che con l’architettura tradizionale italiana. Il Novocomum in particolare, con i suoi angoli drammaticamente troncati per scoprire i cilindri di vetro che danno accesso alle scale, sembra una versione residenziale della fabb Giuseppe Terragni nacque a Meda, vicino a Como, nel 1904. Frequentò la Scuola Superiore di Architettura al Politecnico di Milano, laureandosi nel 1926. Nonostante la sua formazione accademica, prese ben presto coscienza del Movimento Moderno e, insieme ad altri giovani architetti, tutti ex-compagni del Politecnico, fondò il Gruppo 7, di ispirazione razionalista. Obiettivo comune fu di raggiungere una nuova e più scientifica sintesi tra le posizioni nazionaliste del Classicismo italiano e la logica strutturale dell’era moderna. L’impegno fu di esplorare un territorio intermedio tra l’arcano linguaggio del Novecento, imbevuto di misticismo e ansia nazionalista, e il dinamismo delle forme industriali. I membri del Gruppo 7 non erano disposti ad accettare passivamente i valori della modernità e, pur dimostrando la marcata influenza del Deutsche Werkbund e del Costruttivismo russo, reputarono maggiormente stimolante rivisitare la ricca tradizione italiana. Nonostante ciò, durante i primi anni di professione, Terragni subì il fascino del funzionalismo tedesco, mostrando una decisa preferenza verso le composizioni basate su forme industriali. I progetti per un’officina del gas e una fabbrica di tubi d’acciaio presentati alla terza biennale di Monza nel 1927, così come la realizzazione del Novocomum nel 1928, sembrano avere molto più in comune con l’estetica funzionalista che con l’architettura tradizionale italiana. Il Novocomum in particolare, con i suoi angoli drammaticamente troncati per scoprire i cilindri di vetro che danno accesso alle scale, sembra una versione residenziale della fabb rica progettata da Gropius per l’esposizione internazionale di Colonia nel 1914. L’edificio di Como esibisce inoltre il caratteristico interesse razionalista per lo slittamento espressivo delle masse.

Negli anni successivi il Gruppo 7 si allineò in maniera sempre più ferma su posizioni razionaliste, entrando ben presto in collisione con i Novecentisti guidati da Piacentini. Questi ultimi erano sostanzialmente accademici di fede classicista, dunque legati al tradizionalismo metafisico tipico dell’arte di regime. Va comunque sottolineato che tanto i Razionalisti che i Novecentisti prestarono i loro servigi alla propaganda politica del Duce, contendendosi ferocemente il titolo di Architetti ufficiali del fascismo. Terragni, che fin da quando era studente amava ripensare gli edifici del passato schizzando nei quaderni i nudi volumi delle rovine classiche o particolari bizzarri di Michelangelo, fu particolarmente abile nel forgiare un legame tra gli aspetti progressisti e tradizionalisti della mitologia fascista. rica progettata da Gropius per l’esposizione internazionale di Colonia nel 1914. L’edificio di Como esibisce inoltre il caratteristico interesse razionalista per lo slittamento espressivo delle masse.

Negli anni successivi il Gruppo 7 si allineò in maniera sempre più ferma su posizioni razionaliste, entrando ben presto in collisione con i Novecentisti guidati da Piacentini. Questi ultimi erano sostanzialmente accademici di fede classicista, dunque legati al tradizionalismo metafisico tipico dell’arte di regime. Va comunque sottolineato che tanto i Razionalisti che i Novecentisti prestarono i loro servigi alla propaganda politica del Duce, contendendosi ferocemente il titolo di Architetti ufficiali del fascismo. Terragni, che fin da quando era studente amava ripensare gli edifici del passato schizzando nei quaderni i nudi volumi delle rovine classiche o particolari bizzarri di Michelangelo, fu particolarmente abile nel forgiare un legame tra gli aspetti progressisti e tradizionalisti della mitologia fascista.

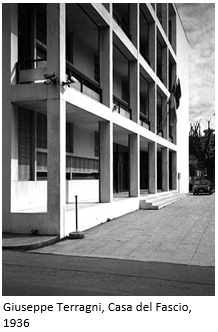

La sensibilità intimamente classicista, unita ad una vivace propensione per il moderno, affiorarono in modo evidente già nella Casa del Fascio, progettata come sede del partito fascista di Como, tra il 1932 e il 1936. Il severo e lineare disegno della facciata è il risultato dei vivaci contrasti tra gli esili piani e i larghi vuoti. In questo modo l’architetto crea un’iconografia che poco ha a che fare con l’oggettività tecnologica di tanta architettura degli anni venti: la sottile rete di stratificazioni spaziali di questo telaio, infatti, ricorda molto più un astratto mondo latino. Eppure, questa facciata classica fu pen

sata da Terragni in termini spaziali moderni, con un portico che conferiva un aspetto aperto ad un’istituzione politica situata nel contesto urbano. Il famoso detto mussoliniano «il fascismo è una casa di vetro in cui tutti possono guardare» fu così reinterpretato architettonicamente, per abbattere ogni impedimento tra la gerarchia politica ed il popolo. La tensione vitale e creativa tra moderno e classico pervade tutto l’edificio, arrivando a modellarne persino i dettagli. L’atrio, adibito a spazio per le assemblee pubbliche, è collegato con la piazza esterna in maniera analoga al cortile di un palazzo rinascimentale, immagine suggerita anche dal carattere celebrativo del fine intaglio eseguito sulle superfici marmoree dell’edificio. La Casa del Fascio fu costruita con materiali ultramoderni e sottili elementi strutturali, e la composizione fu risolta in modo da evitare il banale effetto massiccio del neoclassicismo fascista. Dettagli come i parapetti e i montanti, o i giunti in pietra, sono trattati con decisione per raccogliere la luce e l’ombra. L’edificio, inoltre, trae parte della sua tensione formale dal contrasto con la lieve curvatura della piazza, che in realtà serve al drenaggio dell’acqua piovana. Entrando dall’ingresso decentrato e procedendo verso le scale, si nota in posizione laterale il Monumento ai Martiri fascisti. La copertura dell’atrio è simmetricamente aperta per accogliere la luce, mentre i pilastri strutturali sono disposti in maniera centrale per rinforzare l’asse che conduce nu sata da Terragni in termini spaziali moderni, con un portico che conferiva un aspetto aperto ad un’istituzione politica situata nel contesto urbano. Il famoso detto mussoliniano «il fascismo è una casa di vetro in cui tutti possono guardare» fu così reinterpretato architettonicamente, per abbattere ogni impedimento tra la gerarchia politica ed il popolo. La tensione vitale e creativa tra moderno e classico pervade tutto l’edificio, arrivando a modellarne persino i dettagli. L’atrio, adibito a spazio per le assemblee pubbliche, è collegato con la piazza esterna in maniera analoga al cortile di un palazzo rinascimentale, immagine suggerita anche dal carattere celebrativo del fine intaglio eseguito sulle superfici marmoree dell’edificio. La Casa del Fascio fu costruita con materiali ultramoderni e sottili elementi strutturali, e la composizione fu risolta in modo da evitare il banale effetto massiccio del neoclassicismo fascista. Dettagli come i parapetti e i montanti, o i giunti in pietra, sono trattati con decisione per raccogliere la luce e l’ombra. L’edificio, inoltre, trae parte della sua tensione formale dal contrasto con la lieve curvatura della piazza, che in realtà serve al drenaggio dell’acqua piovana. Entrando dall’ingresso decentrato e procedendo verso le scale, si nota in posizione laterale il Monumento ai Martiri fascisti. La copertura dell’atrio è simmetricamente aperta per accogliere la luce, mentre i pilastri strutturali sono disposti in maniera centrale per rinforzare l’asse che conduce nu ovamente all’esterno dell’edificio, oltre le porte di vetro a scomparsa, verso la piazza. ovamente all’esterno dell’edificio, oltre le porte di vetro a scomparsa, verso la piazza.

Alla metà degli anni Trenta l’architetto lombardo possedeva già un consistente e personale linguaggio architettonico, in cui delicati telai rettangolari creavano frontespizi giustapposti alle strutture interne, che si configuravano come corsie di setti paralleli e trasparenti. La famosa Casa Rustici di Milano, costruita nel 1936, è una splendida variazione di questo tema: il telaio è formato da sottili terrazze orizzontali in calcestruzzo che collegano i due blocchi separati di cui è composto l’edificio.

Del 1936 è anche l’Asilo Sant’Elia, una scuola materna costruita a Como. In questo progetto le partizioni vetrate furono poste molto più internamente rispetto alla griglia strutturale delle colonne, creando davanti ad ogni aula una terrazza coperta da fantasiose tende avvolgibili, mentre la sala principale e i corridoi diventarono spazi esterni coperti. Le solette in estensione e i piani “scorrevoli” furono impiegati da Terragni per ripensare il tipo tradizionale del portico e patio con logge tutt’intorno (come già era stato fatto da Le Corbusier nel celebre convento La Tourette). L’architetto continuava dunque a combinare tipi tradizionali con suggestioni moderne, invertendo i rapporti tra pieno e vuoto, carico e supporto, massa e trasparenza, introducendo spostamenti, asimmetrie e rotazioni: operazione splendidamente riuscita nell’Asilo Sant’Elia.

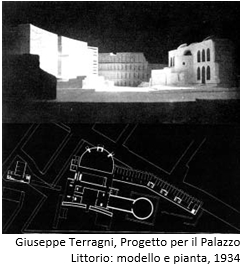

Terragni rivelò le infinite applicazioni e l’efficacia del suo sistema nei progetti per importanti edifici pubblici alla metà degli anni Trenta. Tra questi, la proposta sviluppata e presentata, come capo di un team di architetti, al concorso per il Palazzo Littorio, indetto a Roma nel 1934, fu sicuramente la principale. L’edificio doveva combinare le funzioni di quartier generale fascista e memoriale della civiltà italiana. Il sito scelto era adiacente alla Basilica di Massenzio e Costantino, con vista laterale sul Colosseo: insomma, un inno alla romanità. Terragni ideò una facciata curva, lunga più di ottanta metri, rivestita di lucido porfido nero e aperta in alto su una tribuna, dalla quale Mussolini si sarebbe affacciato alla folla sottostante come un dio oscuro stagliato contro il cielo. La superficie della facciata, in parte incisa da linee di tensione isostatiche recuperate dai diagrammi di sollecitazione (alla maniera di Nervi), doveva smaterializzarsi grazie alla riflessione della luce. Tutti questi espedienti erano stati utilizzati per unire all’iconografia della scienza moderna una metafora vagamente geologica dell’impero in espansione. Sembra che Terragni avesse visto nel programma fascista l’occasione perfetta per ritornare ai fondamenti della civiltà mediterranea, rivalutando molte delle idee generatrici del classicismo. Per lui la poetica e la politica furono inseparabili. Un altro progetto mai realizzato, ideato in collaborazione con Pietro Lingeri e Cesare Cattaneo, fu quello

per il Palazzo dei Congressi all’EUR del 1937. La trasparenza essenziale fu qui raggiunta combinando telai strutturali e pilastri, che si succedevano in ritmi sincopati al di sopra di un’armatura fo per il Palazzo dei Congressi all’EUR del 1937. La trasparenza essenziale fu qui raggiunta combinando telai strutturali e pilastri, che si succedevano in ritmi sincopati al di sopra di un’armatura fo ndamentalmente classica divisa in quattro strati: base, piano nobile, cornice e spigoli visivamente rinforzati. ndamentalmente classica divisa in quattro strati: base, piano nobile, cornice e spigoli visivamente rinforzati.

Nei tardi anni Trenta il carattere sempre più onirico del suo immaginario sfociò in un curioso progetto, che non fu mai realizzato, per un monumento a Dante. Questo edificio doveva sorgere nel Foro Romano per divenire un emblema della continuità culturale italiana e dell’unità del nuovo impero con quelli precedenti. Il Danteum fu commissionato nel 1938 da Rino Valdameri, direttore di Brera a Milano, e una prima versione fu approvata dallo steso Mussolini. Ma sia il mecenate che l’architetto morirono durante la guerra. L’edificio avrebbe dovuto svilupparsi attorno ad una strada in salita dal carattere processionale, collegando tra loro ambienti rettangolari con modalità e articolazioni differenti, che rappresentavano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso; quest’ultimo era uno spazio a cielo aperto con una fitta rete di colonne in vetro. Le geometrie formali di base erano rettangoli e cilindri, disposti in un rapporto proporzionale basato sulla sezione aurea e sulle dimensioni della vicina Basilica di Massenzio. Il progetto fondeva, in modo delicato e sublime, alcune suggestioni derivate dai templi orientali con il linguaggio dell’architettura moderna, con l’astrazione della pittura contemporanea e con le forme solide dei vicini edifici romani. Il Da

nteum era stato inteso come una specie di microcosmo imperiale del Duce, della sua ambizione panmediterranea, del suo trionfo culturale e, infine, della protezione divina di cui egli godeva. Anche se non fu mai realizzato, il progetto per il Danteum rappresenta una tra le idee più acute e complesse concepite dal Movimento Moderno, poiché dimostrò che era finalmente possibile fondere l’antico con il moderno, senza finire in un tradimento di entrambi. nteum era stato inteso come una specie di microcosmo imperiale del Duce, della sua ambizione panmediterranea, del suo trionfo culturale e, infine, della protezione divina di cui egli godeva. Anche se non fu mai realizzato, il progetto per il Danteum rappresenta una tra le idee più acute e complesse concepite dal Movimento Moderno, poiché dimostrò che era finalmente possibile fondere l’antico con il moderno, senza finire in un tradimento di entrambi.

L’ultimo progetto di Terragni, una palazzina di quattro piani detta casa Giuliani-Frigerio, fu costruita a Como nel 1940. Come nella Casa del Fascio, l’architetto alterò l’orientamento del prisma mediante una facciata principale giustapposta a quella secondaria.

I pregiudizi della critica tradizionalista, secondo cui l’architettura moderna avrebbe esclusivamente interpretato le ideologie politiche liberali, possono dunque essere sfatati. Dopo aver investigato le origini dell’architettura, Terragni riuscì a fondere lo spazio delle strutture moderne con gli schemi della rappresentazione classica, presentando al mondo un’estetica indiscutibilmente moderna anche se profondamente legata al passato e, soprattutto, al servizio del fascismo. Il giovane architetto morì a Como nel 1943, poco meno che quarantenne, a causa di una trombosi cerebrale. Si dice che, dopo aver visto fallire rovinosamente i suoi ideali insieme al mito fascista, sia stato schiacciato da un crollo psicologico, che lo travolse annientandolo.

|

|

| Uscita nr. 77 del 20/02/2017 | |