| |

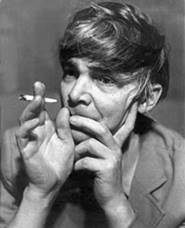

Bardo senza fissa dimora, inguaribile alcolizzato, raffinato, colto, timido, delicato oltre misura e al di là di ogni apparenza, Venedikt Erofeev, Venicka per gli amici, sopravvive nella Russia brežneviana svolgendo innumerevoli mestieri (operaio, scaricatore, elettricista, fuochista, bibliotecario, magazziniere) passando le sue notti in angoli offerti da amici o conoscenti, in palazzi fatiscenti dove si riuniscono amanti della vodka pronti a condividere una bottiglia conquistata a fatica, oppure in androni, scale, cuccette di carrozze ferroviarie in disuso, non ultimi i vagoni della linea Mosca-Petuški. Lui che nasce sotto il segno di Stalin nel 1938 (Čupa, in Carelia), attraversa l’epoca Chruščeviana e la stagnazione; si pone nei confronti del sistema come un emigrante interno, eterno errante anche quando, solo nel 1975, otterrà la propiska, la registrazione di una residenza, essenziale per la sopravvivenza del cittadino nel contesto della società sovietica. Bardo senza fissa dimora, inguaribile alcolizzato, raffinato, colto, timido, delicato oltre misura e al di là di ogni apparenza, Venedikt Erofeev, Venicka per gli amici, sopravvive nella Russia brežneviana svolgendo innumerevoli mestieri (operaio, scaricatore, elettricista, fuochista, bibliotecario, magazziniere) passando le sue notti in angoli offerti da amici o conoscenti, in palazzi fatiscenti dove si riuniscono amanti della vodka pronti a condividere una bottiglia conquistata a fatica, oppure in androni, scale, cuccette di carrozze ferroviarie in disuso, non ultimi i vagoni della linea Mosca-Petuški. Lui che nasce sotto il segno di Stalin nel 1938 (Čupa, in Carelia), attraversa l’epoca Chruščeviana e la stagnazione; si pone nei confronti del sistema come un emigrante interno, eterno errante anche quando, solo nel 1975, otterrà la propiska, la registrazione di una residenza, essenziale per la sopravvivenza del cittadino nel contesto della società sovietica.

Completamente ignorato dalla critica ufficiale fino a qualche anno dopo la sua morte, Erofeev può essere definito parte di una folta schiera di letterati che, rimanendo in Russia, si organizza in quel sostrato sociale che a partire dagli anni sessanta gradualmente si riassesta, rafforzandosi più che mai per permettere alla cultura e all’uomo sovietico di sopravvivere nonostante tutto. L’Underground (Andegraund alla russa) è appunto il “sottosuolo”, silenzioso e invisibile, ma forte e straordinariamente produttivo, che rievoca le riunioni clandestine, furtive, tenute in luoghi occasionali, nascosti dai riflettori onnipresenti dello stato, molto spesso in quelle stesse caotiche cucine di kommunalky (case comuni) sovietiche, teatro di tragedie e momenti solenni della vita comunitaria, che da spazio di coabitazione forzata si trasformano in nicchia spirituale; qui, al fumo, al fischio del samovar, al rumore delle stoviglie, all’odore di vodka e di boršč, si sovrappongono canzoni (in forma cantautoriale, nelle melodie malinconiche di Bulat Okudžava, nelle parole roche e arrabbiate di Vladimir Vysockij, o nella musica classica di Wagner, Beethoven, Stravinskij, Mahler, Schoenberg) e poesie proibite; si recitano i testi di Osip Mandel’stam, Boris Pasternak, Marina Cvetaeva, Nikolaj Gumilev, Daniil Charms, Iosif Brodskij imparati a memoria o letti sottovoce da copie in samizdat. Proprio questi luoghi dichiarano il successo, la consacrazione allo status artistico, di opere che altrimenti sarebbero oggi sconosciute; battuti a macchina con infinite copie di carta carbone (da qui la definizione di sam-izdat, ovvero «pubblicato in proprio, da sé») e diffusi con un’alta percentuale di rischio solo tra amici fidati, questi testi sono  destinati, nel giro di qualche anno, all’espatrio, grazie alla complicità di amicizie e sodalizi letterari stranieri che consentono di pubblicare in occidente in forma di tamizdat (ovvero stampati tam, «là», all’estero) dando via al fenomeno del dissenso. E’ nel quindicennio 1970-1985, quando il sistema è al limite di ogni contraddizione interna, con i vertici dominati dal vecchio modello stalinista stagnante e oppressivo da una parte (rigida censura, carcere e trattamenti psichiatrici forzati per artisti dissidenti) e una società civile soggetta a mutamenti radicali dall’altra (aumento del livello dell’istruzione, urbanizzazione, nascita di nuovi profili professionali), che si realizza a pieno quella forza consapevole di spinta dal basso che produce una gamma incredibilmente variegata di forme di resistenza intellettuale. Ed è in questi anni che si prepara la decostruzione e la rottura del monolite sovietico. Ma nel labirinto dell’Underground ci si può smarrire; vivere ai margini della società significa assumersi il rischio di consumarsi nella non ufficialità, nel non riconoscimento al di fuori della ristretta cerchia di persone fidate; spesso si diventa, agli occhi dello Stato e dei cittadini, parassiti, alcolizzati, bomži («barboni»). Ci si logora, tra lavori occasionali scarsamente retribuiti, bevute, vagabondaggi, all’insegna della riscoperta della parola pura, nell’anonimato di quelle mirabolanti conversazioni delle quali pure oggi sono in pochi a ricordarsi. Si è dovuto attendere il romanzo più significativo della stagione letteraria 1998, Andegraund, ili geroj našego vremeni (“Underground, o un eroe del nostro tempo”, non tradotto in italiano) di Vladimir Makanin (classe 1937, ancora in attività) per scongiurare effettivamente questo oblio, per raccontare delle morti premature, dovute a stili di vita sregolati e autodistruttivi, del senso di smarrimento, solitudine, impotenza di coloro che diverranno i futuri reduci dell’esperienza sovietica, e che in molti casi non riusciranno a reinserirsi nella nuova ufficialità della glasnost’, continuando a vivere ai margini della tragedia della storia, protagonisti silenziosi di una lunga traversata generazionale che li abbandonerà privi di ogni certezza sulle spiagge di un’Urss destinata al declino. destinati, nel giro di qualche anno, all’espatrio, grazie alla complicità di amicizie e sodalizi letterari stranieri che consentono di pubblicare in occidente in forma di tamizdat (ovvero stampati tam, «là», all’estero) dando via al fenomeno del dissenso. E’ nel quindicennio 1970-1985, quando il sistema è al limite di ogni contraddizione interna, con i vertici dominati dal vecchio modello stalinista stagnante e oppressivo da una parte (rigida censura, carcere e trattamenti psichiatrici forzati per artisti dissidenti) e una società civile soggetta a mutamenti radicali dall’altra (aumento del livello dell’istruzione, urbanizzazione, nascita di nuovi profili professionali), che si realizza a pieno quella forza consapevole di spinta dal basso che produce una gamma incredibilmente variegata di forme di resistenza intellettuale. Ed è in questi anni che si prepara la decostruzione e la rottura del monolite sovietico. Ma nel labirinto dell’Underground ci si può smarrire; vivere ai margini della società significa assumersi il rischio di consumarsi nella non ufficialità, nel non riconoscimento al di fuori della ristretta cerchia di persone fidate; spesso si diventa, agli occhi dello Stato e dei cittadini, parassiti, alcolizzati, bomži («barboni»). Ci si logora, tra lavori occasionali scarsamente retribuiti, bevute, vagabondaggi, all’insegna della riscoperta della parola pura, nell’anonimato di quelle mirabolanti conversazioni delle quali pure oggi sono in pochi a ricordarsi. Si è dovuto attendere il romanzo più significativo della stagione letteraria 1998, Andegraund, ili geroj našego vremeni (“Underground, o un eroe del nostro tempo”, non tradotto in italiano) di Vladimir Makanin (classe 1937, ancora in attività) per scongiurare effettivamente questo oblio, per raccontare delle morti premature, dovute a stili di vita sregolati e autodistruttivi, del senso di smarrimento, solitudine, impotenza di coloro che diverranno i futuri reduci dell’esperienza sovietica, e che in molti casi non riusciranno a reinserirsi nella nuova ufficialità della glasnost’, continuando a vivere ai margini della tragedia della storia, protagonisti silenziosi di una lunga traversata generazionale che li abbandonerà privi di ogni certezza sulle spiagge di un’Urss destinata al declino.

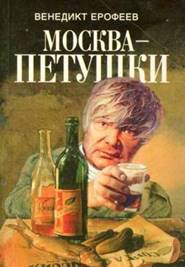

In Geroj, i rimandi a Venedikt Erofeev che incarna, nelle opere come nella personalità, la sorte di questa classe di intellettuali dell’ «utopia spodestata», sono molti e impliciti. Geniale autore di scritti dei quali poco ci è pervenuto (tutto il resto è testimoniato, ma disperso o irrimediabilmente perduto), come Zapiski sumasšedšego («Memorie di un pazzo», 1945, all’età di soli sette anni), Zapiski psichopata («Memorie di uno psicopatico», 1957), Blagaja vest’ ( “La buona novella”, 1962, definito dagli amici «il Vangelo di un esistenzialista russo»), Vasilij Rozanov glazami ekscentrika ( «Vasilij Rozanov visto da un eccentrico», 1982,), il testo teatrale Val’purgieva noč ili “Šagi Komandora” («La notte di Valpurga o “i passi del Commendatore”», 1985), Moja Malen’kaja leniniana («La mia piccola leniniana», 1988) egli è, innanzi tutto, autore di un’opera che in sé riassume tutte le altre: Moskva-Petuški. Poema. («Mosca-Petuški. Poema», 1970, pubblicato in Russia, in versione integrale, solo nel 1989). Il protagonista, il cui nome è, inequivocabilmente, quello del suo creatore, Venička, è, come Erofeev, un emarginato per vocazione, che sin dal principio del romanzo non nasconde, ma al contrario, sottolinea, fino al parossismo, il proprio stato di costante alterazione alcolica, e la necessità di protrarlo per guarire le ferite del «cuore meraviglioso». Il pellegrinaggio di Venička inizia proprio a Mosca, dove, dapprima in cerca del Cremlino, sale su un’ eletrička (treno suburbano che collega la capitale alle varie cittadine della cintura industriale) diretto verso Petuški, l’Eden di «salvezza e gioia», luogo di pace e serenità, dove ogni venerdì lo attendono una donna (che in seguito scopriremo essere una prostituta), e un bambino, «il più paffuto e timido fra tutti i pargoletti che ha appreso la lettera ju [penultima lettera dell’alfabeto cirillico]». Le pagine grottesche procedono incalzanti, descrivendoci un viaggio alcolico fumoso e convulso, eppure capace di ribadire incessantemente la sua natura tragica nella prospettiva dell’assenza di ogni speranza, a partire dalla realizzazione dell’esistenza di una Madre Russia (la cui ipostasi è proprio Petuški) che c’è stata, forse c’è ancora, ma si rivela inaccessibile, fino all’accettazione della necessità del sacrificio, della passione e della dolorosa presa di coscienza del dover essere uomini. In Geroj, i rimandi a Venedikt Erofeev che incarna, nelle opere come nella personalità, la sorte di questa classe di intellettuali dell’ «utopia spodestata», sono molti e impliciti. Geniale autore di scritti dei quali poco ci è pervenuto (tutto il resto è testimoniato, ma disperso o irrimediabilmente perduto), come Zapiski sumasšedšego («Memorie di un pazzo», 1945, all’età di soli sette anni), Zapiski psichopata («Memorie di uno psicopatico», 1957), Blagaja vest’ ( “La buona novella”, 1962, definito dagli amici «il Vangelo di un esistenzialista russo»), Vasilij Rozanov glazami ekscentrika ( «Vasilij Rozanov visto da un eccentrico», 1982,), il testo teatrale Val’purgieva noč ili “Šagi Komandora” («La notte di Valpurga o “i passi del Commendatore”», 1985), Moja Malen’kaja leniniana («La mia piccola leniniana», 1988) egli è, innanzi tutto, autore di un’opera che in sé riassume tutte le altre: Moskva-Petuški. Poema. («Mosca-Petuški. Poema», 1970, pubblicato in Russia, in versione integrale, solo nel 1989). Il protagonista, il cui nome è, inequivocabilmente, quello del suo creatore, Venička, è, come Erofeev, un emarginato per vocazione, che sin dal principio del romanzo non nasconde, ma al contrario, sottolinea, fino al parossismo, il proprio stato di costante alterazione alcolica, e la necessità di protrarlo per guarire le ferite del «cuore meraviglioso». Il pellegrinaggio di Venička inizia proprio a Mosca, dove, dapprima in cerca del Cremlino, sale su un’ eletrička (treno suburbano che collega la capitale alle varie cittadine della cintura industriale) diretto verso Petuški, l’Eden di «salvezza e gioia», luogo di pace e serenità, dove ogni venerdì lo attendono una donna (che in seguito scopriremo essere una prostituta), e un bambino, «il più paffuto e timido fra tutti i pargoletti che ha appreso la lettera ju [penultima lettera dell’alfabeto cirillico]». Le pagine grottesche procedono incalzanti, descrivendoci un viaggio alcolico fumoso e convulso, eppure capace di ribadire incessantemente la sua natura tragica nella prospettiva dell’assenza di ogni speranza, a partire dalla realizzazione dell’esistenza di una Madre Russia (la cui ipostasi è proprio Petuški) che c’è stata, forse c’è ancora, ma si rivela inaccessibile, fino all’accettazione della necessità del sacrificio, della passione e della dolorosa presa di coscienza del dover essere uomini.

Significativamente, il «poema» (il suo alto contenuto lirico, nonostante la forma in prosa, giustifica la definizione suggerita dal sottotitolo, poema) si apre con la contemplazione negata di quelle mura che hanno fatto la storia dell’arbitrio e del potere assoluto, nonché della Piazza Rossa, fulcro simbolico dell’Ortodossia: «Tutti dicono: Cremlino, Cremlino. Ne sento parlare da tutti, ma io non l’ho mai visto. Quante volte ormai (mille volte), ubriaco o con la testa dolorante per il dopo-sbornia, ho attraversato Mosca, da nord a sud, da ovest a est, da un capo all’altro, in lungo e in largo, e non ho mai visto il Cremlino. E ieri, di nuovo, non sono riuscito a vederlo […] E poi sono andato in centro, perché mi succede sempre così, quando cerco il Cremlino finisco irrimediabilmente alla stazione Kurskij e non in centro, ma io stavo comunque andando in centro per vedere il Cremlino almeno una volta: in ogni caso non vedrò nessun Cremlino e finirò dritto alla stazione Kurskij […]». Con il suo linguaggio costantemente teso tra il turpiloquio e l’elevazione poetica, con un prodigioso incontro di stili, argomenti dotti, solenni, filosofici, rimandi evangelici, Erofeev ci restituisce un viaggio che è sociale (per i rimandi costanti a stereotipi, parole d’ordine, propagande sovietiche che già avevano svuotato il linguaggio russo per saturarlo di un significato proprio), culturale (il testo è imbevuto di un’impressionante sequenza di riferimenti letterari, espliciti e non) e spirituale assieme ( le citazioni bibliche e il costante dialogo di Venička con gli angeli, il Signore e Dio, che rimane in silenzio ). Alla stregua del celebre viaggio Čičikoviano delle «Anime morte» di Gogol’, quello di Venička è un pretesto per cogliere la questione dell’essenza umana; come in «Delitto e castigo», si avverte un incessante, profondo bisogno di redenzione, e le azioni si svolgono nei luoghi di transizione; ma è innegabile che le fermate stesse del treno scandiscano il percorso di una via crucis che ci riconduce immediatamente alla figura dello jurodivyj, il Folle in Cristo medievale chiamato a rinnovare le verità eterne con l’ausilio della confusione paradossale e della pazzia; le conversazioni del protagonista con se stesso, tipico atto di etilismo solitario, hanno come interlocutori «gli Angeli del Signore» e Gesù («Egli è buono. Egli mi conduce dalle sofferenze alla luce. Da Mosca a Petuski. Attraverso i tormenti della Stazione Kurskij, attraverso la purificazione di Kučino, attraverso i sogni di Kupavna fino alla luce di Petuški. Durch Leiden-Licht! [ovvero, “Attraverso la sofferenza- la luce!”]») che gli consigliano di volta in volta quali cocktail bere. Dunque, come un Folle in Cristo, si muove su una corda tesa sopra gli abissi infernali, ma il conforto della resurrezione gli è negato; ci si propone spoglio, accompagnato da una sola, misteriosa valigetta e dall’alcol, suo mentore e inderogabile strumento di ascesi mistica. Per concludere il pellegrinaggio assurdo di cui si è fatto carico, Venička deve passare dalle profondità dell’Ade, sopportare il peso dell’incubo (proprio come visione angosciante si manifesterà l’ultima tratta del viaggio), e decide di farlo continuando ad imporre sul silenzio assordante della vita proprio la parola, incessante, prorompente, sovversiva, unico segno di libertà individuale. Come il suo personaggio, Erofeev non vedrà la fine del suo viaggio (quello di uomo nell’universo sovietico); muore simbolicamente nell’unico mondo che ha conosciuto, l’Urss, nel 1990, a causa di un cancro alla gola che lo tormenta dal 1985. Venička viene invece (dostoevskianamente) rincorso e assassinato da quattro ignoti (“e con quella loro lesina mi hanno trapassato la gola”), sulle scale dello stesso “androne sconosciuto” moscovita dove lo abbiamo visto risvegliarsi dalla sbronza (forse l’ultima?) nella prima pagina di Moskva-Petuški. Ci lascia così, dopo aver trovato la verità negli unici attimi autentici dell’esistenza, che sono la passione e la morte, «l’ultimo mito letterario dell’epoca sovietica», come Michail Epštein lo ha definito; poche pagine prima, in questo stesso silenzio, che non è più quello di Dio, ci aveva lasciati anche Erofeev, che malinconicamente scriveva: «E se un giorno dovessi morire, e morirò molto presto, lo so, se dovessi morire senza aver accettato questo mondo, avendolo compreso da vicino e da lontano, avendolo compreso dl di fuori e dal di dentro, ma senza averlo accettato, ed Egli mi dovesse chiedere “ti sei trovato bene laggiù? O ti sei trovato male?” tacerò, inchinerò lo sguardo e tacerò, e questa mancanza di parole è nota a tutti coloro che sanno quali siano le conseguenze d’un protratto e pesante dopo-sbronza. Giacchè la vita umana non è forse una momentanea ubriacatura dell’anima? E un’eclisse dell’anima pure. E’come se tutti noi fossimo ubriachi, solo che ognuno lo è a modo proprio […]».

|