Nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo la città di Vienna attraversa una stagione tumultuosa e, sotto alcuni aspetti, contraddittoria. Le tensioni e gli accesi contrasti riguardo alla questione delle nazionalità, provocati dall’inarrestabile tramonto dell’Impero asburgico e dal compromesso del 1867 (che istituisce la duplice monarchia austro-ungarica riconoscendo alla minoranza ungherese importanti concessioni e costringendo la capitale austriaca a dividere con Budapest il potere imperial-regio), incendiano gli animi della comunità intellettuale e artistica viennese. All’irriducibile conformismo della cultura accademica, che ostenta rigore e everità rifiutando ogni sorta di apertura verso le tendenze artistiche più attuali, si contrappongono le febbrili sperimentazioni Nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo la città di Vienna attraversa una stagione tumultuosa e, sotto alcuni aspetti, contraddittoria. Le tensioni e gli accesi contrasti riguardo alla questione delle nazionalità, provocati dall’inarrestabile tramonto dell’Impero asburgico e dal compromesso del 1867 (che istituisce la duplice monarchia austro-ungarica riconoscendo alla minoranza ungherese importanti concessioni e costringendo la capitale austriaca a dividere con Budapest il potere imperial-regio), incendiano gli animi della comunità intellettuale e artistica viennese. All’irriducibile conformismo della cultura accademica, che ostenta rigore e everità rifiutando ogni sorta di apertura verso le tendenze artistiche più attuali, si contrappongono le febbrili sperimentazioni e i fermenti innovativi degli ambienti underground. Il fervido dibattito filosofico-artistico stimolato dalle tematiche che riguardano la Modernità assume carattere di aperto conflitto nel 1897, quando un gruppo di artisti decide di promuovere una Secessione a Vienna. Centro gravitazionale comune è la rivista mensile “Ver sacrum”, portavoce ed espressione dell’avanguardia viennese dal 1898 al 1903, che pubblica testi letterari di sapore ultramoderno esaltati da un corredo illustrativo e da un’impostazione grafica di altissima qualità artistica. Lo stile della Secessione viennese (sezessionstil) nasce dalla radice modernista comune a tutte nuove le tendenze internazionali, ma si distingue sensibilmente per alcuni caratteri peculiari. L’esuberante decorativismo tipico dell’Art Nouveau, del Liberty e dello Jugendstil lascia il posto a figurazioni geometriche di gusto quasi classico che solo di rado si animano con improvvise apparizioni di forme libere e capricciose. Inoltre, nel linearismo a tratti severo tipico della produzione secessionista, affiorano delicate note dello stile Biedermeier, rivisitato in chiave moderna da C.R.Mackintosh e V.Horta. e i fermenti innovativi degli ambienti underground. Il fervido dibattito filosofico-artistico stimolato dalle tematiche che riguardano la Modernità assume carattere di aperto conflitto nel 1897, quando un gruppo di artisti decide di promuovere una Secessione a Vienna. Centro gravitazionale comune è la rivista mensile “Ver sacrum”, portavoce ed espressione dell’avanguardia viennese dal 1898 al 1903, che pubblica testi letterari di sapore ultramoderno esaltati da un corredo illustrativo e da un’impostazione grafica di altissima qualità artistica. Lo stile della Secessione viennese (sezessionstil) nasce dalla radice modernista comune a tutte nuove le tendenze internazionali, ma si distingue sensibilmente per alcuni caratteri peculiari. L’esuberante decorativismo tipico dell’Art Nouveau, del Liberty e dello Jugendstil lascia il posto a figurazioni geometriche di gusto quasi classico che solo di rado si animano con improvvise apparizioni di forme libere e capricciose. Inoltre, nel linearismo a tratti severo tipico della produzione secessionista, affiorano delicate note dello stile Biedermeier, rivisitato in chiave moderna da C.R.Mackintosh e V.Horta.

Il Palazzo della Secessione realizzato a Vienna tra il 1898 e il 1899 dall’architetto J.M.Olbrich, rappresenta il manifesto architettonico di questa avanguardia artistica. L’intero volumedell’edificio è articolato in blocchi squadrati attraversati da tratti decorativi appena accennati d’ispirazione classica. Improvvise aperture e profonde rientranze scandiscono il ritmo della struttura, conferendole dinamicità. Sulla sommità del volume centrale domina un’elegante cupola in bronzo dorato che sembra incastonata tra le quattro torrette come la gemma di un anello. Il delicato traforo semisferico di quest’elemento crea un sorprendente effetto visivo donando splendore all’intero edificio, che sembra il cofanetto di un magnifico gioiellino lavorato a filigrana. Il motivo grafico a foglie di alloro (lo stesso della decorazione a nastro che dai margini interni delle pareti frontali più aggettanti scorre sopra la porta d’ingresso, infilandosi nella rientranza dove quest’ultima è collocata) allude alla vittoria, allasaggezza, all’eroismo e all’immortalità delsempreverde, oltre a richiamare alla mente laclassicità, essendo l’albero consacrato al dio Apollo, patrono di tutte le arti. Inoltre, la lavorazione traforata della cupola, permette alla luce e all’aria di circolare liberamentenell’edificio rendendo gli ambienti interni molto luminosi. Un’atmosfera dinamica e incalzante pervade questi locali, che sono ritmati da infissi ed elementi architettonici di supporto definiti dal modulo del quadrato. Forme derivate dal linearismo fitomorfico e biomorfico del liberty europeo invadono i preziosi innesti pittorici che decorano le pareti del Palazzo all’interno e all’esterno. Il Palazzo della Secessione realizzato a Vienna tra il 1898 e il 1899 dall’architetto J.M.Olbrich, rappresenta il manifesto architettonico di questa avanguardia artistica. L’intero volumedell’edificio è articolato in blocchi squadrati attraversati da tratti decorativi appena accennati d’ispirazione classica. Improvvise aperture e profonde rientranze scandiscono il ritmo della struttura, conferendole dinamicità. Sulla sommità del volume centrale domina un’elegante cupola in bronzo dorato che sembra incastonata tra le quattro torrette come la gemma di un anello. Il delicato traforo semisferico di quest’elemento crea un sorprendente effetto visivo donando splendore all’intero edificio, che sembra il cofanetto di un magnifico gioiellino lavorato a filigrana. Il motivo grafico a foglie di alloro (lo stesso della decorazione a nastro che dai margini interni delle pareti frontali più aggettanti scorre sopra la porta d’ingresso, infilandosi nella rientranza dove quest’ultima è collocata) allude alla vittoria, allasaggezza, all’eroismo e all’immortalità delsempreverde, oltre a richiamare alla mente laclassicità, essendo l’albero consacrato al dio Apollo, patrono di tutte le arti. Inoltre, la lavorazione traforata della cupola, permette alla luce e all’aria di circolare liberamentenell’edificio rendendo gli ambienti interni molto luminosi. Un’atmosfera dinamica e incalzante pervade questi locali, che sono ritmati da infissi ed elementi architettonici di supporto definiti dal modulo del quadrato. Forme derivate dal linearismo fitomorfico e biomorfico del liberty europeo invadono i preziosi innesti pittorici che decorano le pareti del Palazzo all’interno e all’esterno.

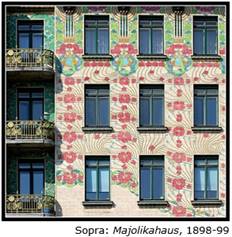

Altri due edifici di Vienna, costruiti negli stessi anni da Otto Wagner, sono espressione di uno spirito secessionista particolare, che intende fondare il rinnovamento sulla continuità stilistica con il passato. L’architetto ha dunque pe rseguito il fine rigenerativo sviluppando un vocabolario formale che dialoga in maniera armonica con gli elementi urbani più tradizionali. La Majolikahaus, risultato magistrale d rseguito il fine rigenerativo sviluppando un vocabolario formale che dialoga in maniera armonica con gli elementi urbani più tradizionali. La Majolikahaus, risultato magistrale d i questa tendenza, è un edificio residenziale che sorge lungo una delle principali arterie di Vienna. Il rigore geometrico della facciata di questo palazzo è dolcemente stemperato dalle fantasie floreali che decorano il rivestimento in ceramica e i balconcini in ferro battuto. i questa tendenza, è un edificio residenziale che sorge lungo una delle principali arterie di Vienna. Il rigore geometrico della facciata di questo palazzo è dolcemente stemperato dalle fantasie floreali che decorano il rivestimento in ceramica e i balconcini in ferro battuto.

La Postparkasse, sede della banca postale imperial-regia terminata nel 1906, si presentaesternamente come una costruzione squadrata e austera, solo lievemente decorata da un rilievo grafico molto essenziale. Gli spazi interni, invece, sono ariosi ed eleganti: esili strutture metalliche supportano una grande copertura vetrata che segue un andamento ricurvo policentrico, tipico del linearismo Liberty.

Il Palazzo Stoclet è forse l’architettura più significativa della Secessione viennese, e ancora oggi rimane un esempio insuperato d’integrazione delle arti. Nel 1904 il banchiere e ingegnere belga Adolphe Stoclet commissiona all’architetto  austriaco Josef Hoffmann una signorile dimora da costruire in un elegante sobborgo di Bruxelles. La struttura architettonica del Palazzo si sviluppa come una dinamica composizione di volumi verticalizzanti, le cui bianche superfici sono incorniciate da scuri e spessi contorni che ne definiscono le geometrie. La sobria eleganza dell’esterno lascia il posto a toni più sfarzosi negli ambienti interni, decorati da una profusione di marmi e di figurazioni musive parietali. Il celebre mosaico di Gustav Klimt “L’albero della vita” occupa le bellissime pareti marmoree della lunga sala da pranzo, come un vortice di tessere vitree e di pietruzze sfavillanti che disegnano rombi, spirali ed occhi di pavone. Il ritmo vibrante della composizione produce una sensazione vertiginosa: l’immagine del caos è ottenuta tramite la ripetizione all’infinito degli elementi dell’ordine geometrico. austriaco Josef Hoffmann una signorile dimora da costruire in un elegante sobborgo di Bruxelles. La struttura architettonica del Palazzo si sviluppa come una dinamica composizione di volumi verticalizzanti, le cui bianche superfici sono incorniciate da scuri e spessi contorni che ne definiscono le geometrie. La sobria eleganza dell’esterno lascia il posto a toni più sfarzosi negli ambienti interni, decorati da una profusione di marmi e di figurazioni musive parietali. Il celebre mosaico di Gustav Klimt “L’albero della vita” occupa le bellissime pareti marmoree della lunga sala da pranzo, come un vortice di tessere vitree e di pietruzze sfavillanti che disegnano rombi, spirali ed occhi di pavone. Il ritmo vibrante della composizione produce una sensazione vertiginosa: l’immagine del caos è ottenuta tramite la ripetizione all’infinito degli elementi dell’ordine geometrico.

La costruzione del Palazzo è portata a termine nel 1911, quando ormai lo spirito della Secessione è in pieno declino, quasi a rappresentare l’ultimo baleno di una fiamma che sta per estinguersi.

|