Molti storici che si sono occupati nei loro studi e nelle loro ricerche del congresso di Vienna, fra i quali , Webster, Nicolson, Kissinger, sono stati concordi nel segnare il 1813 come epoca d’inizio della ricostruzione del nuovo ordine che ha assicurato, tra alterne vicende anche di sangue sparso di qua e di là per l’Europa , un periodo di pace sostanzialmente più lungo rispetto al XVIII e al XX Secolo.

Il disastroso esito della campagna di Russia di Napoleone conclusasi nel 1812 con la sua ritirata, costituisce la fase prodromica della sua fine che si sarebbe definitivamente completata a Waterloo, nel 1815. In questo periodo si fece intravvedere l’epilogo poco glorioso della vicenda politico-militare dell’imperatore francese e di quanto questi aveva costruito.

Fu Klemens Lothar von Metternich, ministro degli Esteri dell’impero asburgico a cogliere, in primis, l’occasione che si stava presentando, cioè quella di costruire un ordine nuovo che, difeso da una grande alleanza, fosse potenzialmente in grado di sostituire alla legge della forza un nuovo consesso internazionale organizzato su principi. Metternich, da come si legge nelle sue memorie (1), nel trattare con Napoleone nel 1813 le condizioni della pace, si investì subito del ruolo di interprete e di portavoce del bisogno di pace nell’Europa e, come tale, di esserne a pieno titolo il rappresentante. Nel proporre, quindi, a Napoleone le modeste richieste austriache, questi , nel rifiutarle segnò praticamente il proprio destino determinando il nuovo atteggiamento che l’Austria mantenne per cent’anni. Vedeva, così, la luce nel settembre del 1813 l’Alleanza di Toeplitz tra Austria, Prussia e Russia con il disegno di perseguire un unico obiettivo, quello del “ristabilimento della tranquillità fondato sull’ordine.(2) Sulla figura di Metternich s’è detto e scritto tutto e di più: abbastanza cinico, opportunista, più portato a conservare ma che, alla fine, fu sempre e solo un figlio del suo tempo: nessuno, infatti, si è sentito di negare come la sua azione politica sia stata ispirata da quei principi filosofici che furono espressione della cultura del ‘700, base, quindi, della sua educazione e da cui egli non ebbe mai a distaccarsi.(3) Il 30 maggio 1814 venne sottoscritta la prima Pace di Parigi, assai mite, ma politicamente accorta in quanto le potenze alleate si guardarono molto dal voler indebolire la posizione dei Borboni a favore di un non improbabile revival dei bonapartisti. A Parigi s’impose, pertanto, la moderazione dei sovrani vincitori, una moderazione che non significava debolezza, ma solo conseguenza del lungimirante disegno che essi avevano nel sentirsi di dover assicurare al Vecchio Continente soltanto una pace stabilmente lunga.

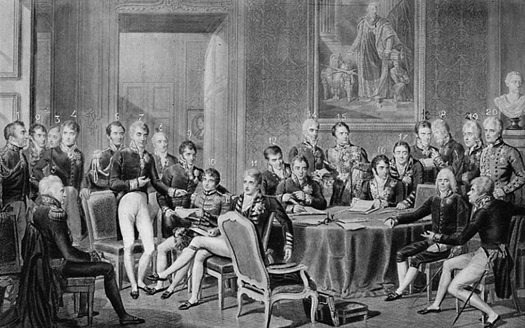

Come ha scritto Henry Kissinger (4), “la guerra contro Napoleone terminava non col trionfo dell’odio ma in uno spirito di riconciliazione fondato sul riconoscimento che la stabilità di un ordine internazionale dipende dalla misura in cui coloro che lo compongono si sentono impegnati a difenderlo” . La sede di queste complesse discussioni fu quella del Congresso di Vienna, nel castello di Schonbrunn, dove venne celebrato tra il 1814 ed il 1815. Come ha scritto Henry Kissinger (4), “la guerra contro Napoleone terminava non col trionfo dell’odio ma in uno spirito di riconciliazione fondato sul riconoscimento che la stabilità di un ordine internazionale dipende dalla misura in cui coloro che lo compongono si sentono impegnati a difenderlo” . La sede di queste complesse discussioni fu quella del Congresso di Vienna, nel castello di Schonbrunn, dove venne celebrato tra il 1814 ed il 1815.

Ad esso parteciparono, oltre i rappresentanti dei paesi vincitori (Austria, Inghilterra, Russia e Prussia), anche quelli degli altri paesi scesi anch’essi in guerra contro Napoleone (Spagna, Portogallo, Svezia) che, però intervennero solo ad audiendum verbum e per sottoscrivere, poi, l’atto finale. In tale alto consesso non fu mai tenuta un’assemblea plenaria. La gran parte dei lavori venne svolta nel corso di riunioni informali e, per lo più, ristrette ai soli rappresentanti delle maggiori potenze ivi convenute oppure all’interno di piccoli comitati strutturati per risolvere specifiche questioni territoriali.

I lavori durante il congresso furono, tuttavia, continuamente inframmezzati da feste, cene balli e ricevimenti che si svolgevano alla corte austriaca, nei palazzi dei nobili viennesi oppure nelle residenze delle numerose delegazioni convenute tant’è che si venne allora dire che il “ congresso danza, ma non marcia anzi che non stilla nulla come il sudore di quelli che ballano” (6)

Le cinque Grandi Potenze erano rappresentate dai rispettivi primi ministri coadiuvati da quelli degli esteri:

Klemens Wenzel Lothar von MItternich e il barone di Wessenberg , per l’Austria, Robert Stewart , visconte di Castlereagh , (in fasi successive dopo il febbraio 1815, il Duca di Wellington e il Conte di Clancarty), per il Regno Unito, la Prussia era rappresentata dal cancelliere Karl August von Hardenberg e dal diplomatico e studioso Wilheelm von Humboldt mentre la Russia, sebbene fosse rappresentata dal suo ministro degli Esteri, il conte Karl Vasilevic Nesserlrode, fu, invece, massivamante guidata dallo zar Alessandro I. Per le questioni puramente “italiane”, (da ricordare che Metternich aveva definito l’Italia una semplice espressione geografica), furono invitati esponenti dello Stato Pontificio, dei Regni di Sardegna e di Napoli che, dato il rango inferiore degli stati che essi rappresentavano, ebbero poco anch’essi ad essere parte attiva del congresso ma.. non certo delle feste mondane viennesi che , come si diceva poc’anzi, si tenevano nei palazzi viennesi.

Inizialmente,” les quatre Puissances Alliées” mirarono ad escludere la Francia da una seria partecipazione ai negoziati che, come si diceva prima, non si svolgevano in sessioni plenarie ma in sedi informali. Invece, fondamentale fu per la Francia la rappresentanza da essa affidata a Charles Maurice Talleyrand-Perigord. Questi, vescovo scomunicato di Autun prima della rivoluzione dell’89, poi, deputato rivoluzionario, a seguire collaboratore di Napoleone, (ed anche tra i suoi traditori), venne qui accreditato come ministro degli Esteri di Luigi XVIII, fratello del re ghigliottinato. Talleyrand, infatti, approfittando del contrasto che divideva Russia e Prussia da Austria ed Inghilterra (la Russia pretendeva quasi tutta la Polonia, con l’opposizione del Regno Unito, la Russia pretendeva la Sassonia contro quella dell’Austria), grazie alla sua straordinaria abilità diplomatica, riuscì a rovesciare la posizione di isolamento e di inferiorità in cui era venuto a trovarsi il suo paese tanto da essere alla fine considerato come uno dei massimi protagonisti del congresso: questi sostenne , a spada tratta, che egli non rappresentava un popolo sconfitto, ma il “legittimo re di Francia”, anch’egli nemico e vittima di Napoleone e, quindi, in tutto e per tutti farlo ritenere alla pari degli altri sovrani rappresentati nell’alto consesso viennese. Talleyrand non usò casualmente il termine “legittimo”: egli si attivò con energia propulsiva perché il congresso ponesse alla base di tutte le sue decisioni il principio della legittimità che si riassumeva nel dover necessariamente restituire i rispettivi troni ai legittimi sovrani ai quali Napoleone aveva “illegittimamente” tolto la corona. Questo principio servì, pertanto, all’astuto diplomatico francese per fare un discrimine tra le responsabilità del Bonaparte e quelle della Francia, evitandole così di dover subire il duro trattamento di una pace cartaginese. Ma dato che il principio di Talleyrand risolveva una serie di spinose questioni allora sul tappeto, il “legittimismo” fu da tutti accettato e divenne il criterio che ispirò le potenze vincitrici nel ridisegnare il quadro politico del Vecchio Continente nonostante il fatto che ogni vincitore avesse Inizialmente,” les quatre Puissances Alliées” mirarono ad escludere la Francia da una seria partecipazione ai negoziati che, come si diceva prima, non si svolgevano in sessioni plenarie ma in sedi informali. Invece, fondamentale fu per la Francia la rappresentanza da essa affidata a Charles Maurice Talleyrand-Perigord. Questi, vescovo scomunicato di Autun prima della rivoluzione dell’89, poi, deputato rivoluzionario, a seguire collaboratore di Napoleone, (ed anche tra i suoi traditori), venne qui accreditato come ministro degli Esteri di Luigi XVIII, fratello del re ghigliottinato. Talleyrand, infatti, approfittando del contrasto che divideva Russia e Prussia da Austria ed Inghilterra (la Russia pretendeva quasi tutta la Polonia, con l’opposizione del Regno Unito, la Russia pretendeva la Sassonia contro quella dell’Austria), grazie alla sua straordinaria abilità diplomatica, riuscì a rovesciare la posizione di isolamento e di inferiorità in cui era venuto a trovarsi il suo paese tanto da essere alla fine considerato come uno dei massimi protagonisti del congresso: questi sostenne , a spada tratta, che egli non rappresentava un popolo sconfitto, ma il “legittimo re di Francia”, anch’egli nemico e vittima di Napoleone e, quindi, in tutto e per tutti farlo ritenere alla pari degli altri sovrani rappresentati nell’alto consesso viennese. Talleyrand non usò casualmente il termine “legittimo”: egli si attivò con energia propulsiva perché il congresso ponesse alla base di tutte le sue decisioni il principio della legittimità che si riassumeva nel dover necessariamente restituire i rispettivi troni ai legittimi sovrani ai quali Napoleone aveva “illegittimamente” tolto la corona. Questo principio servì, pertanto, all’astuto diplomatico francese per fare un discrimine tra le responsabilità del Bonaparte e quelle della Francia, evitandole così di dover subire il duro trattamento di una pace cartaginese. Ma dato che il principio di Talleyrand risolveva una serie di spinose questioni allora sul tappeto, il “legittimismo” fu da tutti accettato e divenne il criterio che ispirò le potenze vincitrici nel ridisegnare il quadro politico del Vecchio Continente nonostante il fatto che ogni vincitore avesse  interessi propri da difendere quasi sempre in contrasto con quelli dei propri alleati. Per la questione puramente “italiana”, (Metternich aveva definito l’Italia “un’espressione geografica), furono invitati i rappresentanti dello Stato Pontificio, dei regni di Sardegna e di Napoli che, peraltro, essendo proprio i delegati dei paesi c.d “minori”, non dovettero impegnarsi più di tanto nelle fasi negoziali del congresso. interessi propri da difendere quasi sempre in contrasto con quelli dei propri alleati. Per la questione puramente “italiana”, (Metternich aveva definito l’Italia “un’espressione geografica), furono invitati i rappresentanti dello Stato Pontificio, dei regni di Sardegna e di Napoli che, peraltro, essendo proprio i delegati dei paesi c.d “minori”, non dovettero impegnarsi più di tanto nelle fasi negoziali del congresso.

Per indugiare ancora sul termine “legittimismo”, la legge alla quale si richiamavano i sovrani detronizzati da Napoleone, non era quella umana ma quella divina perché essi, forti di una concezione teocratica, sostenevano di appartenere ad una dinastia che aveva ricevuto il potere direttamente da Dio alla quale andò a contrapporsi, di lì a non molto, quella rivoluzionaria che vedeva come unica fonte del potere esclusivamente la volontà popolare.

Contro il rischio di un’eccessiva espansione di Russia, Prussia, Austria e Regno Unito, abilmente consigliate da Talleyrand, esse di comune accordo stabilirono che nessuna delle potenze vincitrici avrebbe potuto ingrandirsi a danno delle altre oltre un certo limite. Questo criterio, già teorizzato da Castlereagh, fu chiamato il “balance of power”, cioè il principio dell’equilibrio che divenne il secondo concetto informatore dell’assise viennese e sul quale torneremo fra poco.

Ed ora veniamo ai principali mutamenti territoriali decisi al congresso.

La Francia si vide privare di quelli che si era annessi tra il 1795 e il 1810 che era stata stabilita dalla Pace di Parigi.

La Russia si guadagnò il grosso ducato napoleonico di Varsavia cui aggiunse l’acquisto della Finlandia e della Bessarabia.

La Prussia si vide assegnare la Westfalia e la Renania settentrionale.

La Gran Bretagna, grazie all’intelligente opera mediatrice del suo rappresentante Castlereagh, si sentì maggiormente rafforzata, data la sua posizione geografica insulare, dal nuovo equilibrio instauratosi in Europa dove, peraltro, non perseguì altri vantaggi rilevanti; In compenso, però, guadagnò il controllo dei mari ed entrò in possesso di molte colonie francesi e olandesi (Antille, Isole Mauritius, Ceylon conservando, nel contempo, quella strategica di Malta): acquisì, inoltre dai Paesi Bassi, il Sudafrica e il Capo di Buona Speranza: quest’abile mossa permetterà alla Gran Bretagna di rimanere la più grande potenza coloniale sino alla fine e poco più della Seconda Guerra Mondiale 1939/45.

Tra la Confederazione Germanica e la Francia fu deciso di interporre un forte regno autonomo dei Paesi Bassi sotto Guglielmo d’Orange Nassau, di cui faceva parte il Belgio, che assieme alla Confederazione Elvetica (dichiarata indipendente e neutrale) andarono a costituire quella sorta di stati cuscinetto messi proprio lì a presidio se non altro per evitare un domani la Francia potesse ancora espandersi oltre i confini fissati dal consesso viennese.

La Norvegia fu trasferita dalla Danimarca alla Svezia, il regno tedesco di Hannover guadagnò la Frisia orientale a scapito della Prussia e il regno di Baviera ottenne il Palatinato renano e i territori in Franconia.

L’Italia fu spezzettata in sette Stati. In particolare, scomparvero le Repubbliche di Venezia, Genova e Lucca. Il Regno di Sardegna fu restituito a Vittorio Emanuele I di Savoia che provvide ad annettersi pure la Liguria e Nizza. Il Regno Lombardo-Veneto venne annesso all’ Austria. Lo Stato Pontificio venne restituito a Pio VII e i regni di Napoli-Sicilia passarono a Ferdinando I di Borbone che divenne re delle Due Sicilie legatosi, poi, all’ Austria da un trattato di alleanza militare che di lì a poco, nel ’21, si impose alla ribalta durante i moti che scoppiarono a Napoli e dintorni in quel regno. S. Marino rimase, invece, repubblica indipendente, repubblica che non era stata toccata dagli eventi napoleonici né da quelli successivi che intervennero nella Penisola. L’Italia fu spezzettata in sette Stati. In particolare, scomparvero le Repubbliche di Venezia, Genova e Lucca. Il Regno di Sardegna fu restituito a Vittorio Emanuele I di Savoia che provvide ad annettersi pure la Liguria e Nizza. Il Regno Lombardo-Veneto venne annesso all’ Austria. Lo Stato Pontificio venne restituito a Pio VII e i regni di Napoli-Sicilia passarono a Ferdinando I di Borbone che divenne re delle Due Sicilie legatosi, poi, all’ Austria da un trattato di alleanza militare che di lì a poco, nel ’21, si impose alla ribalta durante i moti che scoppiarono a Napoli e dintorni in quel regno. S. Marino rimase, invece, repubblica indipendente, repubblica che non era stata toccata dagli eventi napoleonici né da quelli successivi che intervennero nella Penisola.

L’Austria fu messa anche a capo della Confederazione Germanica costituitasi sulle rovine dei 360 organismi politici che fino al 1806 avevano formato il Sacro Romano Impero. Essa, poi, (oltre i possedimenti italiani appena visti), ebbe compensi in Dalmazia, nelle regioni polacche della Galizia e Bucovina, quindi, la Boemia, l’Ungheria e la Croazia dando vita a quell’Impero Austro-Ungarico che sopravvisse sino al suo dissolvimento avvenuto con la sconfitta nella Guerra del ‘ 1914-18 del secolo successivo.

Il Congresso di Vienna non si occupò soltanto di questioni territoriali ma anche di problemi politici generali che sino allora non avevano trovato soluzione: l’atto più conosciuto fu quello che dichiarò l’abolizione della tratta degli schiavi approvata da tutti gli stati l’8 febbraio 1815 che, però, non ebbe immediati effetti pratici perché difficoltà furono sollevate da alcuni stati, primi fra tutti, la Spagna e il Portogallo. Va detto che l’abolizione della “tratta dei negri” eliminò il commercio di schiavi ma non la schiavitù. Ancora una volta veniva, così, dimenticato un grande insegnamento nonostante che la Rivoluzione Francese l’ avesse già fatto proprio con la dichiarazione del 1794.

Riportandoci, ora, nuovamente alla questione del “balance of power” di cui si è fatto prima cenno, si può dire che da esso trova genesi il Concerto Europeo inteso come metodo diplomatico utilizzato per mantenere l’equilibrio durato nel Vecchio Continente dal 1815 al 1914, inteso sovente anche come istituzione giuridica. Esso è stato considerato come uno dei mezzi di garanzia della pace e di limitazione dei conflitti dell’800. La pace si mantenne, a prescindere la Rivoluzione Industriale, le Rivoluzioni del ’48 e la nascita o rinascita degli stati unitari, sia in Italia che in Germania o la guerra tra Prussia e Francia conclusasi con la sconfitta di quest’ultima nella battaglia di Sedan, nel 1870.

Metternich, fautore dell’equilibrio europeo, supportato da Castlereagh, non intendeva soffocare la perdente Francia e ciò al fine di garantire in Europa una pace duratura. Nelle sue Mémoires, fu il primo ad usare il termine “concerto” per intendere l’accordo fra le grandi potenze. Castlereagh usò, invece, il termine Commonwealth of Europe. Ma fu la parola “concerto” quella maggiormente usata nel linguaggio diplomatico. Il concerto segnò sostanzialmente, salvo qualche eccezione, la fine del sistema dei congressi e fu così che le grandi potenze europee presero a condividere regole e termini nelle loro reciproche relazioni non abbandonando la consuetudine, già instauratasi, di volersi accordare sui mutamenti territoriali che potessero sconvolgerlo.

Siffatto modus operandi si andò rapidamente a manifestarsi nelle conferenze che trovano il loro sigillo formale nei trattati multilaterali che ne facevano da corollario. La Santa Alleanza, nata al primo atto di questo concerto europeo, non fu, però, effettivo strumento dei rapporti internazionali come ebbe a dire lo stesso Metternich che, nelle sue Mémoires ,ebbe a definirla “una manifestazione morale”, uscita da una miscellanea di idee politiche e religiose, anzi meglio, un movimento vacuo e sonoro, per dirla tutta con le sue parole. E’, comunque, di tutta evidenza che Metternich abbia scritto le sue memorie in età avanzata quando, probabilmente fiaccato dalle accuse di politica reazionaria, cercò di alleggerire il senso e il ruolo svolto dall’Austria e di scaricarlo sullo zar Alessandro I che, forte assertore del principio teocratico e folgorato , pertanto, dalle sue visioni mistiche ispirate dal “credo nell’eterna religione di Dio Salvatore” (5), era convinto di essere stato chiamato dall’ Onnipotente a compiere la missione di salvare il Mondo. Siffatto modus operandi si andò rapidamente a manifestarsi nelle conferenze che trovano il loro sigillo formale nei trattati multilaterali che ne facevano da corollario. La Santa Alleanza, nata al primo atto di questo concerto europeo, non fu, però, effettivo strumento dei rapporti internazionali come ebbe a dire lo stesso Metternich che, nelle sue Mémoires ,ebbe a definirla “una manifestazione morale”, uscita da una miscellanea di idee politiche e religiose, anzi meglio, un movimento vacuo e sonoro, per dirla tutta con le sue parole. E’, comunque, di tutta evidenza che Metternich abbia scritto le sue memorie in età avanzata quando, probabilmente fiaccato dalle accuse di politica reazionaria, cercò di alleggerire il senso e il ruolo svolto dall’Austria e di scaricarlo sullo zar Alessandro I che, forte assertore del principio teocratico e folgorato , pertanto, dalle sue visioni mistiche ispirate dal “credo nell’eterna religione di Dio Salvatore” (5), era convinto di essere stato chiamato dall’ Onnipotente a compiere la missione di salvare il Mondo.

Da ultimo non si può concludere questo contributo senza evidenziare come il Congresso di Vienna e il Concerto d’Europa ( con la Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza al servizio della Restaurazione), abbiano consentito per molto tempo lo smantellamento dell’ opera e dell’eredità di Napoleone che avevano superato anche le stesse sue imprese militari. Il Corso, all’epoca della sua gloria, riuscì a spazzare dalla Francia e dai paesi conquistati, il retaggio del Medioevo abolendo i diritti feudali, limitando drasticamente il potere della Chiesa, creando un’amministrazione forte ed efficiente, sviluppando l’economia e le opere pubbliche ed emanando un Codice che costituì la base dell’organizzazione giuridica moderna. Ma, soprattutto, Napoleone promosse, applicandoli concretamente sino dove era andata ad estendersi la sua temporanea potenza, quei principi di libertà e di eguaglianza che si erano venuti ad affermare con la rivoluzione francese. Lo fece in modo a volte contraddittorio, ma riuscì, comunque, a farlo.

Il Congresso di Vienna e il Concerto d’Europa fecero, in ultima analisi , fare un passo indietro ai popoli del Vecchio Continente nonostante ad Ovest, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, nei neonati Stati Uniti d’America, era da tempo partita la prima scintilla che, con la promulgazione della prima Costituzione democratica del mondo, aveva segnato l’arrivo di tempi veramente nuovi i cui rivoluzionari principi libertari avrebbero di lì a poco decisamente influenzato quel grande evento storico che andò in scena a Parigi il 14 luglio 1789.

Note bibliografiche:

- K. von Metternich, Mémoires, pp 163-170

- id

- H. Nicolson, Il Congresso di Vienna, pag. 42

- H. Kissinger, Diplomazia della Restaurazione, Milano, pag 124

- Patto della Santa Alleanza, art 2 e in Diritto religioni, Pellegrini Editore, pag 343

- Id, pag 343

|