|

La spiccata propensione verso il futuro che aveva caratterizzato l’inizio del secolo, subì un drastico arresto nel 1914, quando in Europa scoppiò la prima Guerra Mondiale. Il potere imperiale tedesco si schierò a difesa di quello austroungarico, nell’intento di diventare la prima potenza europea, non solo a livello industriale, ma anche politico e militare. Nonostante le responsabilità del conflitto fossero molteplici e da suddividere tra i vari paesi europei, l’aver dato il via alla guerra e la successiva sconfitta (1918), non solo evidenziarono l’aspetto più negativo del nazionalismo tedesco, che esasperò le contraddizioni sociali insite nel popolo portandolo ad una feroce violenza, ma misero la Germania in una posizione di debolezza durante le trattative di pace a Versailles (1919). Le condizioni della resa imposte dai vincitori furono durissime e insinuarono nel popolo tedesco quella volontà di rivincita che sarà decisiva per il successo politico di Hitler. La spiccata propensione verso il futuro che aveva caratterizzato l’inizio del secolo, subì un drastico arresto nel 1914, quando in Europa scoppiò la prima Guerra Mondiale. Il potere imperiale tedesco si schierò a difesa di quello austroungarico, nell’intento di diventare la prima potenza europea, non solo a livello industriale, ma anche politico e militare. Nonostante le responsabilità del conflitto fossero molteplici e da suddividere tra i vari paesi europei, l’aver dato il via alla guerra e la successiva sconfitta (1918), non solo evidenziarono l’aspetto più negativo del nazionalismo tedesco, che esasperò le contraddizioni sociali insite nel popolo portandolo ad una feroce violenza, ma misero la Germania in una posizione di debolezza durante le trattative di pace a Versailles (1919). Le condizioni della resa imposte dai vincitori furono durissime e insinuarono nel popolo tedesco quella volontà di rivincita che sarà decisiva per il successo politico di Hitler.

In questo clima esasperato ed agitato, l’Espressionismo sorse come una sorta di antidoto alla depressione e allo sconforto generale. Questa corrente artistica era nata nel 1905, in seno al Modernismo, ma dopo la guerra, superando l’internazionalismo così com’era stato concepito dai modernisti prima del conflitto, l’Espressionismo voleva dar vita ad un’arte storicamente europea, basata sulla dialettica contrapposizione fra tradizioni nazionali.

Negli stessi anni, la discussione in merito a quale dovesse essere il destino economico e politico della Germania e del suo poderoso apparato industriale, spaccò in due la popolazione: da una parte le f orze democratiche, che volevano un’economia di pace e di cooperazione internazionale, dall’altra le forze reazionarie che invocavano la rivincita mediante la preparazione di un nuovo sforzo bellico. Agli architetti fu affidato l’arduo compito di ricostruire la società in sfacelo; essi, consapevoli di rappresentare lo spirito costruttivo della nuova Germania democratica, decisero di seguire l’esempio dell’avanguardia artistica russa, associando ai concetti sociali rivoluzionari il processo di rinnovamento artistico. A tal fine fu istituito l’Arbeitsrat für Kunst (Consiglio di lavoro per l’arte) e si formò il Novembergruppe. Anima di questo gruppo fu Bruno Taut (1880-1938), il cui esempio fu presto seguito da tutti gli architetti “moderni”, come Poelzig, Behrens e il giovane Mendelshon (1887-1953). Il Gruppo di Novembre voleva incoraggiare un nuovo tipo di urbanistica che, non essendo più basata sul profitto degli speculatori, doveva rispondere alle esigenze di vita e di lavoro del popolo. orze democratiche, che volevano un’economia di pace e di cooperazione internazionale, dall’altra le forze reazionarie che invocavano la rivincita mediante la preparazione di un nuovo sforzo bellico. Agli architetti fu affidato l’arduo compito di ricostruire la società in sfacelo; essi, consapevoli di rappresentare lo spirito costruttivo della nuova Germania democratica, decisero di seguire l’esempio dell’avanguardia artistica russa, associando ai concetti sociali rivoluzionari il processo di rinnovamento artistico. A tal fine fu istituito l’Arbeitsrat für Kunst (Consiglio di lavoro per l’arte) e si formò il Novembergruppe. Anima di questo gruppo fu Bruno Taut (1880-1938), il cui esempio fu presto seguito da tutti gli architetti “moderni”, come Poelzig, Behrens e il giovane Mendelshon (1887-1953). Il Gruppo di Novembre voleva incoraggiare un nuovo tipo di urbanistica che, non essendo più basata sul profitto degli speculatori, doveva rispondere alle esigenze di vita e di lavoro del popolo.

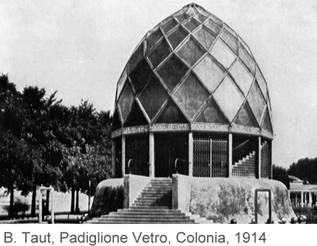

L’opera di Taut fu influenzata dal libro “Architettura di vetro” di Paul Scheerbart, nel quale lo scrittore tedesco sosteneva che questo materiale doveva essere preferito dagli architetti nella progettazione degli edifici poiché, oltre a mettere in comunicazione l’interno dell’edificio con l’esterno grazie alla sua trasparenza, in tempo di guerra era un materiale facilmente sostituibile. Taut trasse ispirazione da queste idee nella progettazione del famoso padiglione di vetro per la mostra del Werbund a Colonia (1914).

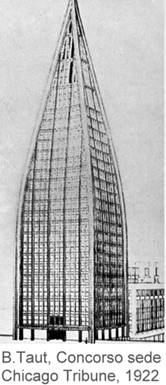

In seguito i suoi progetti assunsero carattere sempre più utopico, come ad esempio gli schizzi dell’Alpin Architektur nel 1917-19 e de “La grande Chiesa” nel 1920, o il progetto per la Tribune Tower Competition di Chicago nel 1922, la cui forma ricorda un’enorme antenna radio, simbolo della diffusione delle idee e delle informazioni.

Walter Gropius (1883-1968) raggiunse il successo nel 1912, con la realizzazione della fabbrica di forme per scarpe “Fagus” ad Alfeld, presso Hannover. Questo stabilimento fu il primo edificio costruito con la tecnica del “curtain wall”, vale a dire con le pareti interamente realizzate in vetro. In realtà egli aveva ridotto gli elementi portanti a sottili aste d’acciaio, dando l’impressione della totale trasparenza dell’edificio e anticipando di quasi dieci anni il linguaggio architettonico del padiglione di vetro di Taut. La fabbrica Fagus fruttò al giovane Gropius i primi grandi riconoscimenti in campo architettonico tanto che, due anni dopo, fu assegnato al brillante architetto il compito di realizzare, in collaborazione con Hannes Meyer (1889-1964), il palazzo sede degli uffici amministrativi alla mostra del Werkbund nel 1914. che, due anni dopo, fu assegnato al brillante architetto il compito di realizzare, in collaborazione con Hannes Meyer (1889-1964), il palazzo sede degli uffici amministrativi alla mostra del Werkbund nel 1914.

H. Poelzig, indiscutibilmente espressionista già nella celebre Torre di Posen del 1910, non seguì mai uno schema logico e simmetrico, ma si diede interamente all’interpretazione personale del carattere degli edifici, le cui forme antropomorfe suggerivano costantemente l’idea del movimento. I complessi industriali di Luban del 1910-12 e l’edificio amministrativo di Hannover del 1923 rappresentano magistralmente l’indole espressionista del suo stile.

Il senso del movimento, che vibrava nelle immagini prodotte dall’avanguardia futurista pochi anni prima, pervade anche l’ambiente principale del ristorante Scala di Berlino, progettato da Walter Würzbach e Rudolf Belling (1886-1972) nel 1920: l’elemento centrale del soffitto, propagandosi nella sala quasi come un’onda sonora, invitava al ballo la clientela del ristorante.

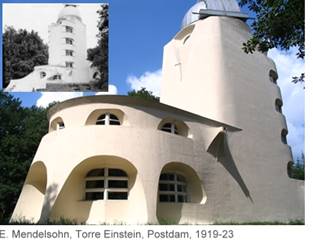

La Torre di Einstein, progettata da Mendelshon nel 1919 e terminata nel ’23, può essere considerata l’edificio chiave dell’architettura espressionista. Sorta nel parco dell’Istituto astrofisico di Postdam, doveva servire come osservatorio astronomico e centro di ricerche scientifiche tese a dimostrare, per via sperimentale, la Teoria della relatività di Einstein. L’architetto decise che la funzione specifica dell’edificio doveva essere immediatamente intuibile, anche all’occhio meno esperto: così modellò il blocco murario esattamente come uno scultore modella sul gesto dellafigura le masse plastiche della statua, realizzando un’opera che diventò il simbolo dell’architettura espressionista in t utto il mondo. utto il mondo.

Gli ideali del Gruppo di Novembre, tanto nobili quanto utopici, possono apparire un po’ anacronistici. Infatti “la Germania del dopoguerra aveva bisogno di ben altro che di fantasie architettoniche, …, di improbabili città alpine, di immaginari teatri di massa…” (G. C. Argan).

Effettivamente il Novembergruppe ebbe vita breve e presto gli elementi più carismatici del gruppo, come Gropius e lo stesso Taut, si misero alla guida del Razionalismo architettonico tedesco. L’esperienza espressionista ebbe comunque un’importanza notevole, poiché contrappose all’architettura tradizionale, che si limitava ad interpretare il luogo e la realtà sociale che la circondavano, il concetto di un’architettura che modifica la realtà a beneficio dell’utente, creando un a mbiente veramente moderno e funzionale. mbiente veramente moderno e funzionale.

Il progetto di Gropius fu di creare una scuola democratica nella quale si realizzasse la convergenza di tutte le arti sotto la guida della Grande Architettura, intesa più come scienza urbanistica che architettura del singolo edificio. Così nel 1919 unificò la “Scuola di arti e mestieri” (diretta da Van De Velde fino alla chiusura nel 1915) e “l’Accademia di Belle Arti” sotto la generale denominazione di “Staatliches Bauhaus in Waimar”. La scuola del Bauhaus fu democratica poiché Gropius, aiutato da tutti gli artisti più moderni del tempo che convocò come insegnanti, ideò un modello pedagogico liberale, ispirato agli ideali della nascente socialdemocrazia. Alla base dell’insegnamento c’era la collaborazione tra studenti e insegnanti e la ricerca di una comune concezione artistica, il cui fine doveva essere l’opera d’arte unitaria.

Per questi motivi l’ultimo direttore del Bauhaus, Mies Van der Rohe, fu costretto a chiudere i battenti della scuola non appena Hitler, alla testa del partito nazista, assunse il controllo del Reichstag.

|