|

La vicenda del popolo ebraico è una storia di immense sofferenze. La vicenda del popolo ebraico è una storia di immense sofferenze.

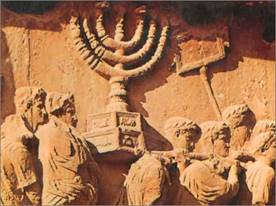

Dalla fine del regno di Giuda alle deportazioni Assiro-Babilonesi del V secolo a.C. e poi dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme del 131 d.C. fino alla diaspora e all’Olocausto, gli ebrei hanno conosciuto un percorso storico di dolore e umiliazioni.

Forse nessuno, come questo piccolo popolo le cui origini affondano nella storia, ha mai vissuto periodi di persecuzione tanto lunghi e atroci.

L’antiebraismo ha origini antiche essendosi concretizzato già con la diffusione del cristianesimo anche se, all’inizio, rimane confinato a questione unicamente ecclesiale. Con la liberalizzazione costantiniana dei culti religiosi del 312, si apre una corsia preferenziale per il cristianesimo che Teodosio il Grande, nel 380, trasformerà in religione di stato. Come conseguenza l’eresia del paganesimo sarà dichiarata delitto contro lo Stato e nel 402 anche l’ebraismo, in virtù del codex Theodosianus, viene giudicato eresia e di fatto bandito dal sacro romano impero nel quale erano legittimati solo i sacramenti della Chiesa imperiale; Chiesa che dimenticò presto che gli stessi cristiani fino a poco tempo prima erano stati perseguitati.

In questa occasione sono varate le prime misure repressive come il divieto di ricoprire cariche pubbliche, di contrarre matrimoni misti nonché la proibizione di costruire sinagoghe e fare proselitismo. E, mentre teologi come Agostino confidano sempre in una conversione, altri, come Ambrogio di Milano, sostengono con forza il divieto alla costruzione di sinagoghe definendole luoghi di sobillatori. Si sta diffondendo la convinzione che la colpa della morte di Gesù sulla croce sia da addebitarsi agli ebrei, ne consegue che la loro dispersione, il loro ripudio da parte del mondo, viene considerato la giusta punizione di Dio ad un popolo maledetto: Dio è stato ucciso, il re di Israele è stato eliminato dalla stessa giustizia di Israele.

Ancora più difficile è la situazione degli ebrei di Alessandria, grande città della diaspora, dove vengono cacciati dalla folla sobillata dallo stesso vescovo Cirillo. Più tardi il Corpus iuris civilis contro le eresie dell’ortodossissimo imperatore Giustiniano (527-565) inasprirà nell’impero d’oriente ancor di più le misure antiebraiche di Teodosio II e tale codice rimarrà come riferimento per Stato e Chiesa nella legislazione medioevale sugli ebrei.

Nel frattempo in occidente, ancora per qualche secolo, l’attenzione rimane invece concentrata sulle grandi migrazioni dei popoli germanici e sull’espansione musulmana in Spagna.

Terra, quest’ultima, dove con la conquista musulmana si apre per gli ebrei la possibilità di un’esistenza quasi normale e, benché non godessero di una totale parità di diritti - erano infatti oberati da tributi speciali e dovevano rendersi riconoscibili vestendo abiti particolari - raccolgono i massimi successi nelle scienze e nella filosofia così come era accaduto a Babilonia, in Egitto e in Siria, dopo che si erano allentate le catene dell’oppressione.

Nei paesi islamizzati hanno la possibilità di confrontarsi con l’istanza teologica dell’Islam ma non così accade con i cristiani che impongono da subito la pretesa della rivelazione impedendo un qualsiasi dibattito culturale e filosofico tra le due religioni. Nei paesi islamizzati hanno la possibilità di confrontarsi con l’istanza teologica dell’Islam ma non così accade con i cristiani che impongono da subito la pretesa della rivelazione impedendo un qualsiasi dibattito culturale e filosofico tra le due religioni.

Nell’800 con Carlo Magno, imperatore del sacro romano impero, prenderà forma un nuovo paradigma all’interno del cristianesimo e precisamente si passerà dal modello ellenistico della chiesa antica al modello cattolico-romano della chiesa medioevale.

Ma il radicale mutamento che dà l’avvio alla paurosa svolta nell’atteggiamento della Chiesa nei confronti dell’ebraismo sono le crociate. Nell’Europa dell’inizio del XI secolo già circolavano voci che gli ebrei avessero avvisato il sultano d’Egitto Al-Akim dell’intenzione dei cristiani di conquistare Gerusalemme. A scongiurare ciò gli avrebbero suggerito di distruggere il Santo Sepolcro. Ma in realtà questo era già stato fatto ed inoltre egli da tempo praticava una politica di persecuzione nei confronti sia degli ebrei che dei cristiani.

Insieme alle crociate, l’inasprirsi della lotta contro l’eresia degli Albigesi nella Francia del sud ebbe conseguenze catastrofiche per gran parte degli ebrei in Europa. Essi venivano messi sullo stesso piano dei musulmani e probabilmente il virulento antislamismo è stata una delle cause dell’esplosione dell’antiebraismo nel medioevo centrale. Già nel 1096, durante la prima crociata, si erano registrati i primi tumulti antiebraici causati da semplice avidità e in Palestina, nel 1099, i cavalieri cristiani, bramosi di bottino e aizzati dai predicatori, avevano fatto strage di intere comunità.

Emblematico il fatto che, in caso di partecipazione alla seconda crociata, oltre alla remissione dei peccati, fu assicurata l’estinzione dei debiti nei confronti dei creditori ebrei.

Già Gregorio VII, primo papa assolutista, che aveva messo fine ai matrimoni del clero, aveva vietato, con una speciale bolla, le cariche pubbliche agli ebrei.

Ma l’acme dell’antiebraismo si tocca con papa Innocenzo III, contemporaneo di Francesco d’Assisi, certo d’animo diametralmente opposto. Nel 1215, con il più grande concilio del medioevo, il Lateranense IV, muta radicalmente, sia dal punto di vista giuridico che teologico, la situazione degli ebrei che vengono dichiarati infedeli e proclamati schiavi del peccato o, per meglio dire, schiavi, da ora, dei principi cristiani. Devono portare abiti che li discriminino, hanno il divieto di uscire di casa nella Settimana Santa, viene loro imposto un tributo a favore del clero locale ed infine ne è reiterata l’esclusione da qualsiasi carica pubblica. Per quanto assurdo possa sembrare, gli esecutori della nuova politica antiebraica saranno proprio i nuovi ordini mendicanti di Domenico e di Francesco d’Assisi.

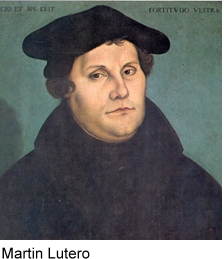

Questo acceso antiebraismo aveva profonde radici psicologiche, teologiche e, certamente non da ultimo, economiche. Nel corso dei secoli la Chiesa aveva instillato nella mente del cristiano un sentimento di legittimazione al ripudio dell’ebreo che, nel tempo, si era trasformato in disprezzo. Causa era stata anche la sacralità con la quale la Chiesa aveva ascritto la colpa della crocifissione di Gesù al popolo ebraico e, non ultimo, quell’ostinato rifiuto a convertirsi, rifiuto che qualche secolo più tardi indurrà Martin Lutero a scrivere l’infausto libro Degli ebrei e delle loro menzogne nel quale l’ebreo è posto tra le creature del demonio.

Anche l’arte subisce questa evoluzione discriminatoria e persecutoria: si pensi ai portali delle cattedrali gotiche dove viene spesso rappresentata una figura femminile con gli occhi bendati, presso una colonna spezzata o con le tavole della legge ai piedi, che impersona la sinagoga, l’ostinato, cieco, sconfitto, ripudiato ebraismo. Ad esso è sempre contrapposta la figura trionfale dell’Ecclesia Christi. E più tardi, a partire dal XIII secolo, farà la sua comparsa addirittura la scrofa ebraica, denigrazione iconografica degli ebrei da parte della Chiesa.

Con la spinta di tali realtà di sofferenza, prendono così l’avvio secoli di flussi migratori a partenza dalle città del Reno e del Danubio verso la Polonia e l’Ucraina fino alla Russia.

Anche se nel Sacro Romano Impero gli ebrei erano ritenuti schiavi della camera imperiale e dei signori territoriali, il che naturalmente significava un adeguato sfruttamento tributario, in Germania in quel tempo la vita era comunque ancora relativamente sopportabile.

Molto peggiore era invece la situazione negli altri stati cristiani dell’Europa con governo centralistico, dai quali gli ebrei venivano cacciati appena non c’era più bisogno di loro dal punto di vista economico. In Francia, per esempio, si era giunti alle tasse speciali, alla confisca dei beni già allora con la seguente causale: come soluzione finale al problema ebraico.

Tra il 1348 il 1350, durante la grande epidemia di peste, si giunse alla più grave persecuzione degli ebrei di tutto il medioevo allorché in Alsazia, Renania, Turingia, Baviera e Austria ne vennero sterminate centinaia di migliaia dal fanatismo religioso. All’origine di tanta spietata violenza null’altro che una diceria. Dal sud della Francia si era improvvisamente diffusa la voce secondo la quale gli ebrei sarebbero stati i responsabili dell’epidemia avendo loro stessi avvelenato i pozzi. Le conseguenze furono fatali! Circa trecento comunità israelite d’Europa vennero spazzate via dalla furia omicida di folle incontenibili: un bagno di sangue che si aggiunse tragicamente alle milioni di vittime della terribile infezione. Cominciò, come si diceva, un’ondata di espulsioni, nel 1390 dalla Francia, disposizione cancellata successivamente solo con Napoleone, cento anni prima dall’Inghilterra, ed infine, tra il XV e XVI secolo, dalla Spagna, Portogallo, Provenza e dal Sacro Romano Impero.

Risentimenti religiosi, sociali ed economici si collegavano ovunque con una fatale forma di antiebraismo che non aveva bisogno delle motivazioni razziste del successivo antisemitismo per generare migliaia di vittime. In Spagna, con la reconquista del XV secolo e la successiva unificazione dei regni di Castiglia e Aragona, la situazione era peggiorata. Fu istituita l’Inquisizione e affidata ai domenicani con l’obiettivo, nel segno di una salvezza, una chiesa, di convertire gli ebrei se necessario con la forza. Questo portò conseguenze disastrose. Nel 1481 nella sola Siviglia vennero bruciati circa 400 ebrei, 2000 nell’Arcivescovado di Cadice e oltre 12.000 nell’intera Spagna. Dopo la conquista di Granada, ultimo regno musulmano della penisola, su iniziativa del famigerato grande inquisitore Toquemada, confessore della regina Isabella, gli ebrei vennero posti tutti davanti all’alternativa del battesimo o dell’esilio. Così, circa 100.000 persone emigrarono; ma furono molti di più coloro che si fecero battezzare, restando però segretamente legati alla loro religione. Questi furono detti marrani, dallo spagnolo marranos che significa porci. Osservava un francescano: in Spagna è meno turpe essere un bestemmiatore, un ladro, un vagabondo, un adultero, un sacrilego o essere infetto da qualche altro vizio che discendere dal ceppo degli ebrei convertiti… Per questa umanissima impresa Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona ricevettero dal papa Alessandro VI, alias Rodrigo Borja, il titolo di Reyes Católicos.

Qualche anno più tardi, nel 1497, furono espulsi anche dal Portogallo e nel 1501 dalla Provenza.

Beneficiari culturali ed anche economici degli ebrei ispanici furono l’impero Ottomano e, fino all’introduzione dell’Inquisizione, anche l’Italia e l’Olanda. Ma la Spagna cristiana rimase, nella memoria degli ebrei, come l’immagine tetra e fosca contrapposta alla Spagna moresca. Beneficiari culturali ed anche economici degli ebrei ispanici furono l’impero Ottomano e, fino all’introduzione dell’Inquisizione, anche l’Italia e l’Olanda. Ma la Spagna cristiana rimase, nella memoria degli ebrei, come l’immagine tetra e fosca contrapposta alla Spagna moresca.

Spogliati dei loro beni, frutto del lavoro di anni, si trovarono a girovagare per l’Europa dovendo ricominciare tutto d’accapo. Non potevano svolgere lavori da cristiano. Le corporazioni avevano loro precluso le attività artigianali; il sistema feudale impediva l’acquisto di terreni, il commercio con paesi lontani era passato in altre mani. Che cosa avrebbero potuto fare per sopravvivere? Non rimaneva che il commercio ambulante e al minuto. Ipocritamente fu la stessa chiesa medioevale a costringerli a dedicarsi al prestito con interesse, perché soltanto così potevano guadagnarsi da vivere; prestiti indispensabili per i governi ma invisi e odiati dal popolo, la cui pratica la Chiesa stessa vietava ai propri membri.

Così le attività finanziarie diventarono di fatto loro monopolio ed essi, a causa delle pesanti tasse imposte sulle loro attività, erano costretti a praticare interessi che andavano dal 49% a 100%, il che era stato motivo, nel 1290, della loro espulsione dall’Inghilterra. Il giudeo incarna cosi, nel basso medioevo, la figura ostile per eccellenza che, a partire dal XIV secolo, doveva accompagnare le processioni della Passione nei panni dell’usuraio, figlio di Giuda.

Poco mancava che fosse costretto a comprarsi perfino l’aria che respirava: doveva pagare i permessi di andare e venire, di vendere e di acquistare, di pregare in comunità, di sposarsi, di generare figli. Crudele fu il destino che accomunò la stirpe d’Israele all’umile calzolaio che derise Gesù mentre saliva al Calvario portando la croce! Fu dunque quell’uomo a personificare l’ebreo per antonomasia e la diaspora la punizione, in attesa della redenzione, per i suoi peccati?

La questione ebraica era davvero ben lungi dal concludersi civilmente.

Con l’avvento di Lutero, che aveva sempre guardato con occhio benevolo gli ebrei, la comunità israelita ripone su di lui le proprie speranze. Lutero proclama con forza la visione di un nuovo modello riformato della cristianità, un ritorno al Vangelo delle origini ora da lui riscoperto e liberato di tutte le aggiunte romane.

Egli si presenta risolutamente come avvocato degli ebrei. Inizia una nuova epoca anche per loro?

Nel 1523, in una serie di prediche aveva commentato il Pentateuco* e, contemporaneamente, redatto uno scritto intitolato Se Gesù Cristo fosse nato ebreo dove si difende dalle accuse mossegli dai cattolici, secondo cui avrebbe affermato che Gesù è della stirpe di Abramo, negando la verginità di Maria e sostenendo così opinioni ebraiche. Lutero matura la certezza che, dopo l’introduzione della Riforma, gli ebrei non avrebbero più avuto alcuna motivazione a convertirsi al vero, e originariamente ebraico, cristianesimo.

In questa situazione del tutto nuova si aspetta che gli ebrei assumano un atteggiamento positivo nei confronti del riscoperto Gesù Cristo, nato ebreo e generato dalla Vergine. Infondo non avrebbero dovuto far altro che ritornare alla fede dei loro padri, patriarchi e profeti, nella quale è preannunciata chiaramente la messianicità di Gesù: E se anche noi ci gloriamo altamente, siamo tuttavia pagani, mentre gli ebrei sono della stirpe di Cristo…

Lutero si scaglia con forza contro coloro che denigrano gli ebrei chiedendo invece che vengano istruiti in base alla Bibbia e venga migliorata la loro condizione sociale affinché essi trovino motivo per stare insieme a noi.

Forse aveva in mente una riforma anche dell’ebraismo?

Cosa avesse veramente in animo di fare Martin Lutero non sappiamo, certo è che ad un certo punto, sconfortato dalla legittima presa di posizione dell’autorità rabbinica che non aveva alcuna intenzione di cristianizzare il millenario ebraismo, pubblica quel famigerato scritto violentemente antiebraico Sugli ebrei e le loro menzogne, uno scritto polemico e malevolo che doveva avere, alcuni secoli dopo, effetti nefasti su Hitler e i nazisti.

Nella prima parte dell’opera li accusa di superbia per la pretesa di essere il popolo eletto, nella seconda di essere untori e di uccidere bambini, infine nella terza entra nella polemica ebraica contro Maria, da loro definita prostituta.

Quindi nella parte conclusiva, in relazione a queste loro terribili affermazioni, suggerisce alle autorità preposte pratiche antiebraiche. Quindi nella parte conclusiva, in relazione a queste loro terribili affermazioni, suggerisce alle autorità preposte pratiche antiebraiche.

Dunque Lutero, che un quarto di secolo prima era sfuggito al rogo dell’Inquisizione solo grazie alla protezione di un Principe, ora chiede la distruzione delle sinagoghe e l’abbattimento delle case degli ebrei nonché la messa a bando delle Sacre Scritture. Pena la morte chiede che venga vietato l’insegnamento e la professione del culto, sospesi i salvacondotti, confiscati denaro e gioielli, imposti i lavori forzati e, come se non bastasse, che ne venga decretata l’espulsione dai paesi cristiani e il ritorno in Palestina: atteniamoci alla comune saggezza delle altre nazioni, come la Francia, la Spagna ecc… riprendiamoci quanto ci hanno tolto con l’usura e cacciamoli per sempre dal nostro paese.

Fortunatamente già allora le richieste di Lutero apparvero esagerate e, nel 1595, fu chiesto all’Imperatore Rodolfo II il sequestro del libro come scritto spudorato e infamante.

Pur tuttavia Lutero non è proprio quell’antisemita nazionalistico razzista che avrebbe definito gli ebrei socialmente, psicologicamente e addirittura biologicamente inferiori. Malgrado gli effetti che il libro Sugli ebrei e le loro menzogne ha avuto nella storia e che di certo pesano fortemente sulla sua coscienza, questa definizione parrebbe, nei fatti, arbitraria; egli infatti dapprincipio si era dimostrato, come si è detto, tutt’altro che avversario degli ebrei. La causa della sua reazione probabilmente va cercata nella forte frustrazione scaturita dagli insuccessi dei tentativi di convertirli al suo nuovo cristianesimo. Non seppe comprendere che questo popolo restava aggrappato tenacemente alla propria fede avendo consape volezza che soltanto nell’unità religiosa e culturale sarebbe sopravvissuto in un ambiente tanto ostile. Fu per questo, e per altre più celate frizioni politiche di cui forse egli stesso rimase vittima, che il risentimento si cementò con un senso di inadeguatezza e ne scatenò la vendicativa reazione. Lutero, come tanti altri pensatori del suo tempo, non comprendeva il complesso mondo dell’ebraismo, non scorgeva lo spirito che guidava questo popolo nel suo secolare avanzare in un mondo inospitale alla ricerca di una pace impossibile. Tutto ciò alla fine lo trasformò nel tremendo predicatore antiebraico che li definisce mentitori e demoni, proprio come fa con i Turchi e il Papa. volezza che soltanto nell’unità religiosa e culturale sarebbe sopravvissuto in un ambiente tanto ostile. Fu per questo, e per altre più celate frizioni politiche di cui forse egli stesso rimase vittima, che il risentimento si cementò con un senso di inadeguatezza e ne scatenò la vendicativa reazione. Lutero, come tanti altri pensatori del suo tempo, non comprendeva il complesso mondo dell’ebraismo, non scorgeva lo spirito che guidava questo popolo nel suo secolare avanzare in un mondo inospitale alla ricerca di una pace impossibile. Tutto ciò alla fine lo trasformò nel tremendo predicatore antiebraico che li definisce mentitori e demoni, proprio come fa con i Turchi e il Papa.

In Italia, i papi del rinascimento, pragmatici e molto attenti al denaro quali erano, nei confronti degli ebrei avevano mantenuto il ruolo di protettori e, allo stesso tempo, di beneficiari, esattamente come avevano fatto i principi e gli imperatori. Anche il papa di transizione, Paolo III Farnese (1534-1549) perfetto uomo del rinascimento - ebbe quattro figli - colui che nominò i cardinali riformatori, approvò l’ordine dei Gesuiti e convocò il Concilio di Trento, incoraggiò l’insediamento a Roma dei profughi ebrei provenienti dai territori spagnoli e promise loro protezione dall’Inquisizione. Ma poteva la benevolenza e la lungimiranza di un solo uomo cambiare il corso della storia degli ebrei?

Certamente no!

Poi, con la pace di Augusta, con la quale si consolidava per secoli un’intesa tra le varie confessioni secondo il principio cuius regio, eius religio, salì al soglio di Pietro, col nome di Paolo IV, il primo Grande Inquisitore romano, Gian Pietro Carafa. Iniziava così un nuovo periodo di repressione.

Paolo IV (1555-1559), appena due mesi dopo la sua elezione, emanò la bolla antiebraica Cum nimis absurdum e pochi giorni dopo, sull’esempio della “liberale” Venezia, relegherà gli ebrei di Roma in un quartiere malfamato sulle rive del Tevere. Ghetto ora diventa rapidamente la denominazione ufficiale di quartieri speciali rigorosamente delimitati. Una sorta di espulsione dalla società e di costrizione all’interno di una prigione. Paolo IV (1555-1559), appena due mesi dopo la sua elezione, emanò la bolla antiebraica Cum nimis absurdum e pochi giorni dopo, sull’esempio della “liberale” Venezia, relegherà gli ebrei di Roma in un quartiere malfamato sulle rive del Tevere. Ghetto ora diventa rapidamente la denominazione ufficiale di quartieri speciali rigorosamente delimitati. Una sorta di espulsione dalla società e di costrizione all’interno di una prigione.

Sempre Paolo IV manderà al rogo ventiquattro marrani fuggiti dal Portogallo, accusati di essere dei simulatori e quindi traditori della cristianità.

Antonio Ghislieri, già grande inquisitore sotto Paolo IV, poi papa col nome di Pio V, sottoscrittore nel 1569 della scomunica di Elisabetta I d’Inghilterra, si metterà in luce anch’egli per la bolla antiebraica Hebreorum gens sola che in pratica decretava l’espulsione dallo Stato della Chiesa di comunità ebraiche antichissime, accordando insediamenti solo nella città di Roma ed Ancona.

Gregorio XIII nel 1578, con una bolla antiebraica Antiqua Judaeorum probitas e altri decreti, amplia notevolmente i diritti dell’Inquisizione nei confronti degli ebrei. Nel cattolicesimo controriformista non si dà luogo ad alcuna discussione teologica sul’ebraismo, le relazioni con le comunità sono regolate da leggi speciali mentre la questione spirituale-religiosa è di pertinenza dell’Inquisizione.

La Chiesa inizierà così a fare pressioni sugli stati cattolici europei affinchè si adeguino all’ormai istituzionalizzata ideologia antiebraica rinchiudendo le comunità nei ghetti.

La pratica della ghettizzazione si diffonde dunque in quasi tutta l’Europa e solo con Napoleone alcune leggi antiebraiche, soprattutto quelle che ne limitavano le libertà, saranno abolite.

Nel 1654 ventiquattro ebrei partiranno per il Brasile ma, trovando istituita l’Inquisizione anche lì, proseguiranno per Nuova Amsterdam, la futura New York dove fonderanno la prima sinagoga americana i cui atti, in lingua portoghese, si conservano tuttora.

Dopo la Riforma e la Controriforma, con le indescrivibili devastazioni delle guerre religiose, la fine della guerra dei trent’anni e la pace di Westfalia del 1648, si conclude definitivamente l’epoca del confessionalismo, mutano gli equilibri globali e si forma il moderno sistema eurocentrico che dominerà per circa tre secoli. Dopo la dichiarazione dei diritti di Guglielmo III in Inghilterra a favore dei protestanti non conformisti, ovunque si era ormai stanchi delle dispute teologiche e si desiderava maggior tolleranza per le diverse religioni.

Quando furono gettate le basi della moderna economia coloniale saranno proprio gli ebrei, che fino dai tempi di Colombo si erano attivati quasi ovunque, e, per ironia della sorte, proprio i Sefarditi scacciati dalla penisola iberica, a contribuire in maniera sostanziale e, in qualche caso, decisiva a consolidare ad Amsterdam, nel secolo XVII, la supremazia olandese nel commercio mondiale, contro cattolici spagnoli e portoghesi.

Nello sviluppo economico europeo, fondato sulla circolazione dei capitali, gli ebrei rappresenteranno ben presto un importante fattore economico: calcolando in maniera freddamente razionale e insieme pensando in maniera globale, essi già da tempo impiegavano i loro capitali nello spirito del mercato e, aperti alle innovazioni, facevano ricorso a mezzi di pagamento e a possibilità di finanziamento quasi rivoluzionari per quel tempo. Nel XVII secolo sia a Londra che ad Amsterdam avranno un ruolo di primissimo piano nella nascita dei titoli della borsa valori e nella loro commercializzazione.

Dunque l’età moderna inizia sotto segni favorevoli con una nuova fede nella ragione umana che, in opposizione a tutte le autorità religiose, diventa arbitro supremo della verità.

La moderna filosofia che parte dal soggetto umano, fondata da Cartesio, Spinoza, Leibniz e dagli empiristi inglesi Hobbes e Hume, trova la sua grande sintesi in Immanuel Kant. Inizia così, a metà del XVII secolo, un nuovo modello epocale che giunge alla sua maturità nel XVIII con la rivoluzione filosofico-scientifica e presto anche quella tecnologica; poi, verso la fine del siècle des lumières, con le rivoluzioni americana e francese.

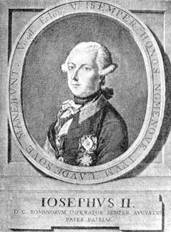

Il primo vero passo verso l’emancipazione degli ebrei lo fece Giuseppe II d’Austria nel 1781 con un editto che dava loro uguale dignità civile e umana. In concreto l’imperatore stesso decretava nel suo regno la loro emancipazione giuridico-statale, compresa la modifica del nome affinché assumesse un suono tedesco, con l’obiettivo di rendere tutti gli ebrei utili cittadini dello stato. Ma questa conquista civile non aprì il dialogo tra la Chiesa e l’ebraismo: in Germania la grande rivoluzione culturale ebbe luogo ma soltanto nel regno delle idee, nella filosofia, nella poesia e nella musica, non nella politica. Il primo vero passo verso l’emancipazione degli ebrei lo fece Giuseppe II d’Austria nel 1781 con un editto che dava loro uguale dignità civile e umana. In concreto l’imperatore stesso decretava nel suo regno la loro emancipazione giuridico-statale, compresa la modifica del nome affinché assumesse un suono tedesco, con l’obiettivo di rendere tutti gli ebrei utili cittadini dello stato. Ma questa conquista civile non aprì il dialogo tra la Chiesa e l’ebraismo: in Germania la grande rivoluzione culturale ebbe luogo ma soltanto nel regno delle idee, nella filosofia, nella poesia e nella musica, non nella politica.

Come si diceva, la rivoluzione francese portò alla proclamazione formale dei diritti dell’uomo e quindi anche di quelli degli ebrei. Naturalmente il diritto di cittadinanza era riferito all’individuo e non alla religione, in conformità al concetto di individualismo e liberalismo moderno. Neppure Napoleone, che ereditò la rivoluzione, si interessò nella sua politica alla comunità ebraica perché riteneva la religione una questione esclusivamente privata. Piuttosto era interessato all’educazione degli ebrei come leali cittadini francesi di fede mosaica, all’interno di uno stato laico che, per quanto riguardava la visione del mondo, doveva improntarsi alla neutralità e alla tolleranza nei confronti di tutte le confessioni religiose. Neppure la Germania poteva ignorare i valori delle due grandi rivoluzioni, nonostante lo scetticismo dei ceti dominati nei confronti di queste idee occidentali. In ogni modo gli eserciti francesi, ovunque andassero, imponevano l’emancipazione degli ebrei e la soppressione dell’obbligo di risiedere nel ghetto. Alla caduta di Napoleone, i tentativi di restaurazione dell’era Metternich, dopo il 1815, miravano ad eliminare le conquiste dell’illuminismo e a tralasciare l’emancipazione degli ebrei nel segno della dottrina dello stato cristiano, del mito romantico del popolo e di un patriottismo sempre più pericolosamente nazionalistico. Ma, nella successiva ondata rivoluzionaria del 1848, anche in Germania venne proclamato l’affrancamento degli ebrei.

Tardò invece l’impero zarista il quale, dopo l’annessione della Crimea e della Bessarabia e soprattutto della Polonia, contava quasi i due terzi degli ebrei d’Europa. In effetti era assai difficile, in uno stato in cui dominava una religione nazionale, che avvenisse con facilità l’emancipazione delle comunità ebraiche sparse per l’impero. Anzi, sotto Alessandro III (1845-1894), si fece addirittura ritorno, su sollecitazione dell’alto procuratore cristiano del Santo Sinodo, a dure misure repressive. Lo stesso avvenne in Polonia. Qui gli ebrei dovevano fungere di nuovo da capri espiatori della generale miseria sociale.

A causa di questa diffusa povertà e delle severe condizioni politico-sociali, iniziò un massivo movimento migratorio questa volta dai paesi dell’est verso gli Stati Uniti. Nel 1880 i soli ebrei di lingua tedesca furono 250.000; tra questi non c’erano più soltanto poveri e piccoli commercianti, ma anche, e in misura sempre crescente, benestanti e rabbini formatisi nelle università tedesche, con idee radicali di cambiamento portate dalla Germania in merito a un culto moderno che nella libera America, senza tasse ecclesiastiche e regolamentazioni statali, potevano realizzare addirittura meglio che nel sistema della chiesa statale tedesca.

Con l’insieme dei nuovi sviluppi la società europea si trasforma, dunque, radicalmente e, nell’onda di questi profondi cambiamenti della struttura sociale, politica, culturale ed economica; l’integrazione degli ebrei nella vita civile dei paesi europei sembra aprirsi ad orizzonti più promettenti e mettere la parola fine all’odiosa concezione antiebraica medioevale.

Il XIX secolo germoglia colmo di speranze; i fermenti sociali e politici, che partono dagli strati più bassi della società, fanno emergere grandi problemi morali ed etici. La circolazione delle genti nei nuovi continenti apre a integrazioni impensabili solo cinquant’anni prima. Nuove vie e rivoluzionarie riformulazioni politico-sociali gettano le premesse per un mondo nuovo. Ma tutto questo trambusto, che al suo esordio sembrava voler sovvertire l’ordine costituito, si ripiega su se stesso come se avesse perduto di colpo la forza dirompente che lo aveva generato e ormeggia nel primo porto sicuro: il nazionalismo.

Un nazionalismo in travolgente ascesa dilaga infatti in tutto il continente europeo come una marea inarrestabile, un patriottismo mai conosciuto che in Germania risuona come una sorta di antico amore per i padri. In Polonia e nella Russia di fine secolo l’ostilità verso gli ebrei prende la forma di vero e proprio razzismo. Perfino l’attentato allo zar Alessandro II viene attribuito a nichilisti ebrei, considerati agitatori della plebaglia. Cominciano i pogrom che negli anni successivi, e perfino all’interno delle sommosse rivoluzionarie del 1917-1921, si ripeteranno a catena.

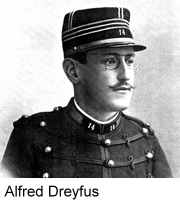

In Francia scoppia l'affaire Dreyfus che doveva distruggere la fiducia nella realizzazione degli ideali illuministici di emancipazione. Ciò che appariva peculiare nella Germania guglielmina, l’aperto antisemitismo, non sembrava dovesse mai fare la sua comparsa nella Francia della terza repubblica. E invece, sotto le ceneri, si nascondeva un fuoco antisemita che allignava anche nei vertici politici ed economici. In Francia scoppia l'affaire Dreyfus che doveva distruggere la fiducia nella realizzazione degli ideali illuministici di emancipazione. Ciò che appariva peculiare nella Germania guglielmina, l’aperto antisemitismo, non sembrava dovesse mai fare la sua comparsa nella Francia della terza repubblica. E invece, sotto le ceneri, si nascondeva un fuoco antisemita che allignava anche nei vertici politici ed economici.

L’ebreo Alfred Dreyfus venne falsamente accusato di alto tradimento a favore della Germania venne, da principio, condannato alla deportazione a vita e, in seguito nel 1889, con evidente violazione del diritto, a 10 anni di reclusione. Era scoppiato un affaire che, non soltanto doveva portare la terza Repubblica alla sua più grave crisi interna, ma insieme rivelare tutta la portata dell’antisemitismo di Francia. L’esercito, la nobiltà, i monarchici, la grande borghesia, la stampa di destra e, naturalmente, il clero si opposero per anni alla riapertura del processo. Soltanto nel 1906, ben sette anni dopo, l’ebreo alsaziano Dreyfus otteneva la piena assoluzione.

Con il neo-nazionalismo europeo viene dunque alla luce un antisemitismo non più di stampo religioso bensì del tutto in linea con lo spirito social-darwinistico del tempo e del suo principio della selezione, razziale e biologica.

Fino al XIX secolo l’aggettivo semita indicava solo un gruppo linguistico comprensivo anche degli arabi. Ma nel 1879 un autore di pamphlet tedesco di nome Wilhem Marr conia e divulga l’aggettivo antisemita: una dicitura, secondo lui, scientifica per dare un nome rispettabile all’odio verso gli ebrei. Nel ventesimo secolo questa miscela di nazionalismo e razzismo sarebbe diventata un composto esplosivo di fanatismo nazionalistico la cui forza dirompente è stata sempre in larga misura sottovalutata.

Dunque, la vecchia questione ebraica non era affatto risolta, ora veniva addirittura definita questione sociale dal nazionalista Heinrich von Treiscke e dai suoi seguaci. E questo ancor di più ora, che gli ebrei avevano raggiunto un crescente ruolo di prestigio nell’economia, la politica e la cultura, avrebbe provocato sentimenti di odio e di invidia nella marea di non ebrei insoddisfatti.

Dopo la sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale, il risentimento antisemita trova il suo punto di coaugulo nel nascente partito nazionalsocialista di Adolf Hitler ma ora non si tratta più soltanto di antisemitismo della carta stampata bensì della parola, della propaganda, delle urla e infine delle azioni. Il nazismo fu innanzitutto l’antisemitismo dell’azione, della violenza fine a se stessa, del terrore e dell’annientamento fino a giungere alla catastrofe storica.

Non vi è dubbio che l’antisemitismo razzista, ed in particolare quello nazista, rappresentino una sconfitta senza precedenti dell’Illuminismo europeo. E’ cosi, dopo le rivoluzioni americana e francese, dopo che gli ebrei avevano dato alla Germania filosofi, scrittori, artisti, musicisti e scienziati come Gotthold Ephraim Lessing e Moses Mendelssohn, Karl Marx, Sigmund Freud, Martin Buber e Albert Einstein, Gustav Mhaler, Jakob Wasserman e Joseph Roth, ecco che la follia umana rievoca dal passato i demoni dell’intolleranza e della violenza spingendo una parte di umanità in una spaventosa ricaduta nel m ondo barbarico del medio evo, nell’ignoranza più bieca, in atrocità inaudite e, usando le parole di Irvin Yalomon del suo libro “ Il problema Spinoza” (Neri Pozza, editore), si incubava un dramma gigantesco che attendeva soltanto la comparsa sulla scena di attori dotati di una malvagità soprannaturale. ondo barbarico del medio evo, nell’ignoranza più bieca, in atrocità inaudite e, usando le parole di Irvin Yalomon del suo libro “ Il problema Spinoza” (Neri Pozza, editore), si incubava un dramma gigantesco che attendeva soltanto la comparsa sulla scena di attori dotati di una malvagità soprannaturale.

* Con questo termine si indicano i primi 5 libri del Tanakh, conosciuti anche col nome greco di Pentateuco. |