|

I prodromi di una crisi politico-economico-sociale e militare, che scuotesse dalle fondamenta il secolare istituto repubblicano fino ad abbatterlo, si rivelano già alla fine delle guerre annibaliche. I prodromi di una crisi politico-economico-sociale e militare, che scuotesse dalle fondamenta il secolare istituto repubblicano fino ad abbatterlo, si rivelano già alla fine delle guerre annibaliche.

Il crollo della potenza cartaginese lasciava in eredità a Roma il gravoso compito della conquista della Spagna che era stata la base di partenza della spedizione di Annibale in Italia. Risultava quindi fondamentale che Roma si garantisse il possesso di quella regione che, abbandonata a se stessa, sarebbe ricaduta sotto l’influenza cartaginese. L’istituzione di un dominio diretto di Roma in Spagna implicava però il mantenimento di una forza permanente di occupazione militare che nell’Urbe della fine del III secolo non era presente.

In Italia le vicende della guerra, insieme alla politica della terra bruciata, avevano causato grandi distruzioni. Nella maggior parte dei casi il piccolo fondo non riuscì a ricostituirsi e i proprietari furono costretti a vendere ai grandi latifondisti, ovvero alle classi dominanti, e ciò comportò un sensibile aumento del numero dei salariati che entrarono ben presto in collisione con la manodopera servile, in gran parte utilizzata nei campi, che le guerre vittoriose avevano assicurato ai gruppi che detenevano la ricchezza. Così lo sfruttamento illecito dell’agro pubblico da parte dalla casta, la disponibilità di un grande numero di schiavi, un’agricoltura orientata al pascolo, alla coltura della vite e dell’olio, con il conseguente abbandono della produzione di cereali, innescò una grave crisi economico-sociale.

Ma la fine della guerra contro Annibale spinse Roma ad una sostanziale svolta anche nella politica espansionistica ed essa cominciò a guardare con occhi avidi all’oriente ellenistico. La situazione in Grecia, a causa dei contrasti e delle divisioni tra piccoli stati e monarchie, era tra le più favorevoli per dare inizio ad una campagna militare, legittimata anche dalle richieste di aiuto di questa o quella parte. Ebbe inizio così la terza guerra macedonica che terminò con la distruzione dell’unico stato ellenistico capace di contrastare seriamente Roma. Ma questa politica imperialistica poco si conciliava con la struttura dello stato romano, organizzato più come una polis che come una nazione: se Roma si apprestava a costruire un grande impero, nel suo petto batteva un cuore ancora troppo piccolo. Ma la fine della guerra contro Annibale spinse Roma ad una sostanziale svolta anche nella politica espansionistica ed essa cominciò a guardare con occhi avidi all’oriente ellenistico. La situazione in Grecia, a causa dei contrasti e delle divisioni tra piccoli stati e monarchie, era tra le più favorevoli per dare inizio ad una campagna militare, legittimata anche dalle richieste di aiuto di questa o quella parte. Ebbe inizio così la terza guerra macedonica che terminò con la distruzione dell’unico stato ellenistico capace di contrastare seriamente Roma. Ma questa politica imperialistica poco si conciliava con la struttura dello stato romano, organizzato più come una polis che come una nazione: se Roma si apprestava a costruire un grande impero, nel suo petto batteva un cuore ancora troppo piccolo.

Cuore che era formato da un piccolo gruppo di famiglie patrizie che si spartivano il potere tenendo escluse le classi più basse.

Con la lex Ortensia del 287 a.C. che aveva riconosciuto all’assemblea della plebe, presieduta dai tribuni, la facoltà di promulgare leggi valide per l’intera comunità cittadina, per un certo periodo si era mantenuto un qualche equilibrio, ma poi nel tempo lo scontro tra i gruppi sociali aveva assunto i connotati di una vera e propria lotta di classe.

Sul finire del III secolo tra i due ceti si accese una lotta senza esclusioni di colpi. I plebei avevano fondamentalmente due obiettivi: uno politico che voleva la parificazione giuridica dei due ordini e l’altro economico che mirava a migliorare la condizione dei debitori e la possibilità per i plebei poveri di sfruttare l’agro pubblico. Il traguardo politico fu in qualche modo raggiunto perché interessava la classe dei plebei ricchi; ma l’aspetto economico, che riguardava la parte più povera, rimase in gran parte disatteso. Malgrado ciò alcuni tra gli oligarchi compresero la necessità di trovare una soluzione all’incalzante crisi economico-sociale della classe contadina e Gaio Lelio, membro influente del gruppo che faceva capo a Scipione Emiliano, intorno al 140 a.C., probabilmente anno del suo consolato, prese la decisione di proporre al senato una riforma a riguardo, della quale tuttavia non conosciamo né la sostanza nè i particolari, ma si suppone, con buon margine di attendibilità, che si trattasse di una legge agraria. Com’era prevedibile, l’opposizione fu di tale violenza da costringerlo a ritirare la proposta. Tuttavia un’altra fazione di nobili con un notevole seguito clientelare, tra i quali spiccavano il giurista Mucio Scevola, futuro mentore di Cicerone e console nel 133, Appio Claudio Pulcro, console nel 143 e Publio Licinio Crasso cercarono di riproporre una legge che limitasse l’accaparramento e l’uso dell’ager publicus daparte dei nobili, appoggiando la successiva ridistribuzione delle terre recuperate alla plebe.

Paradossalmente i contadini delle campagne intorno a Roma avevano minor peso politico della plebe urbana, sempre presente alle assemblee, che era manovrabile dai demagoghi e sensibile alla corruzione dei gruppi politici conservatori. A quel tempo il proletariato urbano era composto da liberti e nullafacenti che sopravvivevano di elargizioni e di altri benefici da parte dei nobili che se ne servivano per influenzare tanto l’assemblea popolare che le elezioni delle magistrature. Al contrario i contadini, per esercitare il proprio diritto di voto, dovevano recarsi appositamente a Roma a proprio rischio e spese e trascurare il lavoro giornaliero.

Il malcontento si andava diffondendo anche tra i proletari italici e latini: i primi lottavano per l’acquisizione del diritto latino, cioè la possibilità di ottenere la cittadinanza romana trasferendosi a Roma; gli altri volevano il diritto romano, ovvero la possibilità di ottenere la cittadinanza romana pur risiedendo fuori Roma.

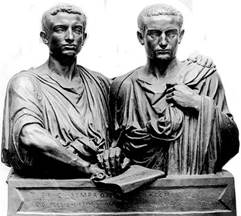

E’ in questo teatro di violenti contrasti e sussulti sociali che si delineano i destini dei due fratelli Tiberio e Caio Gracco.

Curiosamente le fonti che più diffusamente parlano di loro sono greche, Plutarco e Appiano, e rappresentano due diverse posizioni. L’una, quella di Plutarco, segue una linea alquanto speculativa che descrive un Tiberio idealista e tragico e un Caio dal carattere ardente, impetuoso, a volte collerico con l’intento di contrapporlo retoricamente al fratello, Appiano, benché collochi la vicenda al tempo delle guerre civili, disegna un profilo più politico che biografico. Traccia una cronaca sui contrasti di natura sociale che scatenarono le violenze, attribuendo la responsabilità al comportamento oltremodo conservatore dell’aristocrazia e ponendo l’accento sulla questione della parificazione degli Italici ai cittadini romani e sulla crisi demografico-militare a cui i Gracchi avrebbero cercato di porre rimedio. Un’altra singolarità di questi due storici è che nè Plutarco nè Appiano si associano al giudizio negativo che la tradizione latina dà sui Gracchi. In Plutarco la simpatia per i due fratelli nasce dal suo umanitarismo filantropico, tipico dell’epoca, che lo porta a schierarsi dalla parte dei poveri e degli oppressi. Appiano è favorevole alla legge agraria di Tiberio che intendeva restaurare la piccola proprietà e naturalmente alle leggi di Caio in favore degli alleati latini e italici. E’ nel fallimento della loro azione politica, ad opera dell’ottenebrata ed egoistica opposizione dell’aristocrazia, che Appiano individua il seme della discordia che causerà la guerra sociale tra Roma e gli Italici e le successive guerre civili.

Mentre il folclore osserva la loro vicenda da un punto di vista squisitamente umano e li propone come campioni di giustizia, eroi della causa dei poveri e degli oppressi, una parte di storici moderni vede il loro operato come una controversia tra nobili per la lotta al potere e giudica la loro politica popolare come un mezzo per raggiungere il primato sulla scena politica del tempo. Se poi si presta ascolto a fonti indirette, nella maggior parte dei casi di parte avversa, per esempio a Cicerone, non si avrà certo un quadro obiettivo che possa illuminare sulla verità della storia. Rimane dunque difficile fare luce sui reali proponimenti che li spinsero a sfidare la potentissima oligarchia dominante. Probabilmente tutte le congetture contengono una parte di verità. Mentre il folclore osserva la loro vicenda da un punto di vista squisitamente umano e li propone come campioni di giustizia, eroi della causa dei poveri e degli oppressi, una parte di storici moderni vede il loro operato come una controversia tra nobili per la lotta al potere e giudica la loro politica popolare come un mezzo per raggiungere il primato sulla scena politica del tempo. Se poi si presta ascolto a fonti indirette, nella maggior parte dei casi di parte avversa, per esempio a Cicerone, non si avrà certo un quadro obiettivo che possa illuminare sulla verità della storia. Rimane dunque difficile fare luce sui reali proponimenti che li spinsero a sfidare la potentissima oligarchia dominante. Probabilmente tutte le congetture contengono una parte di verità.

I Gracchi appartenevano ad una nobile e antica famiglia di Roma: i Semproni. La madre Cornelia, nipote di Emilio Paolo, era dell’insigne gens Cornelia che tanto aveva contribuito alla gloria di Roma. Erano amanti dell’arte e della cultura ellenistica e garbati oppositori di quel Catone Censore, retrivo conservatore, che condannava la cultura greca sostenendo che rovinava il costume romano corrompendo i giovani; erano soliti contornarsi di filosofi e retori, pittori e scultori ai quali affidare l’educazione di figli e parenti.

Ma l’ottima educazione non portava solo alla celebrazione del sapere e della bellezza attraverso l’arte e la filosofia, aveva l’imprescindibile obiettivo di preparare al cursus honorum e raggiungere così i livelli più alti della scala politico sociale, conquistando fama e gloria. Nel caso degli Scipioni permanevano certamente anche forti motivazioni di carattere umanistico anche se ciò che li rese davvero grandi furono le gesta militari e politiche.

Non a caso, dell’educazione e della crescita culturale di Tiberio, e certamente anche di Caio, si presero cura dapprima il noto retore Diofane, poi il filosofo stoico Blosio di Cuma e non è da escludere che Tiberio ne sia stato influenzato.

Blosio di Cuma ebbe infatti una parte di primo piano come ispiratore della riforma agraria e della politica tutta del tribuno. Cicerone nel De amicitia dice che Blosio non si limitò a fiancheggiare l’audacia insensata e temeraria di Tiberio Gracco e a ubbidire ai suoi ordini, ma ne fu l’ispiratore e la guida. Il suo noto opportunismo lo porterà poi a riconoscere, in un’orazione tenuta davanti al popolo, De lege agraria, i meriti dei Gracchi, in particolare l’equità e il senso morale di Tiberio. Blosio di Cuma ebbe infatti una parte di primo piano come ispiratore della riforma agraria e della politica tutta del tribuno. Cicerone nel De amicitia dice che Blosio non si limitò a fiancheggiare l’audacia insensata e temeraria di Tiberio Gracco e a ubbidire ai suoi ordini, ma ne fu l’ispiratore e la guida. Il suo noto opportunismo lo porterà poi a riconoscere, in un’orazione tenuta davanti al popolo, De lege agraria, i meriti dei Gracchi, in particolare l’equità e il senso morale di Tiberio.

Le scelte politiche di Tiberio, e successivamente di Caio, da una parte nascevano dalla consapevolezza che una riforma sostanziale, che regolamentasse la ricchezza e ponesse rimedio alla crisi politico-sociale-militare iniziata sul finire del III secolo e che a metà del II minacciava di sconvolgere gli equilibri istituzionali della Repubblica, fosse più che necessaria, dall’altra derivavano dalla convinzione che il principio della sovranità popolare, alla base della Repubblica romana dopo la cacciata di Tarquinio, fosse stato snaturato dalla classe senatoria che avocava a sé ogni potere decisionale.

Tuttavia questa sorta di afflato democratico non era poi così rivoluzionario come potrebbe superficialmente apparire o come alcuni storici moderni sostengono. Dare un connotato “socialista” al riformismo graccano è soltanto una strumentalizzazione; sarebbe come dire che il gruppo senatorio progressista, a partire dai consoli Lelio, Mucio Scevola, Claudio Pulcro e da tutti coloro che, a partire del II secolo, si erano prodigati affinché il principio di Repubblicanon naufragasse, appartenesse ad una classe di aristocratici rivoluzionari. Nemmeno Caio Mario, che era un populares, promotore di riforme sociali ed economiche importanti e in qualche modo rivoluzionarie, come nel caso dall’arruolamento nell’esercito dei nullatenenti, avrebbe mai pensato di cambiare le cose. Persino i deliri demagogici di Saturnino erano più prossimi alla monarchia che ad una socialdemocrazia.

La dottrina stoica potrebbe aver influenzato Tiberio in quanto sosteneva l’uguaglianza di tutti gli uomini, principio appunto da cui scaturiva l’esigenza di una giustizia sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza e di una partecipazione di tutti ai beni comuni. Di questi principi filantropici si trova traccia nei frammenti delle orazioni di Tiberio e nei dibattiti in occasione della presentazione della legge agraria. Un resoconto che, in una certa misura, riporta il movente ideologico ed etico che Tiberio dava alla sua legge, lo ritroviamo nel discorso che lui fa alla presentazione davanti all’assemblea popolare: le fiere che abitano in Italia hanno ciascuna una tana, un covile e un rifugio, mentre coloro che per l’Italia combattono e muoiono null’altro hanno se non l’aria e la luce, vanno errando senza casa e dimora con i figli e le mogli. I Comandanti ingannano i soldati nelle battaglie esortandoli a combattere i nemici in difesa delle tombe e delle cose sacre: infatti nessuno fra tanti Romani ha un altare familiare nè un sepolcro avito, ma combattono e muoiono per il lusso e la ricchezza altrui, e sono chiamati padroni del mondo, mentre non hanno una sola zolla di terra che sia propria.

L’aristocrazia senatoria agì nel solo modo che aveva a disposizione: convincere Marco Ottavio, uno dei dieci tribuni eletti, a porre il veto su quella legge. L’aristocrazia senatoria agì nel solo modo che aveva a disposizione: convincere Marco Ottavio, uno dei dieci tribuni eletti, a porre il veto su quella legge.

Tiberio reagì proponendo all’assemblea, cosa mai accaduta prima, la destituzione di Ottavio, approvata il giorno successivo dal concilium plebis, arrivando così all'approvazione della legge.

Fu la fine.

Vittima del rapacismo dell’oligarchia senatoria, incapace di vedere aldilà dei propri interessi, venne ucciso e gettato nel Tevere affinché non vi fosse un luogo per onorarne la memoria. Il fato volle che proprio quella legge agraria, che ne aveva causato la morte, non venisse abrogata. Nella commissione triunvirale, incaricata dell’attuazione della riforma, in luogo di Tiberio fu eletto Pubblio Licinio Crasso, uno dei consiglieri del tribuno assassinato, suocero di Caio che ne aveva sposato la figlia minore, Licinia.

La sorte di Caio, dunque, non poteva non essere legata a quella del fratello.

Le ragioni di questa specie di successione non furono causate d un mero desiderio di vendetta, sentimento che nella società romana era considerato più che legittimo - Lucio Cornelio Silla nell’81 a.C., nel compilare le liste di proscrizione, si guardò bene dal dare questa possibilità ai discendenti dei suoi avversari politici eliminati e, con una legge ad hoc, precluse loro l’accesso a tutte le magistrature - ma ad alcune altre circostanze, sopraggiunte dopo la sanguinosa repressione nella quale, appunto, avevano trovato la morte Tiberio e molti suoi sostenitori.

La violenza ingiustificata contro il partito graccano e soprattutto contro l’inviolabilità di un tribuno, generò un moto di disgusto nel popolo e nell’opinione pubblica moderata. Il sospetto d’empietà gravava severamente sulla strage dei seguaci dei gracchi perciò il Senato, dopo la dura repressione, per prevenire un’esplosione di malcontento, cercò di non aggravare ulteriormente la situazione dell’ordine pubblico e sospese le persecuzioni contro i seguaci di Gracco.

L’eliminazione di Tiberio frenerà certo ma non fermerà il processo di rinnovamento democratico e lascerà un’impronta indelebile sulla storia di Roma rendendo sempre più profondo il solco tra gli ottimati e il popolo.

E fu proprio questa eredità ideale che infuse in Caio la certezza di dover continuare l’opera del fratello così, quando nel 125 si presentò come candidato a tribuno della plebe, una grandissima folla giunta da tutta Italia lo acclamò e lo sostenne.

I contadini romani, Latini e Italici, pur essendo privi del diritto di voto o godendo di un voto limitato, memori dell’opera svolta dal fratello, vennero a Roma per sostenere l’erede spirituale di colui che in qualche modo aveva appoggiato la loro causa. La folla giunta a Roma fu così grande che molti non trovarono alloggio e la piazza in cui si tenevano i comizi elettorali non era sufficiente a contenere tutti i votanti. I contadini romani, Latini e Italici, pur essendo privi del diritto di voto o godendo di un voto limitato, memori dell’opera svolta dal fratello, vennero a Roma per sostenere l’erede spirituale di colui che in qualche modo aveva appoggiato la loro causa. La folla giunta a Roma fu così grande che molti non trovarono alloggio e la piazza in cui si tenevano i comizi elettorali non era sufficiente a contenere tutti i votanti.

Naturalmente la nobiltà conservatrice condusse una decisa campagna per impedire che Caio venisse eletto ma riuscì soltanto ad ottenere che risultasse in quarta posizione sui dieci eletti, preceduto da tre candidati graditi al partito senatorio. Ovviamente Caio, appena in carica, profuse la sua eloquenza e diresse le sue iniziative alla riabilitazione della memoria del fratello e alla conseguente persecuzione dei mandanti dell’assassino, che non avevano rispettato l’inviolabilità della potestà tribunizia.

E’ presumibile che queste iniziative non mirassero solo a vendicare il fratello ma piuttosto puntassero ad evitare in futuro analoghi episodi di illegalità e di violenza.

Tanto è vero che la prima legge che propose, De provocatione, era appunto diretta contro coloro che avevano ucciso i seguaci del fratello senza aver rispettato il diritto di provocatio ad populum. Di fatto, chi si rendeva colpevole di aver emesso condanne di morte senza l’autorizzazione del popolo, era passibile di pena capitale. Ovviamente, oltre a voler intimidire la classe senatoria, mirava a colpire i membri del tribunale che nel 132 aveva condannato i sostenitori di Tiberio senza possibilità di appello.

Caio aveva dato alla legge valore retroattivo perchè il suo vero bersaglio era Popilio Lenate, il console che nel 132 aveva presieduto la corte straordinaria.

La legge venne approvata e Popilio, prima della sentenza, partì per l’esilio.

L’attività legislativa di Caio fu intensa - la storia di Roma ricorda solo un altro tribuno con un’analoga attività legislativa, Publio Clodio che nei primi cinque mesi di tribunato, nel 58, presentò ben 13 plebisciti - tuttavia tre furono le leggi importanti che Caio riuscì a far approvare.

La prima fu la lex agraria con la quale riprese ed ampliò quella del fratello, restituendo ai triumviri i pieni poteri, sottratti loro da Scipione Emilio, e, perché fosse incentivato il coinvolgimento di tutti gli strati meno abbienti, abbinò alla riforma un ampio progetto di opere pubbliche.

Poi la lex frumentaria, con un carattere squisitamente demagogico, che gli serviva ad assicurarsi l'appoggio incondizionato della plebe. La motivazione politica sottointesa era evidente, Caio la concepì e la utilizzò come un formidabile strumento per la conquista del consenso della plebe urbana il cui peso nel concilium plebis doveva essere davvero grande. Essa sopravvisse al tribuno e la pratica della lex frumentaria conobbe numerose rettifiche e una sospensione durante la dittatura di Silla ma, nel 73, fu reintrodotta da una legge consolare, anche se limitava il numero degli aventi diritto.

Infine la lex judiciaria cheandava di fatto a modificare la struttura della costituzione nei processi per corruzione. Con questa legge Caio sottrasse il potere giudiziario ai senatori, i quali fino ad allora potevano sfruttare la loro influenza politica e determinare il corso dei processi, assegnandolo agli equites, ossia a quel ceto sociale che non esercitava la politica per scelta personale. Essi, pur essendo ricchi e quasi sempre solidali con la politica senatoria, garantivano quel minimo di imparzialità richiesta dalla natura del compito. Anche questa legge fu abrogata da Silla, con l’intento di restaurare il primato giudiziario senatoriale, ma successivamente fu reintrodotta nel 70 con la lex Aurelia che aggiunse nel collegio giudicante un terzo di erari, cittadini con censo pari a quello dei cavalieri ma non iscritti all'albo. Successivamente una legge di Cesare eliminerà questi ultimi dal collegio.

Alla fervente e a volte demagogica progettualità legislativa di Caio gli ottimati astutamente contrapposero un tribuno, Marco Livio Druso, sostenitore della causa aristocratica, il quale se un lato esercitò il diritto di veto, impedendo che le proposte di Caio venissero approvate, dall’altro, con altrettanta demagogia, intraprese una politica di riforme favorevoli alla plebe allo scopo di distogliere l’interesse dalle proposizioni legislative di Caio. La strategia ebbe successo. Ma la cosa assai curiosa è che quel Marco Livio Druso era il padre di un’altro Marco Livio Druso, futuro tribuno della plebe nel 91, il quale, schieratosi apertamente con i populares, si batterà affinché fosse concessa la cittadinanza romana agli Italici e ai Latini. Sarà assassinato da una spada ignota ma la sua morte darà inizio alla ribellione dei Marsi che sfocerà nella guerra sociale del 91. L’ironia del destino volle che sia Caio Gracco che Livio Druso figlio morissero per la stessa ragione: aver proposto una legge che estendeva il diritto di cittadinanza agli Italici.

La morte di Caio fu decretata da un senatus consultum ultimum e lui, assediato sull’Aventino, dopo essere stato ferito preferì farsi uccidere dal suo schiavo. La morte di Caio fu decretata da un senatus consultum ultimum e lui, assediato sull’Aventino, dopo essere stato ferito preferì farsi uccidere dal suo schiavo.

L’opera di Caio Gracco rimase incompiuta perché egli non riuscì a raggiungere l’obiettivo principale che si proponeva e cioè l’allargamento della base democratica e la riforma delle strutture politico-costituzionali. Tuttavia il suo fallimento non fu dovuto alla propaganda demagogica di Druso o di Flaminio. La verità è che Caio fu sopraffatto dalla reazione aristocratica perché i ceti medi e poveri, a favore dei quali era rivolta la sua politica, non avevano nè l’organizzazione nè la coscienza politica o la forza di fronteggiare l’unione dei nobili e dei ricchi possidenti, appoggiati dalle clientele e da tutto l’apparato statale.

L’eliminazione violenta sua e dei suoi seguaci fece sì che per un decennio il movimento popolare rimanesse soffocato e le vicende della vita pubblica tornassero nelle mani esclusive delle fazioni oligarchiche.

L’esperienza degli anni che seguirono dimostrò che il movimento popolare per ottenere affermazione, sia pure episodicamente, aveva bisogno dell’appoggio dei militari e dei veterani - come al tempo di Saturnino nel 100 e poi nel 59 in occasione dell’accordo tra Cesare, Pompeo, Crasso, se volete primo triunvirato - oppure di un’organizzazione paramilitare della plebe urbana, come al tempo di Pubblio Clodio nel 57. Solo gli eserciti di Cesare riusciranno a distruggere l’ostinata compagine oligarchica senatoria, ma nemmeno allora l’idea politica dei fratelli Gracchi trionferà perché le ambizioni di Cesare e, dopo di lui, di Augusto condurranno inevitabilmente alla monarchia.

|