|

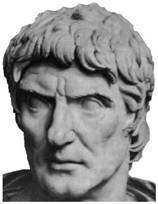

Gaio Mario è di certo uno tra i più discussi personaggi della Roma repubblicana. Fu indubbiamente un grandissimo generale e le riforme dell’ordinamento dell’esercito da lui introdotte, - sebbene non solo sue in quanto ispirate al modello di Scipione l’Africano - le innovazioni sull’armamento e l’assetto in battaglia delle coorti avrebbero reso invincibili le legioni romane per i secoli a venire. Ma la tendenza degli storici, almeno di quelli divulgativi, è di associarlo quasi solamente alla guerra giugurtina e naturalmente all’epica vittoria contro Cimbri e Teutoni scivolando, con colpevole leggerezza, sulle pesanti responsabilità della sua condotta politica che, forse più di altre circostanze, fu causa del declino della Repubblica. Gaio Mario è di certo uno tra i più discussi personaggi della Roma repubblicana. Fu indubbiamente un grandissimo generale e le riforme dell’ordinamento dell’esercito da lui introdotte, - sebbene non solo sue in quanto ispirate al modello di Scipione l’Africano - le innovazioni sull’armamento e l’assetto in battaglia delle coorti avrebbero reso invincibili le legioni romane per i secoli a venire. Ma la tendenza degli storici, almeno di quelli divulgativi, è di associarlo quasi solamente alla guerra giugurtina e naturalmente all’epica vittoria contro Cimbri e Teutoni scivolando, con colpevole leggerezza, sulle pesanti responsabilità della sua condotta politica che, forse più di altre circostanze, fu causa del declino della Repubblica.

Plutarco, a proposito delle sue origini, ci dice che era figlio di genitori assolutamente oscuri, poveri diavoli che vivevano del proprio lavoro. Ma di lui conosciamo bene l’inclinazione retorica e la cultura borghese e meritocratica che sicuramente traeva conforto dalla vicenda di un uomo che non aveva avuto bisogno di trampolini dinastici per ottenere il successo. Lo storico greco era inoltre sedotto dal contrasto clamoroso tra l’umile origine di Mario e la sua sfolgorante carriera che lo innalzerà al supremo soglio di novus conditor Romae.

Questo suggestivo dato anagrafico, se pur coincidente con la versione forse un po’ cortigiana di Tacito che lo fa discendere addirittura dalla plebe infima, è però smentito da altri scrittori e storici antichi che gli attribuiscono la provenienza da un’agiata famiglia di equites. Fra questi Marco Tullio Cicerone, anch’egli arpinate, che ci offre una testimonianza degna di fede sulle origini della famiglia del suo compaesano. In un poemetto giovanile, il Marius, ne esalta infatti le virtù e ne celebra le gesta con una piacevole poetica.

Mario, a prescindere dal suo imperfetto pedigree che sicuramente non gli ha favorito l’ascesa, va annoverato tra i grandi protagonisti della nuova fase politica iniziata dai Gracchi. Il suo cursus honorum, del tutto eccezionale ed unico nella storia della Repubblica, si dipana in costante rottura con le norme canoniche e la sua condotta trova una plausibile spiegazione certamente nel suo carattere ruvido e spigoloso ma anche nella profonda e generalizzata ostilità che la casta manifestò sempre nei confronti di coloro che non appartenevano al patriziato.

Nonostante ciò Caio Mario, dall’esordio nella vita pubblica come tribuno militare fino alla sua morte il 13 gennaio dell’86, è riconosciuto come colui che vince e trionfa anche nel fallimento; un lottatore capace di elevarsi con decisione dall’insicurezza del dubbio all’assoluta certezza dell’azione.

Nato intorno al 157, gran poco si sa, come si diceva, della sua infanzia e adolescenza. Debutta nella storia dell’Urbe all’età di ventidue anni quando, al seguito di Publio Cornelio Scipione, poi detto l’Emiliano, nipote dell’Africano, esce per la prima volta da Roma per partecipare come volontario - in realtà alla famiglia degli Scipioni era legato da uno stretto rapporto di clientela - nella campagna per la pacificazione della Spagna. I mesi che seguirono sarebbero stati decisivi per la sua formazione infatti è proprio durante l’assedio di Numanzia che maturano le sue convinzioni in materia di tecnica militare e la sua vocazione di geniale generale.

Il quell’occasione dà subito prova di essere il duro e ruvido contadino di Arpinum, sicuro di sè e abituato alla fatica. Nel corso di quella campagna militare è infatti uno dei pochi ufficiali che sopporta la sofferenza del duro lavoro imposto da Scipione senza mai lamentarsi. A quanto riferiscono le fonti, esibisce un amor proprio che persuade il suo comandante a segnalare il suo ottimo comportamento al generale. La permanenza in Spagna per Mario è anche assai redditizia infatti si dice che accumulasse una favolosa ricchezza con lo sfruttamento di una ricchissimo giacimento d’argento.

Tornato a Roma si presenta alle elezioni dei 24 tribuni militum da illustre sconosciuto e riesce egualmente ad essere eletto grazie al suo eccellente stato di servizio. Comunque sia andata la faccenda, torna nuovamente in Spagna ma questa volta nelle isole Baleari. Forse non è molto contento di partecipare a questa nuova spedizione ma non può sottrarsi alla collaborazione che gli viene richiesta da un suo patrono, Quinto Cecilio Metello noto poi col nomignolo di Balearico. Quanto più potenti erano i padrini della casta patrizia tanto più erano infatti esigenti e permalosi nei confronti dei loro clienti, pertanto non era certo consigliabile sottrarsi alle loro richieste.

Così Mario, forse di mala voglia, rifà i bagagli e riparte.

Ma appena rientrato in Città il favore gli viene reso con l’elezione nel 119 al tribunato della plebe, la sua prima vera carica politica. In quegli anni a Roma i Metelli erano talmente potenti che potevano far eleggere chiunque volessero in qualsiasi magistratura ed è per loro uno scherzo farlo salire agli onori del tribunato.

Dopo questa carica non si può dire che la carriera di Mario si sia sviluppata con una sequenza trionfale; è probabile però che certe sue velleità abbiano indispettito i Metelli che forse trovavano eccessive le sue ambizioni. Durante l’anno del tribunato, Mario si era dimostrato imprevedibile riguardo ad alcune leggi proposte a favore dei populares perciò i suoi “padroni” non gli accordarono fiducia assoluta e lui per sua parte, da ruvido militare, non possedeva certo l’eloquenza di Cicerone che, mezzo secolo più tardi, avrebbe incantato tribunali ed assemblee. Mario stentava addirittura a procurarsi consensi a causa del suo impaccio nel parlare che faceva supporre ai suoi uditori che non avesse le idee abbastanza chiare. Nell’elezione per l’edililtà è addirittura bocciato per ben due volte. Così alla fine decide di saltare questo gradino del cursus honorum e di presentarsi direttamente per la carica di pretore. Questa volta è determinato a farsi eleggere ad ogni costo e dunque profonde un tale impegno economico per corrompere gli elettori da procurarsi un processo per broglio dal quale esce indenne solo per il rotto della cuffia. Plutarco ci dice inoltre che la sua pretura non ha neanche un insignificante motivo per essere ricordata tuttavia è un mandato che gli consente di ottenere un incarico in provincia, utile per rimpinguare le finanze dilapidate per ottenere l’elezione, e probabilmente è inviato in Spagna Ulteriore con incarichi proconsolari.

E’ il 113 quando fa ritorno a Roma. Ha 44 anni e davanti a sè solo la prospettiva di un agiato pensionamento. Come homo novus gli è stato concesso, dalla benevolenza dell’oligarchia che gestisce gli affari della Repubblica, tutto ciò a cui poteva aspirare. Tuttavia in lui il desiderio di arrivare più in alto è tenacemente radicato e, per abbattere l’impenetrabile barriera posta davanti alla sua condizione sociale, ci vuole un matrimonio con una qualche fanciulla appartenente ad una degna e influente famiglia patrizia. Come aveva già fatto Marco Emilio Scauro, per esempio, suo amico e socio in affari, che grazie al matrimonio con Cecilia Metella era riuscito a diventare console e poi addirittura princeps senatus. E’ pur vero che Scauro vantava una provenienza patrizia, ma la sua famiglia era da così tanto tempo decaduta che si poteva considerare finita.

Dunque era questo il percorso da seguire per puntare più in alto. Tuttavia le possibilità di un matrimonio importante non dovevano essere molte e certamente i Metelli sarebbero stati poco inclini a sacrificare una figlia o una nipote sul letto di un cliente ai loro occhi rozzo e campagnolo. Mario capisce che, per legittimarsi con un matrimonio nobiliare, deve ridimensionare le sue pretese e cercare altrove. Così la scelta cade su Giulia, sorella del padre di Giulio Cesare. Di lei si sa pochissimo, probabilmente è vedova o comunque è già stata sposata. Quale sia stato il vantaggio politico di questo matrimonio non ci è dato sapere perché notizie precise a riguardo non ce ne sono.

Comunque siano andate le cose, Mario viene aggregato, come legatus militum, allo stato maggiore di Quinto Cecilio Metello, console nell’anno 109, e destinato alla spedizione in Africa contro il re numida Giugurta.

La guerra giugurtina è certamente uno dei momenti salienti della storia di Roma, anche grazie all'opera di Sallustio che l’ha resa immortale. Ed è grazie a questa guerra che si affacciano sulla scena politica coloro che sarebbero divenuti poi i protagonisti delle guerre civili.

Dopo due anni di inutili tentativi di portare Giugurta a uno scontro frontale, Mario, convinto dell’inettitudine del suo comandante, capisce che, per vincere quella guerra, deve prendere lui il comando delle operazioni ma per questo è necessario farsi eleggere console. Chiede così il permesso a Cecilio Metello di recarsi a Roma per porre la sua candidatura. Metello gli consiglia, ma più probabilmente gli ordina, di aspettare di accedere al consolato insieme al figlio ventenne, Cecilio Metello il giovane, cosa che però avrebbe rimandato il tutto di almeno vent’anni. Per Mario questa proposta é inaccettabile dato che è consapevole di non poter perdere l’occasione perché in quel momento nell’Urbe tira un vento favorevole per una sua possibile elezione. Dopo due anni di inutili tentativi di portare Giugurta a uno scontro frontale, Mario, convinto dell’inettitudine del suo comandante, capisce che, per vincere quella guerra, deve prendere lui il comando delle operazioni ma per questo è necessario farsi eleggere console. Chiede così il permesso a Cecilio Metello di recarsi a Roma per porre la sua candidatura. Metello gli consiglia, ma più probabilmente gli ordina, di aspettare di accedere al consolato insieme al figlio ventenne, Cecilio Metello il giovane, cosa che però avrebbe rimandato il tutto di almeno vent’anni. Per Mario questa proposta é inaccettabile dato che è consapevole di non poter perdere l’occasione perché in quel momento nell’Urbe tira un vento favorevole per una sua possibile elezione.

La lotta tra oligarchia e populares aveva infatti raggiunto uno dei suoi massimi storici dal tempo dei Gracchi proprio a causa della faccenda di Giugurta che, prima che iniziasse il conflitto, aveva comprato il favore di influenti senatori affinchè perorassero la sua causa in senato. Le cose erano precipitate quando il console Lucio Calpurnio Bestia aveva invaso il territorio dei numidi e, di fronte all'inefficacia della sua fanteria troppo pesante per affrontare la cavalleria leggera dei numidi, aveva rinunciato alla lotta in cambio di un ricco compenso. Lo scandalo a Roma era stato grande e la fazione democratica era sostenuta anche degli equites, esacerbati contro il patriziato a causa dell’eccidio di Cirta nel 112 dove Giugurta aveva fatto massacrare mercanti romani senza che il senato avesse preso seri provvedimenti.

Mario informa dunque i suoi sostenitori a Roma del problema e questi inviano una petizione che naturalmente Metello ignora. Allora Mario escogita un espediente che risulterà risolutivo: fa letteralmente sommergere di richieste di rimpatrio la tenda di Metello il quale, esasperato alla fine dalla caparbietà del suo legato, cede un po’ per sfinimento e un po’ per non mostrarsi persecutorio nei confronti del sottoposto. Tuttavia, per ripicca, concede l’autorizzazione con un margine di tempo così ridotto dalla data ultima per presentare la candidatura che è certo che Mario non giungerà mai in tempo. Ma così non è. La Dea Fortuna accorda al gagliardo legatus il migliore tra tutti i venti del Mediterraneo che spinge la sua nave a Roma un giorno prima del termine di scadenza. Non solo arriva in tempo per candidarsi ma è anche eletto ed è console per il 108. Ovviamente, una volta investito della massima magistratura repubblicana, ottiene il comando delle legioni d’Africa e fa richiamare in patria Metello il quale, per ritorsione, porta con sè due delle legioni che aveva egli stesso a suo tempo arruolato.

Mario si ritrova pertanto a sostenere la campagna contro Giugurta con un esercito insufficiente. Così, spinto dall’estremo bisogno di truppe fresche, introduce una profonda riforma del sistema di reclutamento, foriera di conseguenze di un'importanza di cui egli stesso non comprende la portata.

A questo proposito è doveroso ricordare che i fratelli Gracchi (*) avevano previsto, un ventennio prima, che ci sarebbe stata una profonda crisi degli arruolamenti e avevano fatto di tutto affinchè le terre pubbliche, fagocitate illegalmente dai ricchi latifondisti, venissero date ai nullatenenti per rafforzare il censo nel quale l’esercito arruolava le sue leve.

Tiberio, nella sua prima riforma, aveva cercato di favorire appunto i piccoli proprietari terrieri che da sempre costituivano il nucleo degli eserciti romani, in modo da far aumentare il numero di quelli con i requisiti per essere arruolati. Ma, a dispetto dei loro sforzi, la riforma non aveva risolto la crisi del sistema militare romano.

Mario non può permettere che il suo primo e, per quanto ne sapeva, ultimo consolato naufraghi a causa della penuria di soldati così rompe gli indugi e decide un arruolamento senza alcuna restrizione riguardo al censo e alle proprietà fondiarie del futuro soldato. D'ora in avanti le legioni di Roma saranno composte prevalentemente da cittadini poveri, il cui futuro, al termine del servizio, dipenderà unicamente dai successi conseguiti dal proprio generale che assegnerà loro le terre frutto delle vittorie riportate. Per conseguenza i legionari avranno il massimo interesse ad appoggiare il proprio comandante, anche quando si scontrasse con l’autorità rappresentata dal Senato.

Tuttavia non sarà Mario, uomo fondamentalmente corretto e fedele alle tradizioni, ad avvalersi di questa enorme fonte di potere ma il suo ex questore, Lucio Cornelio Silla, che se ne gioverà per imporsi contro l’assemblea popolare e contro lo stesso Mario. Ma non anticipiamo gli eventi.

Dunque, con un nuovo esercito formato da nullatenenti, una cavalleria arruolata da Silla in Asia Minore, e l’organizzazione logistica in Africa affidata al capace Manilio, Mario inizia la sua guerra contro Giugurta. Dunque, con un nuovo esercito formato da nullatenenti, una cavalleria arruolata da Silla in Asia Minore, e l’organizzazione logistica in Africa affidata al capace Manilio, Mario inizia la sua guerra contro Giugurta.

Ma il re e suoi numidi ben presto si dimostrano ossi assai duri da sconfiggere. Probabilmente erano i migliori combattenti a cavallo di tutto il mondo antico, superiori ai cavalleggeri–arcieri persiani - non si dimentichi che avevano contribuito notevolmente alle vittorie di Annibale in Italia -. Si spostavano sul terreno ad una velocità che nessun’altra cavalleria, meno che mai quella romana, sarebbe riuscita ad eguagliare. Sapevano coprire lunghe distanze con poca acqua e scarse provviste ricavando dall’ambiente ciò che serviva per la sopravvivenza. La loro agilità nello spostarsi era tale che nessuno avrebbe potuto costringerli a battersi se non avessero voluto accettare lo scontro.

Con questi presupposti la guerra sarebbe durata anni.

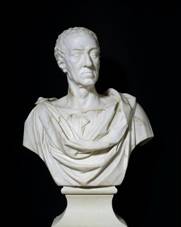

Ed è qui che si fa luce l’intraprendenza, l’intelligenza e la tenacia di un questore di Mario che, tempo dopo, avrebbe lasciato una profonda impronta nella storia di Roma: Silla, o se si preferisce Sulla, che, a dispetto della querelle scatenatesi sull’attribuzione della vittoria su Giugurta tra Mario e Cecilio Metello, ne è in realtà il vero trionfatore; lui, l'aitante e ombroso Lucio Cornelio, frequentatore di palestre, bische, luoghi di facili incontri con donne e uomini e, certamente, anche consessi d'arte. Con l’abilità di un consumato diplomatico riesce a convincere Bocco, suocero di Giugurta, a farsi consegnare il genero, che si fidava di lui, e, senza colpo ferire, lo cattura facendo finire, in un modo tanto romanzesco quanto meschino, una guerra che aveva tenuto sotto pressione i romani per circa sette anni.

Non è per nulla certo che alla fine della guerra giugurtina l’opinione pubblica romana abbia acclamato Mario come un grande condottiero, e non siamo lontani dalla verità se diciamo che, almeno fino a quel momento, il giudizio sulla sua professionalità, pur buono, non fosse tuttavia eccellente tanto da convincere le due fazioni sull’opportunità di affidargli il compito di risolvere un problema che da qualche anno angosciava gli italici e tutta la dirigenza romana: una migrazione di popoli barbari dalle proporzioni gigantesche. Non è per nulla certo che alla fine della guerra giugurtina l’opinione pubblica romana abbia acclamato Mario come un grande condottiero, e non siamo lontani dalla verità se diciamo che, almeno fino a quel momento, il giudizio sulla sua professionalità, pur buono, non fosse tuttavia eccellente tanto da convincere le due fazioni sull’opportunità di affidargli il compito di risolvere un problema che da qualche anno angosciava gli italici e tutta la dirigenza romana: una migrazione di popoli barbari dalle proporzioni gigantesche.

La prima ondata aveva lambito le Alpi con conseguenze assai preoccupanti mentre la seconda minacciava di superarle, con il rischio di provocare un’ecatombe nella comunità della penisola. I barbari avevano annientato nientemeno che sei eserciti romani, rovinando la reputazione dei loro comandanti, quasi tutti magistrati di estrazione patrizia.

Il primo era stato, nel 113, il console Gneo Papirio Carbone che aveva subito un autentico sterminio; poi, nel 109, c’era stato l’annientamento dell’esercito di Marco Giunio Silano e poi la volta del console Lucio Cassio Longino, nel 107, completamente sconfitto da una tribù locale. In quell’occasione l'ufficiale di grado più elevato fra i sopravvissuti, Gaio Popilio Lenate, figlio del console dell'anno 132, era riuscito a mettere in salvo quanto restava delle forze romane solo dopo aver ceduto metà degli equipaggiamenti ed aver subito l'umiliazione di far marciare il proprio esercito sotto il giogo, tra lo scherno dei vincitori. L'anno successivo, il 106, era toccato allo scaltro console Quinto Servilio Cepione, che aveva marciato contro le tribù stanziate nella zona di Tolosa, ribellatesi a Roma, e si era impossessato di un'enorme quantità di denaro, l’Oro di Tolosa, custodita nei templi. La maggior parte di questo tesoro era misteriosamente sparito durante il trasporto verso Massilia; molto probabilmente era stato lo stesso Cepione ad architettare il finto furto per impadronirsene. Pur tuttavia Cepione era stato confermato nel comando anche per l'anno successivo, e uno dei nuovi consoli, Gneo Mallio Massimo, si era unito a lui nelle operazioni in Gallia meridionale. Al pari di Mario, anche Mallio era un uomo nuovo e la collaborazione fra lui e l’arrogante Cepione si era dimostrata da subito impossibile tanto che non si era riusciti ad evitare un’ulteriore e rovinosa sconfitta.

Non è escluso che l’oligarchia senatoria abbia dunque trovato conveniente mollare questa patata bollente nelle mani dei populares proprio nella persona di Mario.

E così, quando il panico nelle strade di Roma stava acquisendo la connotazione di vero e proprio parossismo, il Senato, non avendo alternative, affida il comando delle operazioni a Mario, eleggendolo console nel 105, mentre era ancora in Africa, per la seconda volta in absentia. Cosa davvero assai inconsueta se si pensa ad una legge del 152 che lo vietava ed imponeva un intervallo di almeno 10 anni fra due consolati successivi.

L’incubo dell’invasione barbarica permette a Mario di imporsi sulla scena politico-militare dandogli la possibilità di dimostrare di che stoffa è fatto. Determinato a non farsi importunare dall’inutile tradizionalismo militare, ignora il mos majorum, e arruola i suoi legionari nei ceti più bassi della società romana.

Che Mario sia stato grande stratega ed organizzatore è dimostrato dalla sua decisione di non affannarsi ad arruolare masse enormi di soldati - si limita a costituire un esercito di 30- 35mila uomini - e questa decisione si rivela ancora più interessante in quanto viene presa senza essere a conoscenza della divisione in due dell’orda barbarica, formata da circa cinquecentomila tra uomini donne e bambini oltre a qualche milione tra cavalli e animali al seguito. Che Mario sia stato grande stratega ed organizzatore è dimostrato dalla sua decisione di non affannarsi ad arruolare masse enormi di soldati - si limita a costituire un esercito di 30- 35mila uomini - e questa decisione si rivela ancora più interessante in quanto viene presa senza essere a conoscenza della divisione in due dell’orda barbarica, formata da circa cinquecentomila tra uomini donne e bambini oltre a qualche milione tra cavalli e animali al seguito.

Ma chi erano questi disperati in cerca di una nuova patria? Si trattava di tre grandi tribù: Cimbri, Teutoni ed Ambroni. Secondo le fonti, la migrazione sarebbe stata provocata da terribili maremoti che avrebbero devastato ed eroso le coste delle terre in cui quei Germani abitavano, pressappoco l’attuale Schleswing-Holstein, anche se sembra poco verosimile attribuire per intero a questi eventi la responsabilità dell’esodo.

In realtà è più semplice pensare che essi non avessero dimenticato le loro origini nomadi, il loro primitivo modo di vivere e probabilmente ne abbiano sentito la spinta sia per ragioni di sopravvivenza che per motivi religiosi. Forse dapprincipio avevano solo qualche vaga idea di dove dirigersi, basata su voci raccolte da viaggiatori e probabilmente pensavano che avrebbero deciso la loro meta strada facendo. Benché non avessero che vaghe informazioni sul mondo che li circondava e sulle genti che l’abitavano, un punto avevano chiaro nella mente: non avvicinarsi troppo all’Italia, cioè al territorio di quella grande città, Roma, di cui avevano sentito spesso favoleggiare che, a quanto si narrava, era nota per punire severamente chiunque ardisse attaccarla.

Nel 113 giunsero in Austria e nella terra dei Taurisci i quali, vivendo sotto la protezione romana, chiesero subito aiuto alle truppe comandate appunto da Gneo Papirio Carbone che, come si è detto, fu letteralmente spazzato via. Ma, benché avessero distrutto un grande esercito romano, tale era il timore reverenziale nei confronti di Roma che proseguirono verso la Svizzera, evitando di oltrepassare le Alpi.

Nel 109 dilagarono quindi in Francia dove sconfissero Giunio Silano, stanziato nella Narbonese poi, l’anno successivo, si scontrarono con Cassio Longino. E nel 105 fecero la conoscenza di quel ladro di Quinto Servilio Cepione, degno figlio dell’altera classe oligarchica romana, al quale naturalmente diedero una sonora batosta, non a lui in prima persona poichè nel bel mezzo della battaglia aveva pensato bene di filarsela con l’oro di Tolosa.

E’ da non credersi ma, dopo tante clamorose vittorie, i barbari ancora non si decidevano a scendere in Italia. Infatti, dopo aver sbaragliato Cepione, si divisero in due colonne di cui l’una si diresse in Spagna e l’altra girovagò per la Francia. E’ da non credersi ma, dopo tante clamorose vittorie, i barbari ancora non si decidevano a scendere in Italia. Infatti, dopo aver sbaragliato Cepione, si divisero in due colonne di cui l’una si diresse in Spagna e l’altra girovagò per la Francia.

Ed è qui che entra in campo Gaio Mario che giunge nella Gallia Narbonese dopo aver riorganizzato le sue legioni.

Nel suo stato maggiore poteva contare su veri e propri giganti dell’arte della guerra: Lucio Cornelio Silla di cui si parlerà in altra sede, Quinto Sertorio che, durante le lotte civili tra Silla e Mario, si sarebbe schierato con il suo generale e, dopo la vittoria di Lucio Cornelio, si trincererà in Spagna dove sarà sconfitto, con il suo esercito di iberici e legionari mariani, solo nel 77 da Pompeo e poi assassinato durante un banchetto nel 72. Ma questa è un’altra storia.

Si può supporre che l’armata di Mario costituisse quanto di meglio il mondo antico di quel momento potesse offrire come strumento militare eppure la tensione tra le file dell’esercito rimaneva alta e Mario fece suoi gli insegnamenti di Scipione Emiliano in Spagna il quale, per mantenere la disciplina, impegnava i soldati in lavori pesanti per sfinirli fisicamente e tenerli sempre in esercizio. Questa fu la ragione per cui, dopo un po’ di tempo di quella vita di duro lavoro pur senza incontrare il nemico, quei legionari furono soprannominati di muli di Mario.

Mario era, come tutti i romani, superstizioso e aveva portato con sè in Francia l’indovina, veggente e astrologa Marta, un personaggio conosciuto in Africa durante la guerra contro Giugurta. Pare che questa maga gli avesse predetto la vittoria e l’elezione a console perciò non poteva non essere al suo fianco in un momento cruciale come quello. Si dice che l’esibisse trasportandola per tutto l’accampamento vestita di lunghi drappi rossi in una lettiga. Sapeva che i suoi legionari erano scaramantici e molto impressionabili. Mario era, come tutti i romani, superstizioso e aveva portato con sè in Francia l’indovina, veggente e astrologa Marta, un personaggio conosciuto in Africa durante la guerra contro Giugurta. Pare che questa maga gli avesse predetto la vittoria e l’elezione a console perciò non poteva non essere al suo fianco in un momento cruciale come quello. Si dice che l’esibisse trasportandola per tutto l’accampamento vestita di lunghi drappi rossi in una lettiga. Sapeva che i suoi legionari erano scaramantici e molto impressionabili.

Mario si scontrò per la prima volta con una colonna di barbari ad Aquae Sextiae. La battaglia durò tre giorni e fu un vero e proprio capolavoro di strategia militare. I barbari non avevano mai subito da parte delle legioni romane una pressione così organizzata e ne rimasero sconcertati tanto che l’iniziale inquietudine si trasformò in panico quando Mario fece entrare in azione le coorti imboscate tra gli alberi dietro lo schieramento nemico. I Germani persero la testa e, nonostante il grande coraggio e l’energia, non furono più in grado di difendersi. I romani, memori delle sconfitte passate, non fecero prigionieri e il massacro fu davvero epico. Aquae Sextiae fu qualcosa di più che una grande vittoria militare e questo non per essere stata vissuta dalla Gallia Narbonese come un evento epocale che lasciò il segno nelle tradizioni della Provenza, talune arrivate persino ai giorni nostri, ma perché annunciò l’impegno della politica di Roma nella Gallia e nella Germania renana. Di questo, come è ben noto, mezzo secolo dopo se ne farà interprete proprio il nipote di Mario, Gaio Giulio Cesare.

Quella vittoria corse per le vie di Roma come un vento divino che compensò la cupa preoccupazione indotta negli animi dalla pressione dei barbari e dalle catastrofi militari precedenti.

Intanto Mario era al suo quarto consolato, evento unico nella storia della Repubblica che riempiva di livore la casta oligarchica che tuttavia nulla poteva fare per impedire questa straordinaria ascesa politica. Mario era l’unico generale capace di affrontare e vincere i barbari e per la romanità era un salvatore della patria. Le leggi della Repubblica prevedevano che al comandante delle legioni venisse assegnato l’imperium che richiedeva l’investitura del consolato. E’ chiaro quindi che, con il protrarsi della campagna militare, Mario venisse anno dopo anno rieletto console in absentia.

La seconda e definitiva battaglia contro i barbari ebbe luogo ai Campi Raudii, che le diverse fonti collocano sorprendentemente in due luoghi lontani tra loro. Le più vecchie indicano infatti la zona di Vercelli mentre studi più recenti li collocano nella pianura padana nei pressi di Ferrara.

La vittoria questa volta Mario la dovette condividere con uno dei soliti idioti, partorito da lombi patrizi, Quinto Lutazio Catulo, console con lui nel 102. Fu proprio da quel momento che tra loro nacquero i contrasti prima personali e poi politici che nel tempo diventeranno insanabili.

Catulo era uno di quei personaggi che pretendevano di saperne più di chiunque altro anche in campi non assolutamente di sua competenza. Questioni di politica e di strategia militare lo eccitavano fino alla paranoia e questo, come si può facilmente immaginare, diede luogo ai contrasti con Mario che dovette condividerne il comando delle legioni proprio nel momento risolutivo della guerra.

Con una marcia abbastanza rapida i Cimbri avevano infatti attraversato la Svizzera e la parte occidentale dell’Austria ed avevano valicato le Alpi al Brennero, decisi a conquistare la loro terra promessa. Con una marcia abbastanza rapida i Cimbri avevano infatti attraversato la Svizzera e la parte occidentale dell’Austria ed avevano valicato le Alpi al Brennero, decisi a conquistare la loro terra promessa.

Lutazio Catulo comandava le legioni mandate ad affrontarli. Naturalmente, come tutti gli altri sconfitti, immaginava di farne un sol boccone sul fiume Adige. Con una mossa degna di Servilio Cepione fece costruire un ponte sul fiume sul quale aveva imperniato la difesa. La risposta dei barbari a quella geniale trovata fu una sonora risata. Infatti, in men che non si dica, tagliarono una quantità di tronchi belli robusti, - riguardo agli alberi la sapevano lunga avendo vissuto nelle sterminate foreste della Germania - che, sfruttando la forza della corrente, si scagliarono contro il ponte di Catulo che crollò malamente tagliando in due l’esercito. Spaventato dall’irruenza del nemico, il console tolse il campo e si ritirò, ovviamente lasciando una parte dei suoi di là del fiume. Fortunatamente le legioni vittoriose in Gallia erano rientrate in Italia e si erano schierate sul Po, pressappoco tra Rovigo e Ferrara.

Mario frattanto era andato a Roma forse per farsi confermare il comando delle operazioni e non entrare in conflitto con Catulo, che già aveva combinato guai a sufficienza. Intanto i Cimbri avevano mandato ambasciatori per chiedere il permesso di stanziarsi pacificamente nella pianura padana ma, come si poteva supporre, Mario rifiutò e, non avendo interesse a procrastinare ulteriormente lo scontro, li affrontò ai Campi Raudii.

La battaglia fu aspra e per un po’ incerta ma gli errori tattici dei barbari infine ne causarono la sconfitta e, come era accaduto ad Aquae Sextiae, ne risultò un’apocalittica mattanza. La battaglia fu aspra e per un po’ incerta ma gli errori tattici dei barbari infine ne causarono la sconfitta e, come era accaduto ad Aquae Sextiae, ne risultò un’apocalittica mattanza.

Plutarco così la tramanda ai posteri: Quando incalzarono i fuggitivi fino al loro campo, i romani si imbatterono nel più tragico degli spettacoli . Le donne vestite di nero, ritte sopra i carri, uccidevano coloro che fuggivano, fossero essi mariti, fratelli o padri. Strangolati con le loro stesse mani i figlioletti più teneri li gettavano sotto le ruote dei carri e gli zoccoli delle bestie e poi li sgozzavano. Dicono che una donna pendesse impiccata sulla punta di un timone avendo attaccati con due lacci alla caviglia i suoi bambini che penzolavano da una parte e dall’altra. Gli uomini in mancanza di alberi si legavano la gola alle corna o alle gambe dei buoi, che quindi stimolavano con un punteruolo; le bestie sobbalzavano ed essi venivano trascinati e calpestati miseramente.

(*) vedi dello stesso autore articolo su Riflessionline n° 43

|