|

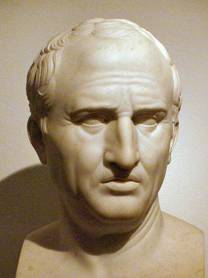

Molto, moltissimo si è scritto su Marco Tullio Cicerone tanto che sarebbero necessarie decine di volumi soltanto per farne l’elenco. Dunque nulla di nuovo si può aggiungere a ciò che è stato detto in venti secoli su questo magnifico oratore, teorico dell’eloquenza e della cultura degna di questo nome, filosofo e uomo di stato impegnato in lotte mortali contro qualsiasi tentativo di sovvertire il secolare ordine politico della sua res publica. Molto, moltissimo si è scritto su Marco Tullio Cicerone tanto che sarebbero necessarie decine di volumi soltanto per farne l’elenco. Dunque nulla di nuovo si può aggiungere a ciò che è stato detto in venti secoli su questo magnifico oratore, teorico dell’eloquenza e della cultura degna di questo nome, filosofo e uomo di stato impegnato in lotte mortali contro qualsiasi tentativo di sovvertire il secolare ordine politico della sua res publica.

Tuttavia resta difficile sfuggire al fascino che esercita sulle nostre menti che guardano a lui dall’alto di due millenni. Il suo travagliato cursus honorum di parvenu negli esclusivi corridoi della politica del tempo, le superbe orazioni attraverso le quali assurge a incontrastato signore del foro, il prezioso epistolario, in particolare ad Attico che ci apre un’eccezionale finestra sulla sua vita privata e pubblica, le opere filosofiche figlie dell’inquietudine intellettuale ed in ultimo il dramma quasi shakespeariano della fine della sua vita che ineluttabilmente coincide con quella della sua amata res republica di cui, nel bene e nel male, si consacrò difensore, tratteggiano una personalità complessa e genuina, geniale e contraddittoria e a volte inspiegabilmente ingenua.

Rimane quindi assai difficile restare ai margini dei giudizi e delle analisi di coloro che hanno detto e scritto di lui.

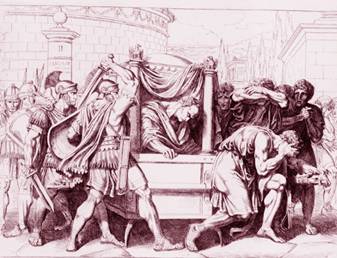

La vicenda umana e politica di Cicerone si consuma nel momento più drammatico della storia di Roma repubblicana: le stragi mariane dell’86, la marcia su Roma di Silla dell’88 e le proscrizioni dell’82, l’accordo di spartizione del potere tra Cesare, Crasso e Pompeo del 60 ed infine le proscrizioni dei triunviri Antonio, Cesare-figlio e Lepido del 43 che sancirono la sua eliminazione. Nonostante Ottavio, secondo la versione di Plutarco sulla quale nutriamo qualche dubbio, fece il possibile per salvargli la vita, Marco Antonio fu irremovibile e così Cicerone si trovò primo nella lista. La sorte volle che la spada che gli tolse la vita fosse quella di un centurione, Erennio, che circa quindici anni prima egli stesso aveva difeso assicurandogli l’assoluzione dalla grave accusa di parricidio.

Conservatore fin nel più profondo dell’animo, anche se i boni avevano sempre tenuto le distanze nei suoi confronti perché homo novus, Cicerone restò uno dei principali campioni degli ottimati. Pur lodando Marco Porcio Catone, l’eroe di Utica certamente poco portato al compromesso, come paladino delle prische virtù romane e per la rigorosa osservanza delle leggi, Cicerone, di fronte a Cesare e a coloro che giudica suoi complici nel crimine, non esita a disattenderle mettendosi fuori legge.

La lezione dell’esilio del 58 non gli era servita? Forse è proprio così, dato che non considerò mai come una lezione la legge di Publio Clodio che lo condannava all’esilio. Ai suoi occhi si trattava di un’azione di brigantaggio da cui difendersi con ogni mezzo. In lui la contraddizione era solo uno dei tratti della complessa personalità; egli, se da una parte esigeva legalità, cioè rispetto delle tradizioni che avevano fatto grande la repubblica, condannando senza riserve tutti coloro che attentavano a questo principio, dall’altra elesse gli assassini di Cesare, chissà forse perché l’amico Marco Bruto apparteneva alla stessa stirpe di Lucio Giunio Bruto, colui che rese possibile la cacciata di Tarquinio il Superbo e fondò la repubblica, a modello di amor patrio e di libertà. Una libertà però molto aristocratica, esclusiva di un ristretto gruppo parassita di oligarchi non disposti a condividere nè con lui nè con altri i privilegi tradizionali del loro ceto.

Ciò nondimeno le sue opere contribuirono a giustificare spiritualmente la vocazione universale della romanità che i conquistatori Pompeo e Cesare concepivano diversamente, cioè come realizzazione di un imperium militare. Ciò nondimeno le sue opere contribuirono a giustificare spiritualmente la vocazione universale della romanità che i conquistatori Pompeo e Cesare concepivano diversamente, cioè come realizzazione di un imperium militare.

Certo due modi diversi ma egualmente importanti di contribuire all’avvenire dell’impero: Cicerone con la stesure del De oratore, il De republica, il De finibus, le Tuscolane, il De officiis; Pompeo e Cesare con la conquista dei paesi orientali, la pacificazione della Spagna, la conquista della Gallia Transalpina e del Belgio e l’estensione dell’Impero fino ai limiti meridionali del mondo, in attesa di spingersi là dove sorge il sole.

Duediversi modi di interpretare la grandezza, di manifestare quella romanità riposta nel concetto del mos majorum. Ma si tratta comunque della conquista del mondo poiché Cicerone con le sue parole proponeva allo spirito umano una visione determinata e, mentre le istituzioni politiche si trasformavano e Roma cessava di essere una repubblica aristocratica per diventare una monarchia, il suo pensiero e le sue orazioni creavano solidi pilastri sui quali grammatici, retori e filosofi avrebbero costruito una nuova cultura. Una cultura che giungerà fino a noi.

Cicerone nel suo De republica aveva saputo dimostrare con grande chiarezza la possibilità di un princeps, ma riteneva che questi avrebbe potuto sostenere la sua parte solo in una polis dove regnassero indisturbati ordine e legalità. Non era utopia la sua, com’era stata quella del suo modello Platone, poiché una simile città, quasi perfetta, era davvero esistita ed aveva funzionato per circa un secolo, al tempo degli Scipioni, e la sua idea di humanitas era certamente degna del loro Circolo.

Il sogno di Cicerone era di "essere sempre il migliore ed di eccellere sugli altri" e, in linea con gli ideali omerici, bramava dignitas ed auctoritas. Infatti sin dai suoi esordi nella vita pubblica si ha subito l’impressione che il suo obiettivo sia raggiungere i vertici della fama. Non essendo un aristocratico, apparteneva infatti all’ordine equestre, e non avendo ricchezze sufficienti a comprare quanto era in vendita nella Roma di quel tempo, non gli restava che confidare sulle sue indubbie qualità per raggiungere quella dignitas di unPrimus inter pares. Un traguardo che riteneva alla sua portata. Caio Mario, anch’egli arpinate, vi era riuscito. Perché lui non avrebbe potuto?

Una straordinaria affermazione l’ebbe certamente nel Foro; nemmeno Quinto Ortensio Ortalo, il grande oratore, poté arrivare alla sua fama e alla sua grandezza. Ma l’aristocrazia dominante, benché avesse raggiunto la massima magistratura, fu console nel 63 e restò sempre schierato dalla parte degli Optimates, non gli consentì di raggiungere l’ultimo gradino: la carica di Censore.

La congiura di Catilina, che coincise proprio con il suo consolato, rimane un caso emblematico nella vita del nostro in quanto egli montò quello che oggi definiremmo un processo alle intenzioni. Basando tutto su delazioni alquanto sospette, denunciò Catilina e i suoi presunti complici e, con voto unanime del senato, proclamò un consultum de re publica defendenda dichiarandoli nemici pubblici.Una condanna a morte senza appello. La conseguenza fu che Catilina, messo con le spalle al muro, diede vita un improbabile colpo di stato militare che terminò con la sua morte nell’ager pistemensis. La congiura di Catilina, che coincise proprio con il suo consolato, rimane un caso emblematico nella vita del nostro in quanto egli montò quello che oggi definiremmo un processo alle intenzioni. Basando tutto su delazioni alquanto sospette, denunciò Catilina e i suoi presunti complici e, con voto unanime del senato, proclamò un consultum de re publica defendenda dichiarandoli nemici pubblici.Una condanna a morte senza appello. La conseguenza fu che Catilina, messo con le spalle al muro, diede vita un improbabile colpo di stato militare che terminò con la sua morte nell’ager pistemensis.

Cicerone sapeva molto bene come infiammare e convincere i suoi uditori e non faticò a ottenere quello che voleva, tuttavia, proprio a causa di una sorta di cecità politica ispirata più dall’ambizione che dal buon senso, non tenne conto delle conseguenze che quella frettolosa e forse ingiusta condotta avrebbe provocato nel tempo. Non si rese conto di quanto forti fossero i sentimenti di solidarietà che legavano tra loro i membri dell’aristocrazia e la condanna di Catilina e dei suoi presunti complici, si vociferava che vi fosse coinvolto anche Cesare, non gli fu mai perdonata.

Lo stesso Giulio Cesare più volte aveva trattato quest’argomento in senato, dapprima invitando Cicerone a una maggior prudenza nell’accusare il presunto congiurato poi, tempo dopo, lo rimproverò di aver mandato a morte dei cittadini romani togliendo loro, a causa della proclamazione del senatus consultum ultimum, la provocatio ad populum, cioè il diritto ad un processo davanti all’assemblea della plebe.

Proprio questa fu la ragione della lex Clodia del 58 che lo condannò all’esilio. Tuttavia Publio Clodio aveva anche altri motivi di astio verso Cicerone: uno di questi era di aver testimoniato nel 61 contro di lui nel processo a suo carico per lo scandalo della Dea Bona avvenutoproprio in casa di Cesare che allora era Pontifex Maximus, processo nel quale fu assolto perché i giurati, che avrebbero dovuto emettere la sentenza, furono corrotti dal ricco e potente Licinio Crasso.

Nel processo Cicerone lo descrisse a tinte fosche corrotto, violento, un demagogo della classe dei Gracchi. Publio Claudio, poi Clodio, Pulcro, apparteneva all’antica e nobilissima gens Claudia e fu eletto nel 58 tribunus plebis, una carica che non avrebbe potuto ricoprire se non avesse rinunciato alla sua condizione di patrizio e si fosse fatto adottare da una famiglia plebea, cosa che ottenne con l’aiuto di Cesare.

La vendetta di Clodio non si fermò alla condanna dell’esilio; durante l’allontanamento forzato demolì le case e le ville che Cicerone possedeva a Roma sul Palatino, a Tuscolo e a Formia. Solo l’intervento di Pompeo Magno, che permise anche il suo ritorno in patria, mise temine alla persecuzione disponendo, a protezione dei cantieri, i bravi di Tito Annio Milone.

Poi nel 52 Milone fece uccidere Clodio e Cicerone ne prese la difesa con l’orazione Pro Milone, che però non riuscì a declamare efficacemente a causa dei tumulti nel foro provocati dai seguaci di Clodio e Milone venne quindi condannato all’esilio.

Moltissimi storici hanno criticano la sua irresolutezza e per documentarla hanno evidenziato i suoi interminabili tentennamenti quando nel 49 si trattò di raggiungere Pompeo in Grecia. Hanno parlato della sua debolezza di carattere e dell’incapacità di prendere decisioni. Ma non è certo facile distinguere una riflessione ragionata da una mancanza di volontà. Non bisogna dimenticare che Cicerone si era formato alla filosofia dell’Accademia scettica pertanto gli veniva naturale affrontare i problemi guardandoli da tutti i punti di vista. La dialettica di Diodoto l’aiutava a definire quella che i matematici chiamano ipotesi, cioè la domanda corredata di tutti i suoi dati, e spesso Cicerone si compiaceva di questo modo di procedere.

Mentre Roma navigava a vele spiegate verso la dissoluzione del vecchio istituto repubblicano, Marco Tullio Cicerone non aveva consapevolezza che quello sarebbe stato il momento giusto per soddisfare le sue ambizioni di homo novus e assurgere a posizioni di primissimo piano che il vecchio istituto oligarchico non gli avrebbe mai consentito di raggiungere. Incatenato a un’ideale politico ormai irrealizzabile, guardava al passato; la sua fede di filosofo stoico gli impediva di essere un osservatore attento del suo tempo. Non capiva, o non voleva capire, che un ritorno all’età dell’oro era un sogno irrealizzabile. Il circolo degli Scipioni era solo un ricordo. E’ davvero singolare che un uomo così straordinario non abbia compreso l’irreversibilità della crisi politica in atto a Roma. Rimase stranamente barricato in convinzioni senza nessun realismo e di conseguenza ormeggiò la nave al molo dell’indeterminatezza. Mentre Roma navigava a vele spiegate verso la dissoluzione del vecchio istituto repubblicano, Marco Tullio Cicerone non aveva consapevolezza che quello sarebbe stato il momento giusto per soddisfare le sue ambizioni di homo novus e assurgere a posizioni di primissimo piano che il vecchio istituto oligarchico non gli avrebbe mai consentito di raggiungere. Incatenato a un’ideale politico ormai irrealizzabile, guardava al passato; la sua fede di filosofo stoico gli impediva di essere un osservatore attento del suo tempo. Non capiva, o non voleva capire, che un ritorno all’età dell’oro era un sogno irrealizzabile. Il circolo degli Scipioni era solo un ricordo. E’ davvero singolare che un uomo così straordinario non abbia compreso l’irreversibilità della crisi politica in atto a Roma. Rimase stranamente barricato in convinzioni senza nessun realismo e di conseguenza ormeggiò la nave al molo dell’indeterminatezza.

Il rapporto con Giulio Cesare fu sempre conflittuale con alterne prese di posizione. Durante tutto il periodo dell’accordo a tre con Pompeo Magno e Licinio Crasso, ose si preferiscePrimo Triunvirato, Cicerone sostenne le loro istanze in senato, soprattutto quelle di Cesare, al quale era anche debitore di un’ingente somma di denaro avuta in prestito e mia restituita, come i testimonia l’orazione De provinciis consolaribus dove si afferma l’importanza del prolungamento del mandato proconsolare in Gallia appunto di Cesare.

Con la morte di Crasso a Carre, nella provincia d’Asia nel 53, Pompeo e Cesare giunsero ben presto alla resa dei conti. Cicerone, seguendo il suo ideale di conservatore, scelse ciò che in quel momento gli appariva comeil male minore. Pensava che una vittoria di Pompeo avrebbe dato quasi certamente origine a una dittatura allo scopo di riportare l’ordine e la pacificazione a Roma, ma era altresì convinto che sarebbe stata di breve durata. Così, benché più volte sollecitato da Marco Antonio, su disposizione di Cesare, a restare, dopo lunga riflessione si imbarcò per la Grecia per raggiungere Pompeo. A Farsalo nell’agosto del 48, e con la conseguente morte di Pompeo ad Alessandria, le speranze di restaurazioneche coltivava in cuore furono infrante e il suo destino, insieme a quello di molti senatori che si erano schierati contro il vincitore, risultò per qualche tempo assai incerto.

Ma Cesare, sapendo quanto avrebbe rafforzato la sua immagine davanti al popolo dimostrare clementia e quanto sostegno prezioso l’oratore, che aveva sicuramente in grande stima, avrebbe potuto dargli in senato, lo perdonò insieme a quel Marco Giunio Bruto, Cassio Longino e Decimo Giunio Bruto Albino che alle idi di marzo del 44, nella basilica pompeiana, lo avrebbero assassinato.

Ma ancora una volta Cicerone non colse l’irreversibilità della crisi istituzionale credendo che la morte di Cesare potesse sanare la profonda frattura tra i due schieramenti. In effetti all’inizio si ebbe l’impressione di un possibile ripristino del potere senatorio, quando le stesse anime della congiura ottennero l’incarico di propretore: Bruto in Gallia, Caio Cassio Longino in Illiria. Cicerone sussultò dalla gioia e la sua voce si fece tagliente come una spada. Il vigore, l’impeto polemico e l’ardore appassionato con cui s’impegnò con tutte le sue forze nella lotta contro Antonio pronunciando ben quattordici orazioni, le Filippiche, modellate su quelle di Demostene, è impressionante. Con esse iniziò una violenta campagna denigratoria ma quando poi, nell’agosto del 43, venne proposta e approvatala lex Pedia de infectoribus Caesaris che intendeva colpire gli assassini di Cesare e poi il 27 novembre dello stesso anno la Lex Titia che designava Ottavio, Antonio e Marco Emilio Lepido Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestate, si decise il destino della Repubblica e insieme quello di Cicerone. Ma ancora una volta Cicerone non colse l’irreversibilità della crisi istituzionale credendo che la morte di Cesare potesse sanare la profonda frattura tra i due schieramenti. In effetti all’inizio si ebbe l’impressione di un possibile ripristino del potere senatorio, quando le stesse anime della congiura ottennero l’incarico di propretore: Bruto in Gallia, Caio Cassio Longino in Illiria. Cicerone sussultò dalla gioia e la sua voce si fece tagliente come una spada. Il vigore, l’impeto polemico e l’ardore appassionato con cui s’impegnò con tutte le sue forze nella lotta contro Antonio pronunciando ben quattordici orazioni, le Filippiche, modellate su quelle di Demostene, è impressionante. Con esse iniziò una violenta campagna denigratoria ma quando poi, nell’agosto del 43, venne proposta e approvatala lex Pedia de infectoribus Caesaris che intendeva colpire gli assassini di Cesare e poi il 27 novembre dello stesso anno la Lex Titia che designava Ottavio, Antonio e Marco Emilio Lepido Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestate, si decise il destino della Repubblica e insieme quello di Cicerone.

Se, come uomo politico, fu incoerente, vanitoso e di scarsa lungimiranza, il corpus delle sue opere costituisce davvero un documento culturale di straordinario valore nel quale si tengono per mano, con una sorta di magica coerenza, i dialoghi su storia e regole dell'arte della retorica, l’affascinante visione politica della teorizzazione del diritto ed infine la filosofia come Consolatio nella quale immergersi alla ricerca di conforto per la perdita della figlia Tullia o le tormentose delusioni della politica.

Fu il primo degli autori romani a comporre opere filosofiche in latino che costituiscono un'inestimabile fonte di conoscenza delle teorie del pensiero ellenistico. Figlio ideale di Zenone e perenne allievo dell’Accademia, Cicerone affronta le tematiche care agli stoici: conoscenza, saggezza, felicità, vita e morte. Questa breve parentesi, cominciata alla soglia della senilità, descrive a tinte opache l’umore di quegli anni che lo vedono deluso e addolorato per le perdite familiari. Si sente pervaso da un tipo di malinconia per la quale non v’è rimedio, un malessere che apre al dramma esistenziale con un continuo guardarsi intorno alla ricerca di confortanti similarità e la quasi persecutoria ricerca del senso del giusto che conduce all’ideale di honestum.

Immedesimandosi nell’austera figura di Catone il Censore, tratteggia una senilità perfettamente armonizzata dal gusto per l’otium e la tenacia dell’impegno politico. Due opposte esigenze che per tutta la vita non riuscì a conciliare. Appare forse un po’ patetica l’atmosfera che si respira nel Laelius, de amicitia che, all'indomani dell'uccisione di Cesare, accompagna il rientro di Cicerone sulla scena politica, mentre suona paradossale che nel De officiis, parlando della magnitudo animi, manifesti un disprezzo quasi ascetico per tutti i beni terreni come la fama, gli onori, la ricchezza e il potere per poi, nei Paradoxa stoicorum, trastullarsi come un gioviale goliardo con sei affermazioni contrarie all’opinione comune,che tanto hanno disorientato i pedanti filologi tedeschi.

|