|

Qualche mese dopo aver abbandonato lo studio Adler & Sullivan un agiato uomo d’affari, William H. Winslow, commissionò al giovane F. L. Wright una dimora che doveva sorgere in un ampio terreno a River Forest, suburbio di Chicago non lontano da Oak Park. Nella casa Winslow troviamo il germe di quasi tutte le magnifiche idee che l’architettura domestica americana ereditò dal genio di Wright: la dominante orizzontale, il profilo generale nettamente definito, evidente e semplice e il gioco intricato di ornamentazioni che formano una ricca tessitura sulle superfici esterne dell’edificio. Questa trama doveva essere visibile soltanto ad una distanza ravvicinata, secondo la regola fondamentale per cui una grande architettura deve apparire armoniosa e semplice da lontano quanto sofisticata e ricca da vicino. Qualche mese dopo aver abbandonato lo studio Adler & Sullivan un agiato uomo d’affari, William H. Winslow, commissionò al giovane F. L. Wright una dimora che doveva sorgere in un ampio terreno a River Forest, suburbio di Chicago non lontano da Oak Park. Nella casa Winslow troviamo il germe di quasi tutte le magnifiche idee che l’architettura domestica americana ereditò dal genio di Wright: la dominante orizzontale, il profilo generale nettamente definito, evidente e semplice e il gioco intricato di ornamentazioni che formano una ricca tessitura sulle superfici esterne dell’edificio. Questa trama doveva essere visibile soltanto ad una distanza ravvicinata, secondo la regola fondamentale per cui una grande architettura deve apparire armoniosa e semplice da lontano quanto sofisticata e ricca da vicino.

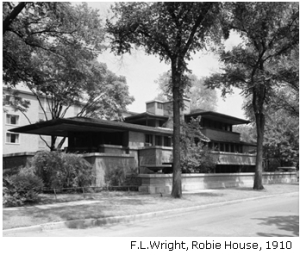

Negli anni successivi lo stile del giovane architetto cominciò a delinearsi chiaramente e le sue composizioni, liberate dalla costrizione della simmetria, si articolarono in maniera sempre più sciolta. Le case di questo decennio possono essere considerate in maniera univoca, come parti complementari di un unico grande progetto per la creazione di una nuova architettura domestica americana. Nelle Prairie Houses lo spazio si sviluppa in maniera libera e dinamica, determinando un succedersi di stanze interconnesse, separate da scorci sapientemente calcolati. Un’improvvisa sorgente di luce dietro un angolo, uno squarcio di paesaggio, un dislivello inatteso, un suggestivo intervallo prospettico. All’interno di questi ambienti sembra diffondersi una melodica sinfonia di spazio e di luce, i cui ritmo è determinato dal susseguirsi di esperienze del tutto divergenti, correlate con continuità e armonia indiscutibili. Liberandosi della rigida scatola architettonica, il cui unico scopo era delimitare una specifica cubatura, Wright progettò uno spazio fluido, dilatato, aperto su se stesso e verso l’ambiente circostante. Un solo, drammatico espediente garantisce questa resa dinamica e spalanca al campo visivo una prospettiva sorprendente: le intersezioni delle pareti si dissolvono in vetro, gli angoli sono aboliti e le superfici, che dovrebbero incontrarsi in maniera ortogonale, non si toccano mai e Negli anni successivi lo stile del giovane architetto cominciò a delinearsi chiaramente e le sue composizioni, liberate dalla costrizione della simmetria, si articolarono in maniera sempre più sciolta. Le case di questo decennio possono essere considerate in maniera univoca, come parti complementari di un unico grande progetto per la creazione di una nuova architettura domestica americana. Nelle Prairie Houses lo spazio si sviluppa in maniera libera e dinamica, determinando un succedersi di stanze interconnesse, separate da scorci sapientemente calcolati. Un’improvvisa sorgente di luce dietro un angolo, uno squarcio di paesaggio, un dislivello inatteso, un suggestivo intervallo prospettico. All’interno di questi ambienti sembra diffondersi una melodica sinfonia di spazio e di luce, i cui ritmo è determinato dal susseguirsi di esperienze del tutto divergenti, correlate con continuità e armonia indiscutibili. Liberandosi della rigida scatola architettonica, il cui unico scopo era delimitare una specifica cubatura, Wright progettò uno spazio fluido, dilatato, aperto su se stesso e verso l’ambiente circostante. Un solo, drammatico espediente garantisce questa resa dinamica e spalanca al campo visivo una prospettiva sorprendente: le intersezioni delle pareti si dissolvono in vetro, gli angoli sono aboliti e le superfici, che dovrebbero incontrarsi in maniera ortogonale, non si toccano mai e  sembrano continuamente scivolare l’una dietro l’altra nello spazio. Il dinamismo di questi ambienti si propaga all’esterno dell’edificio e oltre, fino ad inserire completamente l’architettura nel paesaggio naturale che la circonda. I profondi sbalzi del tetto e i suoi orli sottili, le finestre di vetro a nastro continuo che partendo direttamente da sotto la lastra di copertura continuano fino alla linea comune del davanzale, i parapetti e le terrazze che spesso diventano fioriere o urne di vegetazione: tutti questi elementi introducono direttamente nella composizione le forme della natura come se l’architetto avesse posato con estrema delicatezza la sua creatura sul suolo, finché terreno e struttura non fossero diventati una cosa sola. In quasi tutte le Prairie Houses l’intera composizione si sviluppa partendo da un volume centrale più alto del resto della casa, molto spesso un soggiorno a due piani. Questo nucleo funziona proprio come un cuore, poiché al centro vi si trova un caminetto ancorato direttamente alla roccia dal quale, oltre a diffondersi il calore, si estendono in tutte le direzioni gli ambienti secondari. In questo modo la casa sembra crescere dal paesaggio come una formazione geologica a strati orizzontali, di mattoni e di vetro. Nelle Prairie Houses inoltre riemergono influenze dell’architettura tradizionale giapponese, suggestioni nate all’epoca dell’Esposizione di Chicago. Una striscia orizzontale percorre senza interruzioni tutte le pareti all’altezza dello stipite della porta, emergendo all’esterno dell’edificio nella fascia della copertura e il profilo del tetto sembra interrotto da una specie di scalino, molto simile a quello che si riscontra nella casa tradizionale giapponese. sembrano continuamente scivolare l’una dietro l’altra nello spazio. Il dinamismo di questi ambienti si propaga all’esterno dell’edificio e oltre, fino ad inserire completamente l’architettura nel paesaggio naturale che la circonda. I profondi sbalzi del tetto e i suoi orli sottili, le finestre di vetro a nastro continuo che partendo direttamente da sotto la lastra di copertura continuano fino alla linea comune del davanzale, i parapetti e le terrazze che spesso diventano fioriere o urne di vegetazione: tutti questi elementi introducono direttamente nella composizione le forme della natura come se l’architetto avesse posato con estrema delicatezza la sua creatura sul suolo, finché terreno e struttura non fossero diventati una cosa sola. In quasi tutte le Prairie Houses l’intera composizione si sviluppa partendo da un volume centrale più alto del resto della casa, molto spesso un soggiorno a due piani. Questo nucleo funziona proprio come un cuore, poiché al centro vi si trova un caminetto ancorato direttamente alla roccia dal quale, oltre a diffondersi il calore, si estendono in tutte le direzioni gli ambienti secondari. In questo modo la casa sembra crescere dal paesaggio come una formazione geologica a strati orizzontali, di mattoni e di vetro. Nelle Prairie Houses inoltre riemergono influenze dell’architettura tradizionale giapponese, suggestioni nate all’epoca dell’Esposizione di Chicago. Una striscia orizzontale percorre senza interruzioni tutte le pareti all’altezza dello stipite della porta, emergendo all’esterno dell’edificio nella fascia della copertura e il profilo del tetto sembra interrotto da una specie di scalino, molto simile a quello che si riscontra nella casa tradizionale giapponese.

Quattro progetti per edifici non residenziali ideati nel primo decennio del nuovo secolo meritano di essere citati come esempi del raffinatissimo gusto e della grande inventiva che Wright sviluppava con l’esperienza. Il primo risale in realtà al 1894, quando la compagnia americana Luxfer Prism incaricò il giovane architetto di progettare qualcosa che contribuisse a pubblicizzare il nuovo modulo di vetro detto “direzionale”. Wright disegnò allora un edificio a lastra alto dieci piani, la cui facciata che dava verso la strada doveva essere realizzata interamente in vetro e telai vetrati scorrevoli. Questo progetto, che tuttavia rimase solo uno schizzo, fu il primo suggerimento del vero e proprio “curtain-wall”, invenzione che in pochi anni rivoluzionò completamente la storia dell’architettura. Quattro progetti per edifici non residenziali ideati nel primo decennio del nuovo secolo meritano di essere citati come esempi del raffinatissimo gusto e della grande inventiva che Wright sviluppava con l’esperienza. Il primo risale in realtà al 1894, quando la compagnia americana Luxfer Prism incaricò il giovane architetto di progettare qualcosa che contribuisse a pubblicizzare il nuovo modulo di vetro detto “direzionale”. Wright disegnò allora un edificio a lastra alto dieci piani, la cui facciata che dava verso la strada doveva essere realizzata interamente in vetro e telai vetrati scorrevoli. Questo progetto, che tuttavia rimase solo uno schizzo, fu il primo suggerimento del vero e proprio “curtain-wall”, invenzione che in pochi anni rivoluzionò completamente la storia dell’architettura.

Nel 1902 Wright disegnò un edificio straordinariamente moderno che consisteva in un semplice blocco rettangolare, concluso da due lunghe fasce di vetro e coperto da un tetto piatto notevolmente aggettante. L’intera composizione posava su di un basamento piuttosto ampio che si espandeva ben oltre i confini della struttura vera e propria, sottolineando la direttrice orizzontale che dominava l’intero complesso. Si tratta del progetto per lo Yahara Boat Club, che doveva sorgere a Madison, nel Wisconsin. Anche questo edificio, purtroppo, rimase solo su carta.

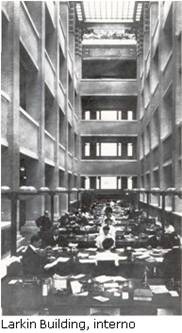

Negli anni immediatamente successivi Wright costruì molti edifici a Buffalo, nello stato di New York, per Darwin D. Martin, un facoltoso uomo d’affari. La più nota di queste costruzioni è la bellissima casa Martin, parte del celebre gruppo delle Prairie Houses, che dopo aver subito molti danni, fu demolita e ricostruita tra il 1992 e il 1997. Grazie alla stima che Martin nutriva nei suoi confronti, Wright ottenne l’incarico per l ’edificio amministrativo della Larkin Company. Il Larkin Building era una costruzione decisamente verticale dalle forme molto semplici e pulite, con pochissima ornamentazione. Lo spazio interno era articolato ai margini di un pozzo sovrastato da un immenso lucernaio, un asse centrale di luce e di aria intorno al quale si aprivano le gallerie degli uffici. ’edificio amministrativo della Larkin Company. Il Larkin Building era una costruzione decisamente verticale dalle forme molto semplici e pulite, con pochissima ornamentazione. Lo spazio interno era articolato ai margini di un pozzo sovrastato da un immenso lucernaio, un asse centrale di luce e di aria intorno al quale si aprivano le gallerie degli uffici.

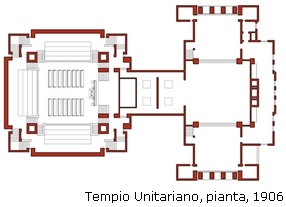

Nel 1906 terminarono i lavori per il Tempio Unitariano ad Oak Park, progetto nel quale confluirono molti delle idee e degli studi che Wright aveva sviluppato negli anni immediatamente precedenti, quando disegnava il Boat Club e realizzava il Larkin Building. Il Tempio Unitariano consiste fondamentalmente in due corpi semi-indipendenti: un auditorium a pianta quadrata e una casa parrocchiale più stretta e lunga. Questi corpi, alti almeno due piani, non presentano affatto l’accentuazione orizzontale del Boat Club ma, come il Larkin Building, seguono una direttrice nettamente verticale. Lo spazio interno si organizza secondo un aspetto molto simile a quello del Larkin Building, ossia un’alta corte centrale su cui si affacciano le balconate che cingono i corridoi dei vari livelli. Questo ambiente è coperto da una maestosa struttura cellulare a lucernai, tramite la quale la luce del sole è diffusa all’interno sia dai lati che dalla sommità. Nonostante ciò alme no due particolari dell’edificio di Oak Park discendono direttamente dal progetto per il Boat Club. Il primo è il solido basamento concluso da una fascia di finestre che appaiono come compresse dall’orlo sporgente della piatta lastra di copertura. Il secondo elemento in comune è la semplice e moderna ornamentazione del Tempio Unitariano, la cui tessitura minuta affiora alla vista solamente da un punto di osservazione molto ravvicinato. Per quanto riguarda la planimetria dell’edificio, il Tempio di Oak Park presenta una soluzione del tutto originale: si tratta della prima sperimentazione della pianta “binucleare” o ad H. Grazie a questo schema planimetrico Wright riuscì ad organizzare in modo efficiente e risolutivo la disposizione degli ambienti in un edificio multifunzionale. Infatti, la pianta ad H colloca in corpi distinti le due funzioni principali ed opposte di un programma dato: in una casa, le zone giorno rispetto alle zone notte e in un edificio cittadino, il blocco degli uffici rispetto alla sala consiliare. Questi due corpi separati, disposti in maniera parallela, sono connessi tramite uno stretto corridoio ortogonale nel quale si trova anche l’ingresso principale dell’edificio. La pianta binucleare, separando e al tempo stesso collegando gli spazi riservati alle opposte funzioni, si dimostrò adattissima agli edifici multifunzionali, tanto che fu sistematicamente adottata dagli architetti razionalisti come Le Corbusier e Gropius. no due particolari dell’edificio di Oak Park discendono direttamente dal progetto per il Boat Club. Il primo è il solido basamento concluso da una fascia di finestre che appaiono come compresse dall’orlo sporgente della piatta lastra di copertura. Il secondo elemento in comune è la semplice e moderna ornamentazione del Tempio Unitariano, la cui tessitura minuta affiora alla vista solamente da un punto di osservazione molto ravvicinato. Per quanto riguarda la planimetria dell’edificio, il Tempio di Oak Park presenta una soluzione del tutto originale: si tratta della prima sperimentazione della pianta “binucleare” o ad H. Grazie a questo schema planimetrico Wright riuscì ad organizzare in modo efficiente e risolutivo la disposizione degli ambienti in un edificio multifunzionale. Infatti, la pianta ad H colloca in corpi distinti le due funzioni principali ed opposte di un programma dato: in una casa, le zone giorno rispetto alle zone notte e in un edificio cittadino, il blocco degli uffici rispetto alla sala consiliare. Questi due corpi separati, disposti in maniera parallela, sono connessi tramite uno stretto corridoio ortogonale nel quale si trova anche l’ingresso principale dell’edificio. La pianta binucleare, separando e al tempo stesso collegando gli spazi riservati alle opposte funzioni, si dimostrò adattissima agli edifici multifunzionali, tanto che fu sistematicamente adottata dagli architetti razionalisti come Le Corbusier e Gropius.

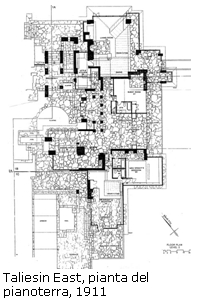

Alla fine del primo decennio del ‘900 Wright era uno dei più noti e richiesti architetti americani e le sue opere occupavano una parte sempre maggiore nelle esposizioni annuali del Chicago Architectural Club. Proprio in questi anni l’incontro con una donna sposata sconvolse completamente la sua vita privata. La giovane era moglie di Edwin Cheney, amico per il quale aveva costruito una piccola casa nel 1904. Wright se ne innamorò perdutamente, tanto da chiedere subito il divorzio alla moglie Chaterine, la quale tuttavia rifiutò. Nel 1909 i due amanti decisero di partire ugualmente insieme per l’Europa, dove trascorsero un lungo periodo. Quando tornarono negli Stati Uniti, nel 1911, Wright decise di costruire una dimora per sé e per il suo nuovo amore. Dopo aver valutato parecchi lotti di terreno, scelse come sito un pittoresco colle a Spring Green, nel Wisconsin, dove qualche mese più tardi sorse Taliesin East. Oggi questo complesso si sviluppa in maniera molto estesa, con numerosi cortili terrazzati e diverse case alquanto ravvicinate tra loro. L’edificio originale invece era piuttosto piccolo, una Prairie House affiancata da un’ala che serviva da studio, la quale a sua volta era collegata direttamente alle stalle, al granaio e al garage.

Poco tempo dopo, quando la tempesta mediatica scatenata dalle vicende della sua vita sentimentale era ormai passata, Wright ottenne un incarico prestigioso e stimolante: la progettazione del ristorante dei Midway Gardens a Chicago. L’architettura che ne risultò fu una sorta di versione cittadina di Taliesin East: un complesso di forme degradanti, masse e volumi su livelli intersecati, terrazze e torrette. La composizione architettonica fu qui modellata in combinazioni tanto libere da suggerire un’esperienza spaziale del tutto innovativa.

I lavori per i Midway Gardens erano quasi terminati, quando giunse una terribile notizia da Taliesin East. Un dipendente al servizio della casa era improvvisamente impazzito e aveva ucciso sette degli abitanti e messo a fuoco l’edificio. La signora Cheney e i suoi due bambini erano morti e l’intera abitazione era bruciata e distrutta. Questa orrenda tragedia paralizzò completamente la vita e le facoltà di Wright che per un certo periodo si rinchiuse nel suo dolore. Ben presto però la volontà di vivere e di creare tornò a motivare il suo genio ed egli dimostrò al mondo intero di aver superato la profonda crisi che lo aveva sconvolto, impegnandosi in uno degli incarichi più celebri della sua carriera: la costruzione del nuovo albergo imperiale di Tokyo, che doveva sostituire l’antico, crollato per un terremoto. La progettazione di questo edificio durò molti mesi poiché si posero subito diversi problemi da risolvere. Innanzi tutto il luogo sul quale doveva sorgere l’albergo consisteva in “due metri e mezzo di terreno simile al formaggio, sotto il quale c’era fango liquido”. Wright pensò allora di far galleggiare le fondamenta su questo letto di fango, anziché tentare di affondare i sostegni ancora più in basso. Il secondo problema era di tipo strutturale, ossia ideare un sistema che permettesse all’edificio di resistere indenne alle frequenti scosse sismiche che scuotono l’area giapponese. Se l’effetto di un terremoto è di spaccare la struttura in piccole parti, perché non costruire direttamente molte sezioni collegate tra loro da “giunti di espansione”? In questo modo le varie parti avrebbero potuto muoversi indipendentemente l’una dall’altra, quando fosse stato necessario, evitando che l’intero edificio si sgretolasse a causa dei terremoti. Per sostenere questo complesso sistema in movimento Wright pose dei pilastri al centro di ciascun settore, in modo che i pavimenti aggettassero notevolmente all’infuori di questi perni. Anche i muri perimetrali erano sostenuti dagli stessi sostegni: così, non essendo in contatto diretto l’una con l’altra, ciascuna parte dell’albergo poteva muoversi in maniera indipendente e poi tornare alla posizione originaria. Questo geniale sistema funzionava come la mano di un cameriere che sostiene il vassoio sul braccio levato, bilanciando il peso con le dita poste al centro di esso. Nel 1920, due anni dopo che i lavori per l’albergo erano terminati, un terribile terremoto distrusse gran parte del centro di Tokyo e quasi centomila persone morirono seppellite dalle macerie. Per diversi giorni i quotidiani americani affermarono che anche l’albergo imperiale era crollato, ma Wright non riusciva a crederci. Infine gli pervenne un telegramma da parte del barone Okyra con scritte poche parole che oggi si trovano citate in qualsiasi manuale di architettura:

ALBERGO RIMASTO ILLESO MONUMENTO VOSTRO GENIO

SERVIZI RESATI PERFETTO FUNZIONAMENTO

ASSICURANO RICOVERO CENTINAIA SENZA TETTO

CONGRATULAZIONI

Il genio di Frank Lloyd Wright si era manifestato in tutta la sua grandezza, dimostrando non solo il valore delle sue architetture eccentriche e visionarie, ma anche il talento dell’ingegnere migliore che l’epoca moderna abbia conosciuto. Con il passare degli anni il suo nome assurse alla storia e molti altri famosissimi progetti arricchirono il suo curriculum. Come non citare la stupenda “Fallingwater house” ed il celebre Guggenheim Museum di New York, che sono forse gli edifici più conosciuti realizzati dal Maestro.

Dopo un’esistenza carica di passioni e ricca di successi lavorativi, sebbene continuamente funestata dagli eventi della sua vita privata, Frank Lloyd Wright morì il 9 aprile 1959, dopo un’operazione di scarsa importanza, all’età di quasi novant’anni. Fu seppellito a Taliesin East, in una cappella funeraria che lui stesso aveva progetto e che fu terminata qualche anno dopo la sua morte.

|