Le origini della comunità Shaker, letteralmente “coloro che si agitano”, vanno ricercate nell’Europa XVII secolo quando numerose sette religiose, nate dalla comune matrice protestante, svilupparono il proprio credo seguendo principi e regole leggermente diversi, in ragione di vari fattori e di numerose questioni teologiche. La dottrina degli Shakers nacque dalla convergenza ideologica tra quella dei Quakers inglesi e quella dei Camisardi francesi. Verso la metà del 1700 i Quakers abbandonarono l’abitudine di ballare in maniera sfrenata e convulsa per scacciare dal corpo tutti i mali e le tentazioni terrestri, dalla quale discende il nome (to quake: tremare). Una comunità di Manchester invece mantenne questa consuetudine e cominciò ad essere conosciuta con il nome di Shaking Quakers, o Shakers. La pratica religiosa di questa setta secessionista fu inoltre influenzata da alcuni Camisardi francesi che vivevano in Inghilterra da esuli, scacciati oltre la Manica dall’esercito di Luigi XIV nel 1702-1706. Ann Lee, fondatrice degli American Shakers, nacque a Manchester nel 1736 in una famiglia molto povera. Crebbe immersa nell’atmosfera della comunità Shaker e ne divenne presto un membro effettivo, anche perché tutta la sua famiglia ne faceva parte. All’età di ventidue anni la ragazza ebbe una visione “della luce Divina”, motivo per cui tutti membri della setta cominciarono a chiamarla Mother Ann Lee, riconoscendola come loro leader. Secondo la tradizione, nel 1774 Mother Ann ebbe un’altra visitazione, nella quale la luce Divina le ordinava di partire per l’America e di fondare una nuova chiesa cristiana: the Society of Belivers in Christ’s Second Appearing (coloro che credono in una seconda apparizione di Cristo). In realtà è molto probabile che la congregazione sia stata costretta ad emigrare oltreoceano per sfuggire alle persecuzioni della chiesa anglicana. Comunque, nel 1776, Mother Ann fondò la prima comunità Shaker americana in una zona a nord-ovest della cittadina di Albany, nello stato di New York. Le origini della comunità Shaker, letteralmente “coloro che si agitano”, vanno ricercate nell’Europa XVII secolo quando numerose sette religiose, nate dalla comune matrice protestante, svilupparono il proprio credo seguendo principi e regole leggermente diversi, in ragione di vari fattori e di numerose questioni teologiche. La dottrina degli Shakers nacque dalla convergenza ideologica tra quella dei Quakers inglesi e quella dei Camisardi francesi. Verso la metà del 1700 i Quakers abbandonarono l’abitudine di ballare in maniera sfrenata e convulsa per scacciare dal corpo tutti i mali e le tentazioni terrestri, dalla quale discende il nome (to quake: tremare). Una comunità di Manchester invece mantenne questa consuetudine e cominciò ad essere conosciuta con il nome di Shaking Quakers, o Shakers. La pratica religiosa di questa setta secessionista fu inoltre influenzata da alcuni Camisardi francesi che vivevano in Inghilterra da esuli, scacciati oltre la Manica dall’esercito di Luigi XIV nel 1702-1706. Ann Lee, fondatrice degli American Shakers, nacque a Manchester nel 1736 in una famiglia molto povera. Crebbe immersa nell’atmosfera della comunità Shaker e ne divenne presto un membro effettivo, anche perché tutta la sua famiglia ne faceva parte. All’età di ventidue anni la ragazza ebbe una visione “della luce Divina”, motivo per cui tutti membri della setta cominciarono a chiamarla Mother Ann Lee, riconoscendola come loro leader. Secondo la tradizione, nel 1774 Mother Ann ebbe un’altra visitazione, nella quale la luce Divina le ordinava di partire per l’America e di fondare una nuova chiesa cristiana: the Society of Belivers in Christ’s Second Appearing (coloro che credono in una seconda apparizione di Cristo). In realtà è molto probabile che la congregazione sia stata costretta ad emigrare oltreoceano per sfuggire alle persecuzioni della chiesa anglicana. Comunque, nel 1776, Mother Ann fondò la prima comunità Shaker americana in una zona a nord-ovest della cittadina di Albany, nello stato di New York.

Uno dei principi fondamentali della setta imponeva la totale separazione dal mondo profano per dedicarsi anima e corpo alla vita comunitaria. Questo presupponeva che le comunità Shakers dovessero raggiungere la completa autosufficienza, provvedendo a soddisfare ogni bisogno all’interno dei villaggi, senza mai ricorrere ai prodotti della vicina civiltà urbana. Tale organizzazione sociale, influenzata dai principi della fede e legata ad una condotta di vita puritana, condizionò ben presto anche il modo di costruire gli edifici e di arredare gli ambienti interni con mobili e suppellettili di un’eleganza semplice ed essenziale. Per realizzare il “Paradiso sulla terra” ogni gesto quotidiano doveva essere espressione di fede: il lavoro diventava quindi liturgia, rapporto con Dio, gestione di una creatività che è dono divino. «Mani al lavoro e cuori a Dio» soleva ripetere Mother Ann Lee.

Essendo convinti del dualismo di Dio, cioè della sua doppia natura maschile e femminile, gli Shakers americani praticavano un rigidissimo celibato. Per questa ragione molti dei nuovi membri furono adottati e crebbero nella comunità sviluppando fin dall’infanzia quel principio di funzionalità e quella dedizione al lavoro manuale che fecero della produzione Shaker un marchio universalmente noto e apprezzato. Ann Lee affermava che «ogni bellezza non fondata sull’utilità ben presto diventa sgradevole e necessiterà la continua sostituzione con qualcosa di nuovo. Ciò che ha in sé la maggiore utilità possiede la maggiore bellezza». Essendo convinti del dualismo di Dio, cioè della sua doppia natura maschile e femminile, gli Shakers americani praticavano un rigidissimo celibato. Per questa ragione molti dei nuovi membri furono adottati e crebbero nella comunità sviluppando fin dall’infanzia quel principio di funzionalità e quella dedizione al lavoro manuale che fecero della produzione Shaker un marchio universalmente noto e apprezzato. Ann Lee affermava che «ogni bellezza non fondata sull’utilità ben presto diventa sgradevole e necessiterà la continua sostituzione con qualcosa di nuovo. Ciò che ha in sé la maggiore utilità possiede la maggiore bellezza».

L’ordine e la pulizia erano valori essenziali all’interno della comunità: ogni cosa doveva avere il suo posto e tutti i mobili, le suppellettili e gli attrezzi da loro prodotti erano studiati per raggiungere la massima funzionalità e praticità d’uso. La nitidezza e la semplicità delle linee insieme al rifiuto di ogni ornamento, contraddistinguono tanto le architetture che i complementi d’arredo creati dagli Shakers. Il loro stile, rigoroso ed essenziale, elegante ma al tempo stesso semplice, scaturiva da uno stato di grazia spirituale, frutto di una vita dedicata al raggiungimento della perfezione morale.

Le architetture disegnate e costruite dagli Shakers sono prive di qualsiasi dettaglio fantasioso o bizzarro: esternamente come negli interni domina un’esecuzione pulita, lineare ed essenziale. Sono eliminate le modanature, i cornicioni appariscenti, i rivestimenti a perline e qualsiasi altro tipo di decorazione parietale. Gli edifici che erano usati contemporaneamente da entrambi i sessi, come quelli destinati alle riunioni o alle cerimonie religiose, sono dotati di due porte d’accesso e di due rampe di scale separate.

L’importanza attribuita da questa comunità a valori quali l’ordine, l’utilità e la robustezza si rifletteva tanto nei prodotti artigianali quanto nei mobili e negli utensili creati nei loro laboratori. L’armonia delle proporzioni e la purezza formale distinguono questi oggetti, spesso colorati con una leggera mano di rosso veneziano o di giallo ocra. Ogni fase di produzione era eseguita con i materiali di cui la comunità disponeva, tra cui il più usato era certamente il legno, considerato un dono divino, una bellezza naturale da amare e rispettare. Per questo motivo, nella lavorazione dell’oggetto, il legno era economizzato al massimo, non certo per carenza ma unicamente per amore. La pratica dell’impiallacciatura (che consiste nel rivestire con un sottile foglio di legno pregiato un legno di scarso valore o di brutto aspetto) era considerata peccato, poiché ogni qualità di legno possiede uguale virtù e bellezza. L’importanza attribuita da questa comunità a valori quali l’ordine, l’utilità e la robustezza si rifletteva tanto nei prodotti artigianali quanto nei mobili e negli utensili creati nei loro laboratori. L’armonia delle proporzioni e la purezza formale distinguono questi oggetti, spesso colorati con una leggera mano di rosso veneziano o di giallo ocra. Ogni fase di produzione era eseguita con i materiali di cui la comunità disponeva, tra cui il più usato era certamente il legno, considerato un dono divino, una bellezza naturale da amare e rispettare. Per questo motivo, nella lavorazione dell’oggetto, il legno era economizzato al massimo, non certo per carenza ma unicamente per amore. La pratica dell’impiallacciatura (che consiste nel rivestire con un sottile foglio di legno pregiato un legno di scarso valore o di brutto aspetto) era considerata peccato, poiché ogni qualità di legno possiede uguale virtù e bellezza.

I mobili prodotti nelle officine delle comunità Shakers presentano soluzioni funzionali assolutamente geniali: sedie con supporti traversi digradanti in spessore dall’alto verso il basso, al diminuire della funzione di appoggio; schienali sagomati con una leggera curvatura verso l’interno, per garantire un’ottimale linea di sostegno lombare; mobili polifunzionali con ampi e numerosi cassetti per riporre biancheria e ogni genere di oggetto domestico; e ancora tavoli, scrittoi e letti montati su quattro ruote, per facilitarne lo spostamento.

Poiché il senso e lo scopo di un oggetto risiedono nella sua funzionalità, la perfezione esecutiva è raggiunta quando esso è utilizzabile in maniera agevole e fluida. Dunque l’obiettivo non é la bellezza formale ma l’utilità. Moltissimi oggetti domestici oggi considerati comuni sono invenzioni brevettate dalle comunità Shakers, dalla sega circolare alla molletta per il bucato, dalla scopa piatta (che rimpiazzò le vecchie ramazze tonde) alla sedia a rotelle.

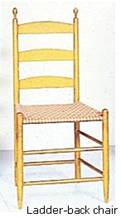

Tra le infinite varietà di sedie, seggiole, sgabelli e poltroncine disegnate dagli Shakers, un modello ha riscosso particolare successo: la cosiddetta ladder-back chair, letteralmente “sedia con schienale a pioli”, una seduta con appoggio in paglia di Vienna o legno, braccioli e un alto dorsale raccordato da una serie di traversi che ricorda, appunto, una scala a pioli. Queste sedie sono molto leggere poiché in origine dovevano poter essere agganciate a delle speciali fasce di legno con pioli, inchiodate alle pareti, per liberare il pavimento e facilitare la pulizia degli ambienti. Le sedie dei refettori, invece, avevano schienali molto bassi per essere spinte completamente sotto i tavoli, in modo che il locale avesse sempre un aspetto ordinato e pulito.

All’interno di questa vasta produzione pochissimi sono i pezzi firmati, poiché marcare gli articoli era segno di superbia e di amor proprio. In alcuni esemplari dell’ottocento tuttavia si possono trovare due sigle che indicano l’anno e il luogo di produzione. Un discorso diverso va fatto per gli articoli commerciali: nel 1873 gli Shakers registrarono un marchio e cominciarono a produrre oggetti destinati alla vendita, riscuotendo grande successo presso la borghesia. All’interno di questa vasta produzione pochissimi sono i pezzi firmati, poiché marcare gli articoli era segno di superbia e di amor proprio. In alcuni esemplari dell’ottocento tuttavia si possono trovare due sigle che indicano l’anno e il luogo di produzione. Un discorso diverso va fatto per gli articoli commerciali: nel 1873 gli Shakers registrarono un marchio e cominciarono a produrre oggetti destinati alla vendita, riscuotendo grande successo presso la borghesia.

Lo stile e la filosofia progettuale degli Shakers hanno influenzato gran parte dell’arredamento di fine ‘800 e del moderno design, in particolare quello scandinavo (Alvar Aalto) e quello americano del secondo dopoguerra.

|