| |

Ludwig Mies nasce ad Aquisgrana (Renania) il 27 marzo 1886. Le condizioni economiche della famiglia sono piuttosto disagiate (il padre è muratore e scalpellino) e per questo motivo, dopo aver frequentato la scuola elementare, Mies non può permettersi altro che un’istruzione molto rudimentale presso alcune scuole professionali locali (la Domschule cattolica dal 1896 al 1899 e la Gewerbliche Tagesschule dal 1899 al 1901). Nonostante ciò, l’assidua frequentazione dei cantieri presso i quali lavora il padre, dove il giovanissimo Mies trascorre gran parte delle giornate aiutando gli uomini nel duro lavoro edilizio, gli conferirà presto un’esperienza pratica dei materiali e delle tecniche di costruzione che nessuna educazione più tradizionale avrebbe potuto garantirgli. Il grande maestro amerà spesso compiacersi di essere passato per quest’umile e aspra scuola e di aver imparato il suo mestiere non al tavolo da disegno ma con il sudore e la fatica, in mezzo alla polvere e al frastuono dei cantieri. In occasione della prestigiosa nomina a direttore del dipartimento di architettura dell’I.I.T. (Illinois Institute of Technology), nel 1938, Mies presenterà la propria filosofia didattica e progettuale affermando: «Ogni educazione deve partire dal lato pratico della vita… [sulla] via della disciplina dei materiali, attraverso la funzione, fino al lavoro creativo… Com’è razionale la piccola, maneggevole forma (di un mattone), tanto utile a ogni fine! Quale logica nel suo allinearsi, nel suo modulo, nella sua tessitura! Quale ricchezza nella più semplice superficie muraria; ma quale disciplina impone questo materiale!». Ludwig Mies seguirà sempre il rigoroso percorso della sequenza operativa da lui definita, che rappresenta la sostanza della sua filosofia progettuale: quell’approfondita conoscenza dei materiali che porta alla precisa definizione della funzione e da qui all’avvio del lavoro creativo dal quale, lentamente, germogliano l’idea ed infine il progetto. Ludwig Mies nasce ad Aquisgrana (Renania) il 27 marzo 1886. Le condizioni economiche della famiglia sono piuttosto disagiate (il padre è muratore e scalpellino) e per questo motivo, dopo aver frequentato la scuola elementare, Mies non può permettersi altro che un’istruzione molto rudimentale presso alcune scuole professionali locali (la Domschule cattolica dal 1896 al 1899 e la Gewerbliche Tagesschule dal 1899 al 1901). Nonostante ciò, l’assidua frequentazione dei cantieri presso i quali lavora il padre, dove il giovanissimo Mies trascorre gran parte delle giornate aiutando gli uomini nel duro lavoro edilizio, gli conferirà presto un’esperienza pratica dei materiali e delle tecniche di costruzione che nessuna educazione più tradizionale avrebbe potuto garantirgli. Il grande maestro amerà spesso compiacersi di essere passato per quest’umile e aspra scuola e di aver imparato il suo mestiere non al tavolo da disegno ma con il sudore e la fatica, in mezzo alla polvere e al frastuono dei cantieri. In occasione della prestigiosa nomina a direttore del dipartimento di architettura dell’I.I.T. (Illinois Institute of Technology), nel 1938, Mies presenterà la propria filosofia didattica e progettuale affermando: «Ogni educazione deve partire dal lato pratico della vita… [sulla] via della disciplina dei materiali, attraverso la funzione, fino al lavoro creativo… Com’è razionale la piccola, maneggevole forma (di un mattone), tanto utile a ogni fine! Quale logica nel suo allinearsi, nel suo modulo, nella sua tessitura! Quale ricchezza nella più semplice superficie muraria; ma quale disciplina impone questo materiale!». Ludwig Mies seguirà sempre il rigoroso percorso della sequenza operativa da lui definita, che rappresenta la sostanza della sua filosofia progettuale: quell’approfondita conoscenza dei materiali che porta alla precisa definizione della funzione e da qui all’avvio del lavoro creativo dal quale, lentamente, germogliano l’idea ed infine il progetto.

Nel 1905 Mies riceve un’offerta di lavoro da un architetto berlinese: lascia così Aquisgrana e si trasferisce nella capitale tedesca, dove ben presto incontra Bruno Paul, il più importante disegnatore di mobili in quegli anni, e dopo aver abbandonato il suo primo impiego chiede a Paul di poter entrare come apprendista nel suo studio dove lavora per due anni. Nel 1907 ottiene un primo incarico in proprio: il professor Riehl chiede a Mies di progettare e costruire una casa per lui a Neubabelsberg (sobborgo berlinese). La carriera del giovane architetto sta velocemente decollando poiché casa Riehl, sebbene risulti un edificio del tutto tradizionale per concezione e per alcuni particolari, è considerata da molti un gioiellino dall’esecuzione perfetta e non appena i lavori giungono a termine Mies riceve un’altra, prestigiosissima, offerta che accetta con entusiasmo: Peter Behrens lo vuole come apprendista nel suo studio. Si tratta di un incarico di primissimo livello se si considera che in quegli anni lavorano nello stesso studio altri due giovani architetti che solo poco  tempo dopo firmeranno alcuni dei più importanti progetti dell’architettura moderna: Le Corbusier e Gropius. Questo è dunque un momento di grande fermento nello studio di Behrens e i tre brillanti apprendisti mostrano da subito di possedere grandi capacità, esuberanza creativa e, soprattutto, talento. Condividono inoltre l’ammirazione e la stima per il maestro che guida il gruppo alla scoperta delle bellissime architetture neoclassiche di Karl Friedrich Schinkel e stimola le loro doti affidando ai suoi giovani collaboratori lo sviluppo dei progetti e l’esecuzione dei modelli. Dal grande architetto, inoltre, i tre giovani talenti imparano una lezione fondamentale: la necessità di stabilire una mutua collaborazione tra il potenziale creativo degli architetti e la potenza produttiva dell’industria. tempo dopo firmeranno alcuni dei più importanti progetti dell’architettura moderna: Le Corbusier e Gropius. Questo è dunque un momento di grande fermento nello studio di Behrens e i tre brillanti apprendisti mostrano da subito di possedere grandi capacità, esuberanza creativa e, soprattutto, talento. Condividono inoltre l’ammirazione e la stima per il maestro che guida il gruppo alla scoperta delle bellissime architetture neoclassiche di Karl Friedrich Schinkel e stimola le loro doti affidando ai suoi giovani collaboratori lo sviluppo dei progetti e l’esecuzione dei modelli. Dal grande architetto, inoltre, i tre giovani talenti imparano una lezione fondamentale: la necessità di stabilire una mutua collaborazione tra il potenziale creativo degli architetti e la potenza produttiva dell’industria.

In questi anni Mies lavora molto duramente per completare la sua educazione architettonica e tra i tanti edifici progettati da Behrens, di cui il giovane segue lo sviluppo tecnico e l’edificazione materiale, due più degli altri lo affascinano: la fabbrica di turbine dell’A.E.G. del 1909 e l’ambasciata tedesca di Pietroburgo. Il verticalismo conferito alla costruzione per mezzo della struttura a vista, evidente in queste due architetture, sembra avergli suggerito un certo elegante modo di determinare forma e monumentalità nei suoi progetti.

Durante l’apprendistato presso questo studio Mies ottiene, inoltre, diversi incarichi da gestire personalmente.

Uno di questi è la casa per Hugo Perls, un ricco avvocato che ama collezionare opere d’arte contemporanea e apprezza in particolar modo l’opera di Schinkel. Perls è rimasto molto colpito dalla perfezione esecutiva di casa Riehl e dall’armonico gusto formale che sembra già contraddistinguere in ogni dettaglio il lavoro di Mies. Così, quando nel 1910 incontra il giovane architetto durante una delle serate artistiche da lui organizzate, gli affida il progetto per una casa a Zehlendorf.

Nel 1911 terminano i lavori per casa Perls e l’edificio che ne risulta, sulla linea di uno “schinkelismo purificato”, è una costruzione a due piani, del tutto simmetrica, trattata a stucco, coronata da un cornicione molto semplice e lineare e da un tetto di tegole di lieve inclinazione con un parapetto basso (al posto dei più tradizionali spioventi di casa Riehl). La raffinatezza delle proporzioni e dei dettagli e la semplicità formale di questa architettura rappresentano l’acerba manifestazione di quel principio organico d’ordine che lo stesso Mies definirà come «l’unico mezzo per conseguire la più perfetta relazione delle parti fra di loro e con il tutto… [che] ha un unico scopo: creare l’ordine traendolo dal caos disperato del nostro tempo».

Un anno dopo, nel 1912, Mies progetta la sua versione della casa-museo da costruire presso l’Aia in Olanda e destinata ad ospitare la collezione di pittura moderna Kröller-Müller. Questo incarico determina la rottura del rapporto che lo lega a Behrens. Lo studio del maestro, infatti, sta lavorando a questo progetto già dal 1911 ma i disegni che ne derivano non convincono l’esigente gusto della signora Kröller. Nonostante ciò la ricca collezionista chiede a Behrens di costruire un modello della casa a grandezza naturale, in legno e tela, sul sito stabilito per l’edificio. Il risultato non soddisfa le aspettative della committente che decide di non procedere con il progetto di Behrens e chiede invece a Mies, che si trova sul posto per assistere il maestro nella costruzione del modello, di trattenersi all’Aia per progettare la sua versione della casa. Finalmente, dopo un anno di lavoro, Mies presenta il suo progetto ugualmente riprodotto a scala naturale in legno e tela: un complesso di edifici alquanto allungato, con ali e colonnati a un solo piano distribuiti intorno ad un blocco a due piani che affaccia su diversi patii interni. I particolari rimangono senza dubbio neoclassici ma la volumetria dell’edificio, con gli ampi movimenti orizzontali dei colonnati, è completamente diversa dal rigido verticalismo schinkeliano della versione di Behrens.

Sfortunatamente, nessuno dei due edifici sarà mai costruito e i progetti per la villa Kröller-Müller rimarranno allo stadio di modelli. Tuttavia questa esperienza rimane fondamentale per la carriera del giovane Mies poiché, durante l’anno trascorso all’Aia, egli ha potuto ammirare parte dell’opera di H. P. Berlage, i cui semplici ed eleganti edifici in mattoni gli sembrano il più perfetto risultato che si possa ottenere rispettando le oneste possibilità strutturali di questo materiale. Onestà dei materiali ed espressione strutturale sono ormai nozioni ben note, sviluppate dai grandi romantici inglesi Ruskin e Morris come reazione alla pretenziosità neoclassica e all’eclettismo ottocentesco. A queste “aberrazioni” essi opponevano il ritorno alla cosiddetta onestà strutturale della prima architettura medioevale. Seguendo queste tendenze Mies diviene sempre più critico nei confronti delle manipolazioni superficiali di Schinkel e dei suoi seguaci, tra cui lo stesso Behrens, che gli sembrano unicamente interessati alla forma per amore della forma. Apprezza molto invece la propensione di Berlage a identificare la struttura come l’unica disciplina che deve guidare lo sviluppo estetico, che non è lo scopo del lavoro dell’architetto, ma solo il suo risultato. Mies vuole così liberarsi dalla sudditanza al formalismo per trovare una “morale architettonica” del tutto razionale che avrebbe prodotto incidentalmente la forma, senza esserne dominata. Quando, pochi anni dopo, elabora i due famosi progetti per la villa in mattoni e la villa in cemento, queste teorie saranno diventate per lui una necessità incombente. Così, nel 1923, scriverà per il primo fascicolo della rivista G (periodico dedicato a tutte le arti diretto dall’astrattista Hans Richter dello Stijl): «Respingiamo ogni speculazione estetica, ogni dottrina, ogni formalismo. L’architettura non è Sfortunatamente, nessuno dei due edifici sarà mai costruito e i progetti per la villa Kröller-Müller rimarranno allo stadio di modelli. Tuttavia questa esperienza rimane fondamentale per la carriera del giovane Mies poiché, durante l’anno trascorso all’Aia, egli ha potuto ammirare parte dell’opera di H. P. Berlage, i cui semplici ed eleganti edifici in mattoni gli sembrano il più perfetto risultato che si possa ottenere rispettando le oneste possibilità strutturali di questo materiale. Onestà dei materiali ed espressione strutturale sono ormai nozioni ben note, sviluppate dai grandi romantici inglesi Ruskin e Morris come reazione alla pretenziosità neoclassica e all’eclettismo ottocentesco. A queste “aberrazioni” essi opponevano il ritorno alla cosiddetta onestà strutturale della prima architettura medioevale. Seguendo queste tendenze Mies diviene sempre più critico nei confronti delle manipolazioni superficiali di Schinkel e dei suoi seguaci, tra cui lo stesso Behrens, che gli sembrano unicamente interessati alla forma per amore della forma. Apprezza molto invece la propensione di Berlage a identificare la struttura come l’unica disciplina che deve guidare lo sviluppo estetico, che non è lo scopo del lavoro dell’architetto, ma solo il suo risultato. Mies vuole così liberarsi dalla sudditanza al formalismo per trovare una “morale architettonica” del tutto razionale che avrebbe prodotto incidentalmente la forma, senza esserne dominata. Quando, pochi anni dopo, elabora i due famosi progetti per la villa in mattoni e la villa in cemento, queste teorie saranno diventate per lui una necessità incombente. Così, nel 1923, scriverà per il primo fascicolo della rivista G (periodico dedicato a tutte le arti diretto dall’astrattista Hans Richter dello Stijl): «Respingiamo ogni speculazione estetica, ogni dottrina, ogni formalismo. L’architettura non è  altro che la volontà di un’epoca traslata nello spazio; vivente, mutevole, nuova… Creare la forma traendola dalla natura stessa dei nostri compiti e con i metodi del nostro tempo: ecco il nostro proposito». Mies, che è molto interessato ai problemi dell’allestimento di mostre, visita tutte le esposizioni dello Stijl e del costruttivismo russo rimanendone profondamente affascinato, tanto che nel progetto per la villa in mattoni si possono chiaramente rintracciare influenze esterne che egli trae da queste correnti dell’arte figurativa. Il modello infatti, appare molto simile ad una scultura neoplastica con le relazioni fra i volumi della casa ed i pannelli rettangolari delle finestre vetrate e la pianta della villa ricorda chiaramente le prime tele di Mondrian. Per questo progetto, infine, Mies risentirà dell’influenza di un altro grande architetto, l’americano Frank Lloyd Wright. La villa in mattoni possiede lo stesso «impulso dinamico che emana dall’opera di Wright e che diede spinta a un’intera generazione», scriverà lo stesso Mies diversi anni più tardi. La pianta dell’edificio è molto simile a quella di una casa di campagna wrightiana: un nucleo di stanze, separate l’una dall’altra, ma anche parzialmente aperte l’una sull’altra, in modo da consentire il libero fluire dello spazio. L’estensione di questo nucleo si protende poi verso l’esterno, finendo dentro il paesaggio per mezzo di lunghi muri che dall’interno conducono nel cuore dei giardini circostanti. Tuttavia la plasticità del progetto di Mies ha ben poco in comune con le case di Wright. La natura modulare del mattone suggerisce al giovane una composizione bloccata e definita, in cui masse e volumi sono determinati dalla forma e dalle dimensioni del piccolo blocco di cotto e giustapposti in maniera ortogonale, esattamente come richiede questo materiale. altro che la volontà di un’epoca traslata nello spazio; vivente, mutevole, nuova… Creare la forma traendola dalla natura stessa dei nostri compiti e con i metodi del nostro tempo: ecco il nostro proposito». Mies, che è molto interessato ai problemi dell’allestimento di mostre, visita tutte le esposizioni dello Stijl e del costruttivismo russo rimanendone profondamente affascinato, tanto che nel progetto per la villa in mattoni si possono chiaramente rintracciare influenze esterne che egli trae da queste correnti dell’arte figurativa. Il modello infatti, appare molto simile ad una scultura neoplastica con le relazioni fra i volumi della casa ed i pannelli rettangolari delle finestre vetrate e la pianta della villa ricorda chiaramente le prime tele di Mondrian. Per questo progetto, infine, Mies risentirà dell’influenza di un altro grande architetto, l’americano Frank Lloyd Wright. La villa in mattoni possiede lo stesso «impulso dinamico che emana dall’opera di Wright e che diede spinta a un’intera generazione», scriverà lo stesso Mies diversi anni più tardi. La pianta dell’edificio è molto simile a quella di una casa di campagna wrightiana: un nucleo di stanze, separate l’una dall’altra, ma anche parzialmente aperte l’una sull’altra, in modo da consentire il libero fluire dello spazio. L’estensione di questo nucleo si protende poi verso l’esterno, finendo dentro il paesaggio per mezzo di lunghi muri che dall’interno conducono nel cuore dei giardini circostanti. Tuttavia la plasticità del progetto di Mies ha ben poco in comune con le case di Wright. La natura modulare del mattone suggerisce al giovane una composizione bloccata e definita, in cui masse e volumi sono determinati dalla forma e dalle dimensioni del piccolo blocco di cotto e giustapposti in maniera ortogonale, esattamente come richiede questo materiale.

Invece, il progetto per la villa in cemento, con ampi cortili, rampe di scale ed eleganti basamenti formalistici, dimostra che Mies non ha dimenticato la lezione appresa da Schinkel, sebbene la pianta debba ancora qualcosa a Wright. Eppure, nella struttura e nella forma, questo progetto è tipicamente miesiano: una realizzazione chiara e precisa, perfettamente fedele al materiale, che è il cemento armato. Invece, il progetto per la villa in cemento, con ampi cortili, rampe di scale ed eleganti basamenti formalistici, dimostra che Mies non ha dimenticato la lezione appresa da Schinkel, sebbene la pianta debba ancora qualcosa a Wright. Eppure, nella struttura e nella forma, questo progetto è tipicamente miesiano: una realizzazione chiara e precisa, perfettamente fedele al materiale, che è il cemento armato.

Alla fine del 1924 Mies non è ancora riuscito a vedere realizzato nessuno dei suoi lavori poiché la situazione economica e politica tedesca è molto precaria e l’attività edilizia è fortemente limita a causa di terribili cicli inflazionistici e di un altissimo tasso di disoccupazione. Altri due celebri progetti, di qualche anno precedenti ai disegni della villa in mattoni e della villa in cemento, sono rimasti allo stadio di modelli. Si tratta delle proposte di grattacielo “tutto-vetro” che Mies presenta al concorso indetto nel 1921 dalla Turmhaus AG per la progettazione di un edificio di ottanta metri che deve ospitare uffici e locali pubblici. Il primo di questi progetti è una torre alta venti piani che presenta una pianta stranamente fantasiosa, angolata e dentellata, simile ad una pittura espressionista. In questo caso, tuttavia, l’origine di questa forma singolare non va ricercata in tendenze comuni all’arte decorativa, essendo piuttosto il risultato di uno studio approfondito sugli effetti di riflessione della luce sulle molte facciate dell’edificio. Descrivendo il suo progetto egli scrive: «Ho posto le pareti ad angoli acuti l’una rispetto all’altra, per evitare la monotonia di superfici vetrate troppo ampie. Ho scoperto, lavorando con modelli in vetro, che l’importante è il gioco di riflessi e non l’effetto di luce e di ombra, come negli edifici ordinari». Un anno dopo Mies disegna la seconda versione del grattacielo tutto-vetro che questa volta è alto trenta piani e ancora più straordinario. La pianta mantiene un’integrazione particolare di forme libere che si adatta al perimetro molto asimmetrico del sito dove è stabilito che sorga il grattacielo: al centro di Berlino, nel mezzo di un incrocio delimitato dalla Sprea, dalla Friedrichstrasse e dall’omonima stazione. Nell’alzato il grattacielo è progettato come una sovrapposizione di piani (lastre in cemento armato) aggettanti dai pilastri interni di sostegno ed espressi, sull’involucro vetrato, da un affilato profilo metallico. Questa cortina continua di vetro è disposta in modo da seguire le curve composite della pianta ed è costituita da una dozzina di unità piane identiche, che cambiano orientamento a ciascun montante, come le facce di un poligono. Lo stesso gioco di riflessi che Mies aveva provato a dirigere nel primo progetto è condotto con ancor più maestria in questa seconda versione. Questi due lavori sono straordinariamente efficaci e possiedono un valore fondamentale per gli sviluppi dell’architettura moderna per tre ragioni: anzitutto nessuno aveva raggiunto tanto integralmente il “tutto-vetro” delle due torri miesiane, esprimendo così efficacemente le potenzialità della nuova tecnica, sebbene anche prima del 1921 fossero stati progettati e anche realizzati edifici in vetro; in secondo luogo questi due grattacieli sono mirabilmente conformi allo spirito del loro tempo per la struttura a sbalzo, per l’espressione estetica semplice e per la radicale chiarezza del disegno; la terza ed ultima ragione è che questi due progetti collocano Mies in testa all’avanguardia del movimento moderno, posizione che da allora manterrà per sempre.

Nel 1925 gli stupefacenti progetti di Mies sono ormai molto noti ed egli può contare su di una sempre crescente clientela personale poiché già nel 1913, appena tornato dall’Olanda, aveva aperto uno studio in proprio a Berlino. Nel frattempo, firmando i progetti dei suoi primi lavori individuali, Mies ha leggermente modificato il suo nome aggiungendo all’imbarazzante patronimico (l’aggettivo mies può essere tradotto in italiano come “brutto” o “disgraziato”) il cognome della madre, Van der Rohe: d’ora in poi egli si firmerà sempre Ludwig Mies Van der Rohe. In questi anni costruisce inoltre diverse ville in mattoni con ampie vetrate nei sobborghi alla moda di Berlino e della Renania, per facoltosi e raffinati uomini d’affari. Nel 1925 gli stupefacenti progetti di Mies sono ormai molto noti ed egli può contare su di una sempre crescente clientela personale poiché già nel 1913, appena tornato dall’Olanda, aveva aperto uno studio in proprio a Berlino. Nel frattempo, firmando i progetti dei suoi primi lavori individuali, Mies ha leggermente modificato il suo nome aggiungendo all’imbarazzante patronimico (l’aggettivo mies può essere tradotto in italiano come “brutto” o “disgraziato”) il cognome della madre, Van der Rohe: d’ora in poi egli si firmerà sempre Ludwig Mies Van der Rohe. In questi anni costruisce inoltre diverse ville in mattoni con ampie vetrate nei sobborghi alla moda di Berlino e della Renania, per facoltosi e raffinati uomini d’affari.

Nel 1926 Mies realizza il monumento ai dirigenti del partito comunista tedesco Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, assassinati dagli estremisti di destra il 15 gennaio 1919. La struttura, realizzata in mattoni, è una composizione di masse sovrapposte e aggettanti che in qualche modo richiama una scultura neoclassica. Inoltre il monumento è molto prossimo a certe architetture di Wright, come il Larkin Building di Buffalo, del 1904, e la Robie House di Chicago, costruita nel 1908. Eppure, sotto molti aspetti, quest’opera di Mies anticipa la più famosa casa di Wright: la celeberrima “Falling Water” del 1936, stupenda composizione di piani e di aggetti che sporgono sul salto del torrente.

Questa prolifica fase della sua carriera gli assicura, nel 1926, la nomina a primo vicepresidente del Deutsche Werkbund, la stessa istituzione che aveva offerto al giovane Gropius la possibilità di costruire il padiglione in acciaio e vetro per l’esposizione di Colonia del 1914. Nel 1927 il Werkbund apre i cancelli della sua seconda e più importante esposizione a Stoccarda, per la quale Mies disegna il piano urbanistico generale lasciando la progettazione dei singoli edifici a molti dei più famosi architetti europei. Behrens, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Gropius, J. J. P. Oud, Victor Bourgeois, Bruno Taut, Hans Poelzig, Erich Mendelsohn: questi sono solo alcuni dei prestigiosi nomi che firmano i trentatré edifici del quartiere del Weissenhof. Lo stesso Mies disegna un blocco di appartamenti che risulterà, probabilmente, una delle migliori unità d’abitazione edificate in Europa negli anni ’20.

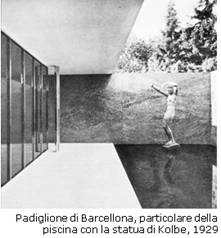

L’Esposizione di Stoccarda riscuote un enorme success o e conferisce a Mies notevole popolarità. Il fascino speciale che emana dalle sue architetture circonda anche la sua persona e il prestigio di cui gode in tutta Europa gli vale l’incarico per la progettazione del padiglione tedesco all’Esposizione internazionale di Barcellona del 1929. Mies decide che la Germania sarà rappresentata non dagli oggetti esposti entro il padiglione, ma dal padiglione stesso. Sorge così l’edificio che ancora oggi è considerato il più elegante esempio di architettura moderna. Non dovendo rispettare esigenze espositive particolari, Mies affronta la progettazione di questo edificio come un puro esercizio di composizione spaziale, dando vita ad un piccolo gioiello dall’esecuzione perfetta. L’unico livello del padiglione è costituito da un largo basamento di travertino, parzialmente occupato da una piscina rivestita di vetro nero entro la quale, su un piccolo basamento, è collocata una bellissima statua di George Kolbe. L’ampio piano di copertura è sostenuto da otto pilastri in acciaio cromato, di sezione cruciforme. Sotto questo elegante tetto è disposta una composizione rettangolare di setti di vetro e marmo che definiscono una successione di spazi aperti l’uno sull’altro ed anche verso le zone esterne. Le pareti, in vetro parzialmente oscurato per ridurre il riverbero diurno, sono scompartite da leggerissimi montanti in acciaio cromato. Gli unici elementi dell’arredo sono alcuni tra gli esemplari più apprezzati del design moderno: la celebre serie Barcelona, disegnata appositamente per il padiglione dallo stesso Mies. Purtroppo quando termina l’Esposizione, il padiglione viene smantellato e sarà ricostruito sul posto solo negli anni ‘80, a seguito di un accurato studio sulle fotografie del 1929. o e conferisce a Mies notevole popolarità. Il fascino speciale che emana dalle sue architetture circonda anche la sua persona e il prestigio di cui gode in tutta Europa gli vale l’incarico per la progettazione del padiglione tedesco all’Esposizione internazionale di Barcellona del 1929. Mies decide che la Germania sarà rappresentata non dagli oggetti esposti entro il padiglione, ma dal padiglione stesso. Sorge così l’edificio che ancora oggi è considerato il più elegante esempio di architettura moderna. Non dovendo rispettare esigenze espositive particolari, Mies affronta la progettazione di questo edificio come un puro esercizio di composizione spaziale, dando vita ad un piccolo gioiello dall’esecuzione perfetta. L’unico livello del padiglione è costituito da un largo basamento di travertino, parzialmente occupato da una piscina rivestita di vetro nero entro la quale, su un piccolo basamento, è collocata una bellissima statua di George Kolbe. L’ampio piano di copertura è sostenuto da otto pilastri in acciaio cromato, di sezione cruciforme. Sotto questo elegante tetto è disposta una composizione rettangolare di setti di vetro e marmo che definiscono una successione di spazi aperti l’uno sull’altro ed anche verso le zone esterne. Le pareti, in vetro parzialmente oscurato per ridurre il riverbero diurno, sono scompartite da leggerissimi montanti in acciaio cromato. Gli unici elementi dell’arredo sono alcuni tra gli esemplari più apprezzati del design moderno: la celebre serie Barcelona, disegnata appositamente per il padiglione dallo stesso Mies. Purtroppo quando termina l’Esposizione, il padiglione viene smantellato e sarà ricostruito sul posto solo negli anni ‘80, a seguito di un accurato studio sulle fotografie del 1929.

Negli anni che seguono Mies realizza diversi edifici con altrettanta precisione e chiarezza, il più importante dei i quali è certamente la casa Tugendhat a Brno. L’immenso soggiorno di questa casa è uno spazio di straordinario gusto ed eleganza: un’area aperta, delimitata su tre lati da enormi vetrate che occupano l’intera altezza del piano. Gli unici elementi che suggeriscono una certa suddivisione dello spazio sono alcuni raffinati diaframmi di marmo e il particolarissimo setto ad arco in legno. Sotto certi aspetti la casa Tugendhat è molto simile al padiglione di Barcellona: innanzitutto per l’eccezionale pianta libera che, in entrambi gli edifici, contribuisce alla completa libertà nella fruizione dello spazio; inoltre casa Tugendhat presenta, a sostegno del solaio e del tetto, gli stessi pilastri cruciformi in acciaio cromato sperimentati per la prima volta a Barcellona; infine, per completare l’arredamento di questo elegantissimo impianto, Mies dispone alcune delle sue sedute Barcelona insieme alla nuova serie di poltroncine e tavolini, denominata Tugendhat. Negli anni che seguono Mies realizza diversi edifici con altrettanta precisione e chiarezza, il più importante dei i quali è certamente la casa Tugendhat a Brno. L’immenso soggiorno di questa casa è uno spazio di straordinario gusto ed eleganza: un’area aperta, delimitata su tre lati da enormi vetrate che occupano l’intera altezza del piano. Gli unici elementi che suggeriscono una certa suddivisione dello spazio sono alcuni raffinati diaframmi di marmo e il particolarissimo setto ad arco in legno. Sotto certi aspetti la casa Tugendhat è molto simile al padiglione di Barcellona: innanzitutto per l’eccezionale pianta libera che, in entrambi gli edifici, contribuisce alla completa libertà nella fruizione dello spazio; inoltre casa Tugendhat presenta, a sostegno del solaio e del tetto, gli stessi pilastri cruciformi in acciaio cromato sperimentati per la prima volta a Barcellona; infine, per completare l’arredamento di questo elegantissimo impianto, Mies dispone alcune delle sue sedute Barcelona insieme alla nuova serie di poltroncine e tavolini, denominata Tugendhat.

Nel 1930 Mies è ormai all’apice della sua carriera e, a conferma di questo enorme successo, arriva la nomina a direttore del Bauhaus di Dessau. L’evolvere della situazione politica tedesca minaccia però seriamente le sorti di questa scuola che nel 1932 è costretta a trasferirsi a Berlino. Nel gennaio 1933 Hitler è nominato cancelliere e pochi mesi dopo la situazione diventa insostenibile. Mies fissa così un appuntamento con Alfred Rosenberg, uno degli “esperti culturali” del Reich nazista. Infine, dopo una lunga chiacchierata, Rosenberg lo congeda con il permesso di continuare l’attività didattica. Mies raggiunge alcuni dei suoi più stretti collaboratori e colleghi, che lo stanno ansiosamente attendendo nel timore che possa essere arrestato per oltraggio al potere e, dopo aver riferito loro l’esito positivo del colloquio, annuncia di voler chiudere il Bauhaus di sua iniziativa: «Ora, che ci hanno consentito di continuare, lo chiuderemo noi il Bauhaus! Ho scritto una dichiarazione affermando che la scuola non può continuare la sua attività in quest’atmosfera».

Pochi anni dopo, nella primavera del 1937, Mies accetta l’offerta dei coniugi Resor, che lo invitano a visitare gli Stati Uniti e a progettare per loro una casa di campagna nel Wyoming. Questa residenza non sarà mai realizzata, ma il soggiorno negli Stati Uniti rappresenta il famoso “giro di boa” nella carriera del grande architetto che è arrivato all’età di cinquantadue anni collezionando una moltitudine di incarichi molto prestigiosi. Passando per Chicago, diretto nel Wyoming per studiare il terreno dei Resor, Mies incontra John Holabird che sta cercando la persona adatta a dirigere la Scuola di Architettura dell’Armour Institute (noto più tardi come Illinois Institute of Technology). Holabird gli offre immediatamente la posizione, domandando quali siano le sue condizioni: Mies accetta a patto di avere come garanzia l’indipendenza assoluta e diecimila dollari l’anno (stipendio che raggiungerà solo alla fine della sua carriera). Nel 1938 Mies trasferisce stabilmente la sua residenza a Chicago per assumere la dirigenza dell’I.I.T.. Poco tempo dopo il presidente dell’Armour, il dottor Henry Heald, gli affida il piano urbanistico e la progettazione degli edifici di tutto il campus. Nel 1955 i lavori termineranno con la costruzione della famosa Crown Hall, l’Istituto di architettura e composizione.

Ludwig Mies Van der Rohe è ormai uno degli architetti più stimati e richiesti di tutto l’occidente e molti dei grandi imprenditori americani desiderano far ricorso al suo talento nel progettare edifici rappresentativi di grande impatto. Nel menzionare alcune delle più celebri costruzioni realizzate in questo periodo è necessario citare due grandi nomi: Greenwald e Seagram.

Nel 1950, lungo la riva del lago Michigan, sorgono le due torri in acciaio e vetro dei cosiddetti “860 Lakeshore Drive”, ad attestare ciò che Mies aveva tentato di esprimere negli schizzi e nei modelli per i due grattacieli “tutto-vetro” di trent’anni prima e che solo adesso, grazie ai finanziamenti del facoltoso amico Herbert Greenwald, può vedere realizzato.

Otto anni dopo, nell’estate del 1958, si tiene la cerimonia per l’inaugurazione della torre di trentotto piani in bronzo e vetro grigio su Park Avenue: il Seagram Building. Questa stele alta circa centosessanta metri rappresenta l’ultima evoluzione delle torri in vetro di Mies, la perfezione finale del “curtain-wall”. Nello stesso anno l’architetto progetta un edificio amministrativo per la Bacardi Company di Santiago, a Cuba. La struttura per il progetto Bacardi è una griglia portante in cemento armato, sostenuta da otto colonne periferiche. Una decina di anni più tardi Mies ritornerà su questo principio riuscendo a trasporlo in una costruzione d’acciaio: la Nationalgalerie di Berlino, l’opera ultima del grande architetto, terminata nel 1968.

Il 19 agosto 1969, all’età di ottantatrè anni, Ludwig Mies Van der Rohe muore a Chicago per un cancro all’esofago con il quale aveva inconsciamente convissuto per tre anni, e che gli era stato diagnosticato appena due settimane prima. Probabilmente era troppo occupato dalla sua amata architettura per far caso a questo dettaglio: l’unico che abbia mai trascurato poiché, come amava ripetere (ed è proprio il caso di crederci) «God is in the details». Il 19 agosto 1969, all’età di ottantatrè anni, Ludwig Mies Van der Rohe muore a Chicago per un cancro all’esofago con il quale aveva inconsciamente convissuto per tre anni, e che gli era stato diagnosticato appena due settimane prima. Probabilmente era troppo occupato dalla sua amata architettura per far caso a questo dettaglio: l’unico che abbia mai trascurato poiché, come amava ripetere (ed è proprio il caso di crederci) «God is in the details».

|