| |

Volendo analizzare la teoria corbusiana sull’arte decorativa è necessario innanzitutto affrontare il paradosso semantico contenuto in questa espressione.

La riflessione di Le Corbusier parte dall’assunto fondamentale secondo il quale «l’arte decorativa moderna non comporta nessun tipo di decorazione. Perché chiamare arte decorativa le sedie, le bottiglie, i cesti, le scarpe, che sono tutti oggetti utili, veri attrezzi?».

Infatti, se è vero che la forma di un oggetto deve esplicarne la funzione, allora non è possibile parlare di arte decorativa riferendosi a prodotti che soddisfano i bisogni utilitari: come può, in essi, trovare posto anche una minima parte decorativa, se questa non è necessaria alla funzione?

Anche il termine design era ritenuto troppo generico e piuttosto riduttivo, poiché riferito sia al disegno che alla progettazione ed utilizzato con ambivalenza in campo urbanistico, architettonico ed industriale. Con il passare degli anni, si è sviluppata la consuetudine di usare questo vocabolo inglese riferendosi esclusivamente alla progettazione e produzione industriale di oggetti o ad un certo tipo di architettura fortemente industrializzata (le cui strutture sono composte dall’assemblaggio di elementi modulari prefabbricati). Oggi, invece, è entrata a far parte dell’uso comune degli “addetti ai lavori” la nuova espressione industrial design, che indica una categoria di oggetti (utensili e mobilio) nati dalla collaborazione tra l’industria e  le personalità artistiche più eterogenee. Tali prodotti «richiedono l’attrezzatura in tutto affinata come certa perfezione estrinsecata da parte dell’industria che, con il procedere dei tempi, produce oggetti di funzionalità e utilità perfette, il cui lusso autentico – godimento dello spirito – emana dall’eleganza della concezione, dalla semplicità dell’esecuzione e dall’efficacia delle prestazioni. E vedremo che quest’arte decorativa senza decorazione non è opera di artisti, ma dell’industria anonima…». Queste parole, scritte da Le Corbusier negli anni ’20, suonano come una premonizione dell’era telematica in cui viviamo, dove smartphone, tablet e computer sempre più “tascabili”, caratterizzati da interfacce il più possibile human friendly,condizionano le nostre abitudini di consumo e la nostra quotidianità. le personalità artistiche più eterogenee. Tali prodotti «richiedono l’attrezzatura in tutto affinata come certa perfezione estrinsecata da parte dell’industria che, con il procedere dei tempi, produce oggetti di funzionalità e utilità perfette, il cui lusso autentico – godimento dello spirito – emana dall’eleganza della concezione, dalla semplicità dell’esecuzione e dall’efficacia delle prestazioni. E vedremo che quest’arte decorativa senza decorazione non è opera di artisti, ma dell’industria anonima…». Queste parole, scritte da Le Corbusier negli anni ’20, suonano come una premonizione dell’era telematica in cui viviamo, dove smartphone, tablet e computer sempre più “tascabili”, caratterizzati da interfacce il più possibile human friendly,condizionano le nostre abitudini di consumo e la nostra quotidianità.

Il grande Maestro si pone così all’estremità opposta rispetto alla linea di pensiero e di ricerca che, convenzionalmente, viene definita “da Morris a Gropius” (quella che porta dai romantici ruskiniani, all’Art Nouveau, ai maestri del Novecento e delle Arts Decò). Stabilendo che il modello al quale deve necessariamente ispirarsi il moderno design è quello del fare dell’industria, della sua logica e delle sue tecniche altamente specializzate, il pensiero corbusiano crea una netta cesura nel modo di pensare e di progettare l’arte decorativa moderna. Le Corbusier vede nella macchina, o più precisamente nel procedimento dell’industria, il modello di un organismo produttivo autosufficiente, che crea quasi per partenogenesi oggetti in grado di determinare lo stile di vita degli utenti. Eppure egli non nega che la macchina debba essere guidata dall’uomo, anzi sostiene che questi ha finalmente trovato in essa qualcosa che fatica in vece sua: una sorta di braccio meccanico che gli consente di essere più preciso e più veloce in ogni operazione.

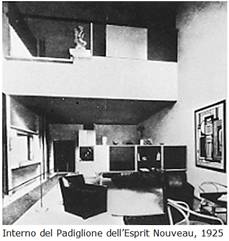

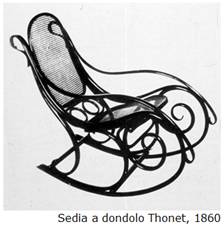

Immaginiamoci allora in quale tipo di ambiente si sarà trovato il visitatore dell’Exposition Internationale del 1925, entrando nel Padiglione dell’Esprit Nouveau di Le Corbusier: un ambiente modulare altamente squadrato e di un bianco “clinico”, arredato da pezzi classici, come le famose sedie Thonet (in una versione leggermente rivisitata dallo stesso Le Corbusier), e da altri estremamente moderni, quali il suo table en tube d’avion ad altezza regolabile e la Fauteuil grand confort (petit modèle). Nello stesso padiglione, accanto a questo spazio abitativo tipo (prima realizzazione dell’appartamento-cellula di cui si compongono gli Immuebles-villas), si trova il cosiddetto Diorama, una “rotonda” per l’esposizione di progetti ed enunciati teorici.

Riassumendo, le proposte operative del Maestro si basano su tre principali idee: 1) lo standard; 2) il mobile e l’utensile considerati come membra artificiali; 3) la nuova tecnica. Riassumendo, le proposte operative del Maestro si basano su tre principali idee: 1) lo standard; 2) il mobile e l’utensile considerati come membra artificiali; 3) la nuova tecnica.

Il concetto dello standard è comune a tutta la teoria corbusiana e, proprio per questo punto, egli è più volte andato incontro a critiche da parte dell’ambiente accademico e di quello artistico post-razionalista che lo hanno accusato di astrazione e di scarso senso della storia, dove domina il particolare, l’individuale e il soggettivo. Le Corbusier, interessato a progettare una categoria di oggetti-utensili che potessero soddisfare le esigenze della cultura di massa, rispondeva a queste critiche in maniera categorica, sostenendo che per attuare una vera riforma dell’architettura e delle arti applicate, non poteva esservi altra premessa che la riduzione dei molteplici bisogni individuali e soggettivi a poche esigenze standard; da qui la necessità di concentrare tutta l’attenzione progettuale a pochi prototipi realizzabili industrialmente e ugualmente validi nel soddisfare i bisogni della società moderna.

Questo ragionamento porta a considerare il secondo punto accennato in precedenza: il mobile e l’utensile considerati come membra artificiali. Secondo Le Corbusier lo spirito umano può essere valutato soggettivamente, ma altrettanto non si può fare con le funzioni che il nostro corpo realizza, essendo lo scheletro, il sistema muscolare, quello circolatorio e quello nervoso simili in tutti gli individui dello stesso sesso. Queste funzioni, dunque, possono essere riconducibili alle due grandi categorie antropometriche del maschile e del femminile. Per tale ragione gli oggetti d’arte decorativa devono rispondere a bisogni-tipo, funzioni-tipo e quindi essere oggetti-tipo che diventano tanto più accettabili come membra artificiali quanto più sono prossimi al corpo umano. Per tale via il maestro francese giunge ad affermare che l’arte decorativa costituisce una sorta di ortopedia.

L’idea di identificare gli oggetti del moderno design come prolungamenti delle nostre membra, trova sostegno nei traguardi raggiunti della nuova tecnica (punto 3). Le Corbusier sostiene la necessità di sostituire le molteplici possibilità che offrono i nuovi materiali industriali (acciaio, alluminio, cemento e fibre sintetiche) all’uso esclusivo e tradizionale del legno per la realizzazione dei mobili. La nuova tecnica consente inoltre una resistenza migliore e una disposizione nuova degli oggetti che possono essere realizzati dalle industrie in maniera estremamente economica, redditizia e veloce.

Passiamo ora ad analizzare alcuni tra i più famosi progetti di Le Corbusier che fanno parte di quel gruppo di mobili, realizzati in collaborazione con Charlot Perriand e con l’amico di sempre Pierre Jeanneret, presentati al Salon d’Automne del 1929. Questi possono essere suddivisi in due categorie: i mobili che contengo e quelli che sostengono.

Al primo genere appartiene l’intera gamma dei contenitori, dai più semplici recipienti alimentari al più complesso e scompartito armadio.

I contenitori-armadi modulari, i casiers standard, si distinguono dai mobili tradizionali per forma, funzione, disposizione e tecnica di realizzazione. Questi fanno la loro prima apparizione nel padiglione dell’Esprit Nouveau all’Esposizione di Parigi del 1925. In occasione dell’allestimento per il Salon d’Automne del 1929 i casiers standard subiscono un’evoluzione in senso quantitativo, sviluppandosi come delle vere e proprie pareti attrezzate che suddividono lo spazio secondo le esigenze abitative. La ricerca progettuale per questo tipo di mobile si conclude con la realizzazione del terzo modello di casiers standard, per l’Esposizione di Bruxelles del 1935, dove questi contenitori-armadi modulari completavano l’arredamento di un alloggio per giovani. Rispetto ai due modelli precedenti la differenza consiste nel tipo di sostegni che elevano dal pavimento il corpo del contenitore. Nelle versioni del ’25 e del ’29 tale funzione era assolta da grossi tubolari metallici che terminavano con un semplice piedino, la cui circonferenza era più ampia rispetto a quella del tubo solamente di pochi centimetri. Il modello del ’35, invece, è sorretto da tubolari identici che terminano però con una base circolare tanto grande da contenere le oscillazioni del mobile prodotte dalle spinte laterali. In questo modo Le Corbusier applica il principio architettonico dei pilotis per risolvere il problema strutturale dei suoi casiers standard.

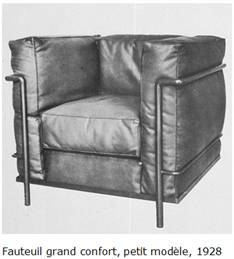

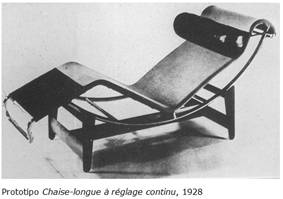

Al secondo genere, quello dei mobili sostenitori, appartengono due celebri poltrone: la Fauteuil grand confort e la Chaise-longue a reglagè continu. Al secondo genere, quello dei mobili sostenitori, appartengono due celebri poltrone: la Fauteuil grand confort e la Chaise-longue a reglagè continu.

Nella Fauteuil grand confort Le Corbusier sembra seguire la “tecnica di non staccare mai la penna dal foglio” caratteristica delle poltroncine Thonet (non è un caso che la prima edizione della sua serie di mobili fu realizzata proprio da questa ditta viennese). Ricordiamo perciò che Michael Thonet (1796-1871) nel 1837 aveva elaborato una tecnica per piegare il legno a vapore che, utilizzando sezioni di materiale abbastanza sottili, gli permetteva di realizzare le sue poltroncine in un ridottissimo numero di pezzi componenti. Egli era stato in grado di ideare un prodotto che, nella massima solidità ed economia, ricavava dalla sua stessa struttura la propria forma decorativa e rispondeva perfettamente al gusto dell’epoca, tanto da diventare in breve tempo un classico. La struttura della Fauteuil grand confort, soprattutto nella linea delle gambe anteriori che si piega una prima volta per contenere i braccioli e una seconda per contenere lo schienale, ricalca da vicino questa tendenza progettuale. Confrontando la più classica delle sedie Thonet con la poltrona di Le Corbusier ci accorgiamo che, nonostante la notevole diversità formale, la struttura delle due sedute rivela uno schema costruttivo molto simile: un piano orizzontale saldato ad elementi verticali, la cui rigidità è assicurata da un anello di legno nella sedia di Thonet, da un tubo d’acciaio piegato quattro volte a 90° nella poltrona di Le Corbusier. La principale differenza tra questi due progetti non consiste tanto nel diverso gusto che le informa, quanto nel fatto che nell’una le parti portate e portanti tendono a fondersi (Thonet), mentre nell’altra la loro distinzione è fortemente sottolineata dal paradossale contrasto creato dagli enormi cuscini di pelle nera a contatto con il loro esilissimo sostegno di acciaio lucido e riflettente.

Anche nella Chaise-longue a regolazione continua si può leggere un’ascendenza thonetiana. Il paragone immediato si stabilisce con le famose poltrone a dondolo che la ditta viennese cominciò a produrre dal 1860. I due modelli hanno in comune il doppio tubolare laterale: nella Thonet questo serve come sostegno del sedile e dello schienale (nella parte superiore) e come base curvata necessaria al movimento “a dondolo” (nella parte inferiore); nella Chaise-longue il segmento superiore segue la sagoma anatomica del sedile-schienale unificato e prolungato in un poggiapiedi, mentre quello inferiore è incurvato per consentire le varie inclinazioni del piano d’appoggio sagomato. Le due poltrone sono quindi ispirate ad una medesima dinamica: la Thonet f issa una determinata posizione del corpo lasciando determinare al dondolio della poltrona le varie inclinazioni e rendendo in questo modo instabile la posizione completamente ferma della poltrona; nella sdraio di Le Corbusier, invece, le posizioni devono essere fissate dalla persona prima di sdraiarsi, ma questa costrizione è compensata dal poter mantenere, una volta prescelta, la fissità della posizione. issa una determinata posizione del corpo lasciando determinare al dondolio della poltrona le varie inclinazioni e rendendo in questo modo instabile la posizione completamente ferma della poltrona; nella sdraio di Le Corbusier, invece, le posizioni devono essere fissate dalla persona prima di sdraiarsi, ma questa costrizione è compensata dal poter mantenere, una volta prescelta, la fissità della posizione.

Questi due modelli si adattano mirabilmente all’anatomia del corpo umano. Tuttavia, mentre la sedia a dondolo Thonet, pur seguendo il classico gusto borghese da vecchio mobile di casa, esprime immediatamente un senso ludico, la Chaise-longue a regolazione continua porta con sé il carattere rigorosamente scientifico tipico di tutta la produzione corbusiana.

Sarà proprio questo scientismo progettuale la causa dell’impopolarità di questo pezzo che rimarrà per molto tempo uno dei prodotti più sottovalutati del design contemporaneo e dovrà attendere parecchi anni prima di essere veramente apprezzato dal grande pubblico e, di conseguenza, essere prodotto in larga serie dall’industria.

|