| |

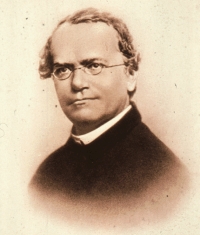

Uno dei più grandi risultati intellettuali della storia della scienza si deve senz’altro a Gregor Johann Mendel che formulò il suo modello sulla trasmissione dei caratteri ereditari molto prima che fosse dimostrata l’esistenza stessa, e naturalmente la funzione, dei cromosomi e che fosse descritta la divisione cellulare delle cellule germinali. Uno dei più grandi risultati intellettuali della storia della scienza si deve senz’altro a Gregor Johann Mendel che formulò il suo modello sulla trasmissione dei caratteri ereditari molto prima che fosse dimostrata l’esistenza stessa, e naturalmente la funzione, dei cromosomi e che fosse descritta la divisione cellulare delle cellule germinali.

Oggi, che il meccanismo dell’ereditarietà ha trovato soluzione, esso non ci sembra particolarmente complesso, ma le conoscenze che noi ora abbiamo poggiano su evidenze scientifiche frutto di lunghi studi ed approfondite ricerche.

Fino alla metà del XIX secolo la conoscenza in questo campo si fondava su due princìpi, a quel tempo conquistati faticosamente, che fornivano il filo rosso del sapere di allora: l’eredità dei caratteri è possibile solo all’interno di una stessa specie e questi vengono trasmessi direttamente dai genitori ai figli grazie ad una sorta di rimescolamento.

Questi due concetti però, quando vengano considerati insieme, possono dare luogo ad un nonsenso poiché se tutto deve accadere all’interno di una stessa specie, com’è nella realtà, e se ad ogni successiva generazione le caratteristiche dei genitori sono trasmesse rimescolate alla prole, allora dovrebbe derivare una sostanziale uguaglianza tra loro di tutti i membri di quella specie. Cosa che non è, evidentemente! Al contrario, all’interno di quasi tutte le specie, gli individui differiscono grandemente tra loro, come risulta già evidente ad una osservazione superficiale.

Sulla tematica della trasmissione dei caratteri, i primi studi sistematici furono compiuti nel 1760 dal botanico tedesco Josef Koelreuter; egli riuscì ad ottenere, incrociando tra loro differenti specie di piante di tabacco, degli ibridi fertili che presentavano caratteristiche diverse da quelle di entrambi i genitori e quando poi gli incroci furono lasciati avvenire secondo natura all’interno di questa generazione ibrida, si otteneva nelle generazioni successive una grande variabilità di tratti assomigliando alcune piante addirittura alle specie parentali di partenza, ma non necessariamente ai genitori. Da ciò era possibile dedurre che alcune caratteristiche dovevano poter rimanere nascoste per una generazione, per poi manifestarsi in quella successiva con gli stessi tratti originali!

Ciò contrastava chiaramente con la teoria della trasmissione diretta in auge all’epoca!

Dopo Koelreuter altri ricercatori, che a quel tempo si dedicavano per diletto a tali studi, continuarono ad incrociare specie di piante con caratteristiche diverse e ad osservare i risultati ottenuti. Tutti, tra gli altri Knight in Inghilterra nel 1790, descrissero “la scomparsa” dei caratteri parentali nella prima generazione, che poi si “ripresentavano” inalterati nella generazione successiva.

Nei risultati di questi semplici studi erano già presenti le basi di un pensiero rivoluzionario, ma nessuno, prima di Mendel fino alla seconda metà dell’800, fu in grado di “compiere quel passo ultimo” sulla strada della conoscenza che avrebbe costutuito il fondamento di una nuova branca del sapere ed aperto la strada ad orizzonti più vasti della conoscenza.

Johan Gregor Mendel era nato nel 1822 da una famiglia di contadini in un territorio che oggi appartiene alla repubblica Ceca ed aveva lavorato come giardiniere prima di dedicarsi alla vita monastica. Aveva compiuto i suoi studi a Brno, presso l’abbazia agostiniana, e poi a Vienna dove si era interessato alla fisica, alla matematica ed alla biologia. Tornato al monastero, del quale divenne presto abate, effettuò una serie di esperimenti nell’orto dell’abbazia su circa 28.000 piante di pisello odoroso (Pisum sativum) che coltivò ed analizzò per ben otto anni di studi.

Mendel con le sue osservazioni riuscì ad identificare sette diverse varietà di pisello (le cosiddette linee pure, nelle quali l'aspetto rimaneva sempre costante pur dopo numerose generazioni successive) che differivano tra loro per caratteri ben visibili (per es. la forma del seme: liscio/rugoso; il colore del fiore: rosso/bianco etc.) ed incrociò a piacimento piante che differivano tra loro per tali caratteristiche alternative.

Lavorò per moltissimo tempo producendo un’enorme serie di esemplari perché egli, che aveva una vera attrazione per la matematica della quale subiva il fascino, sapeva che solo con i grandi numeri si possono rendere evidenti aspetti che con i piccoli numeri potrebbero sfuggire. Nei suoi studi aveva sempre contato puntualmente quante diverse varietà di piante aveva ottenuto dai suoi incroci ed aveva annotato giorno dopo giorno tutti i risultati riportati.

Egli riusciva ad intravvedere nelle trame della natura leggi matematiche.

Impiegò due anni per elaborare le sue conclusioni ed in tal modo riuscì, dopo attenta analisi, a dedurre quei principi generali che in seguito saranno noti come “Leggi dell’ereditarietà di Mendel” valide ancora oggi ed ora confermate anche dalla biologia molecolare.

Alla base degli studi di Mendel c'era un'idea per allora rivoluzionaria: quella che l'eredità fosse basata su un principio particellare dovuto all'azione di fattori specifici presenti nei genitori; un'idea audace per il pensiero del tempo, come si è detto.

Ma quando l’8 marzo del 1865 egli presentò i risultati delle sue ricerche ad uno dei convegni della Società di Scienze Naturali di Brno, i naturalisti che lo ascoltarono non colsero il reale significato del suo lavoro. La comunità scientifica di allora non era ancora pronta a recepire le novità rivoluzionarie del suo pensiero e così la potenza della sua opera rimase incompresa e dovranno passare molti anni dopo la sua morte perché essa sia riconosciuta.

Il maggior contributo del pensiero di Mendel fu l'aver dimostrato che i caratteri ereditari sono trasmessi come unità che sono distribuite singolarmente ad ogni generazione. Queste unità distinte, che vengono da Mendel definite elemente, sono ciò che in seguito sarà chiamato gene. Il concetto base concepito dal monaco era molto innovativo, egli aveva dedotto che l’ereditarietà era dovuta proprio a questi elemente trasmessi dai genitori.

Mendel aveva scelto di studiare le piante di pisello per una serie di buone ragioni: già altri prima di lui le avevano utilizzate, quindi egli sapeva in un qualche modo cosa aspettarsi di trovare: erano piante piccole, facili da coltivare ed in breve tempo potevano fornire un grande numero di nuove generazioni consentendo di ottenere molti risultati velocemente; inoltre le piante di pisello sono dotate di organi sessuali femminili e maschili presenti nello stesso individuo e la fecondazione avviene autonomamente all’interno di ogni singolo fiore in un ambiente chiuso rispetto a possibili contaminazioni esterne.

Proprio da quest’ultimo elemento derivano due importanti conseguenze: le generazioni filiali nate spontaneamente da una pianta di pisello sono frutto di autoimpollinazione, quindi sono discendenti tutte di un singolo individuo; in secondo luogo i piselli hanno fiori nei quali è facile, con quello che si chiama incrocio sperimentale, rimuovere gli organi maschili (magari di colore rosso) e con questi impollinare l’ovario di un fiore con colore alternativo (es. bianco).

Mendel subito osservò, come già altri prima di lui, che incrociando in tal modo due piante con caratteristiche diverse (es. fiore rosso o bianco) non si ottenevano piante con fiore di colore intermedio ma, alla prima generazione filiale, si manifestava solo uno dei due caratteri (che Mendel definì dominante); l’altro (definito recessivo) sembrava perduto, ma nella realtà era solo nascosto tanto che poi ricompariva inalterato quando l’ibrido era lasciato autoimpollinarsi spontaneamente e dava luogo alla seconda generazione filiale.

Fino a questo punto erano arrivati anche gli studiosi precedenti ma Mendel riuscì ad andare oltre appunto perché contò i risultati ottenuti e potè osservare come tutto questo avveniva sempre in una proporzione costante di piante, infatti il carattere dominante si manifestava ogni volta in un rapporto di 3:1 rispetto al carattere recessivo e questi risultati si ripetevano puntualmente per ognuna delle 7 caratteristiche alternative individuate nei piselli.

Dunque Mendel dapprima programmò con cura i suoi esperimenti, scegliendo di valutare solo caratteristiche ereditarie nette, poi studiò per parecchie generazioni i risultati dei suoi incroci, infine descrisse i suoi esperimenti in maniera così chiara da rendere possibile la ripetizione ed il controllo da parte di altri. Da ultimo analizzò matematicamente i risultati ottenuti ed è proprio questa la sua innovazione: il pensare che un problema botanico potesse essere studiato quantitativamente!

Così riuscì ad ipotizzare dei principi generali, che formulò in tre leggi, che oggi costituiscono la base della genetica classica.(*)

La soluzione che dette Mendel al problema dell'eredità sembra oggi tanto semplice che sorprende che nessuno nel 1865 avesse compreso la sua accurata e ragionata analisi. Quel lavoro, che segnò l'inizio della biologia quantitativa, rimane ancora un modello di brillante procedura sperimentale: egli è il primo che applica lo strumento matematico, la statistica ed il calcolo delle probabilità allo studio della biologia.

Il suo lavoro non gli fu mai riconosciuto in vita anche se, stando alle sue stesse parole, egli aveva consapevolezza che “Anche se ho attraversato tempi molto brutti nella mia vita, devo, ringraziando Iddio, riconoscere che gli aspetti più piacevoli e belli sono stati prevalenti. Il mio lavoro scientifico mi ha offerto una grande soddisfazione e sono convinto che non passerà molto tempo che il mondo intero lo riconoscerà”.

I suoi saggi non ebbero dunque eco nel mondo scientifico del tempo. Era suo destino restare incompreso perché troppo antesignano. Inoltre egli era un monaco, quindi al di fuori del mondo accademico e fino ad allora sconosciuto alla scienza ufficiale. Poi si deve tener presente la diffidenza che ancora intrideva la comunità scientifica del tempo nei riguardi di conclusioni basate su trattazione statistica di numerosi dati: la scoperta era probabilmente prematura per le conoscenze biologiche del tempo.

La vicenda umana di Mendel è stata collegata alle sorti della teoria darwiniana sull’evoluzionismo. Ma le due problematiche sono diverse: Darwin voleva capire l'origine delle diverse specie viventi, Mendel cercò invece di spiegare il meccanismo che consentiva la continuità nella trasmissione dei caratteri e la sua prima preoccupazione era di trovare quegli elementi distinti e definiti che si trasmettevano di generazione in generazione. Ma Mendel era ancora più difficile da capire di Darwin. Se il problema di Darwin era quello del trasferimento delle piccole variazioni alla prole, esso era quasi opposto a quello di cui Mendel si occupava.

Trentacinque anni dopo la formulazione delle leggi mendeliane, nel 1900 l'olandese Hugo de Vries, il tedesco Carl Correns e l'austriaco Erich von Tschermak, giunsero alle sue stesse conclusioni e, con atteggiamenti più o meno entusiastici, gli riconobbero il merito.

Fu così che solo agli inizi del secolo scorso l'opera di Mendel riuscì finalmente ad occupare il ruolo che le spettava nella storia Scienza.

Molto si è discusso se Mendel fosse arrivato alle sue conclusioni grazie a molteplici tentativi e solo per la sua pazienza nel raccogliere studi su studi. Sembra che le cose non siano andate così. Mendel, oltre ad essere un profondo conoscitore delle tecniche di ibridazione delle piante, aveva ben presente quale ipotesi volesse verificare; ne è una prova la descrizione scrupolosa con la quale racconta la scelta del tipo di esperimenti da eseguire, delle condizioni necessarie, delle scelte da compiere per non fallire il suo obiettivo tutt'altro che vago.

Qualcuno poi, colpito dalla straordinaria precisione e consistenza dei suoi risultati, arrivò addirittura ad ipotizzare che Mendel avesse falsificato i suoi dati per avvallare le sue ipotesi. Dopo lunghi dibattiti, solo nel 1975 si è arrivati a smentire definitivamente tali insinuazioni grazie a una serie di studi che spiegarono le scelte felici di Mendel alla luce delle più recenti conoscenze sulla genetica di quel tipo di piante.

Soltanto nel 1903 ai “fattori” ipotizzati da Mendel fu dato il nome di geni e nel 1906 Bateson definì col termine Genetica la scienza dell'ereditarietà; ed è storia recente quella che conduce a collocare i geni sui frammenti di DNA, i cromosomi, e a redigere la mappa del patrimonio ereditario dell'uomo, il genoma.

Gregor Mendel ha ora il suo posto d’onore nella storia della Biologia, anche se la sua conoscenza non ha messo radici profonde nella nostra società come è stato per Galileo o per Einstein; eppure Mendel nella metà dell’Ottocento era riuscito a guardare nel profondo della Natura con uno sguardo forse molto più acuto di quello che noi oggi possiamo avere.

(*)

1.la legge della dominanza: gli individui nati dall'incrocio tra due linee pure che differiscono per una coppia di fattori, manifestano uno solo dei due fattori, che viene detto dominante, mentre l’altro sembra si sia perduto.

2. la legge della segregazione: ogni genitore trasmette alla propria progenie uno solo dei due fattori (che può essere quello dominante o quello recessivo), quindi la prole ne eredita uno dal padre e uno dalla madre e, secondo la coppia posseduta, manifesta il carattere dominante o recessivo.

3. la legge della segregazione: se si considerano due coppie di caratteri per volta, da un incrocio forzato si otterrà una prima generazione che presenterà entrambi i caratteri nella versione dominante, ma nella seconda generazione i due diversi caratteri si combineranno in varianti multiple derivate dal fatto che ogni singolo carattere viene trasmesso alla prole indipendentemente dall’altro.

|